□ 本报记者 张智超 本报通讯员 岳培新 王 烨 孙永智 郭聪慧

过去的2022年,是沧县发展历程中极不平凡的一年。这一年,在全民抗疫中,彰显了万众一心的沧县力量;这一年,在知重奋进中,展示了振奋人心的沧县速度;这一年,在共建共享中,体现了诠释初心的沧县温度……

2023年,沧县继续以斗争精神迎接挑战,以奋进拼搏开辟未来,坚决扛起沧州向东发展、向海图强的使命担当,争做沿海经济强市建设排头兵,推动中国式现代化在沧县展现出美好场景。

//回顾2022

事在人为 实现新发展

2022年,沧县预计全年地区生产总值完成266亿元,增长4.1%;固定资产投资增长7.9%;规模以上工业增加值增长9.6%;社会消费品零售总额增长8%;一般公共预算收入完成15.1亿元;城镇和农村居民人均可支配收入分别达到43440元和20570元,增长5.3%和6.1%。

千方百计稳增长,经济运行稳中向好——

抓实政策落地。全年减免税费6.4亿元;成功申报债券项目16个,到位资金6.03亿元;实际利用外资798万美元。抓实助企纾困。助企贷款融资53.3亿元;253家企业纳入重点产业链供应链“白名单”,62家企业纳入环保正面清单。抓实营商环境。践行项目审批39天办结制;健全完善服务企业体系,营商环境考核全市第五。

争分夺秒强园区,“双核”能级显著提升——

沧东经济开发区综合实力实现跃升。一批重大项目落地,主营业务收入预计完成510亿元,迈入500亿级开发区行列。高铁开发区城市水平全面升级。城市更新强势开局;石黄高速南互通工程按时完成征拆;高铁开发区总部企业数实现翻番,楼宇企业总量增长56%。

蹄疾步稳上项目,发展动能加快释放——

招商项目量质齐升。签约项目292个,总投资1076亿元,绩效考核稳居全市前三。重点项目成果丰硕。集中开工项目77个,总投资664.7亿元;在建亿元以上项目103个,总投资926.5亿元,年度完成投资123亿元,其中超10亿元大项目12个,创历史新高;37个省市重点项目年度完成投资85.2亿元。“多驱”项目多点开花。把乡镇产业聚集区作为项目建设重要载体,实施5000万元以上项目163个,总投资653亿元。兴济镇大玺包装实现当年建设、当年投产、当年升规。

驰而不息调结构,产业发展提档升级——

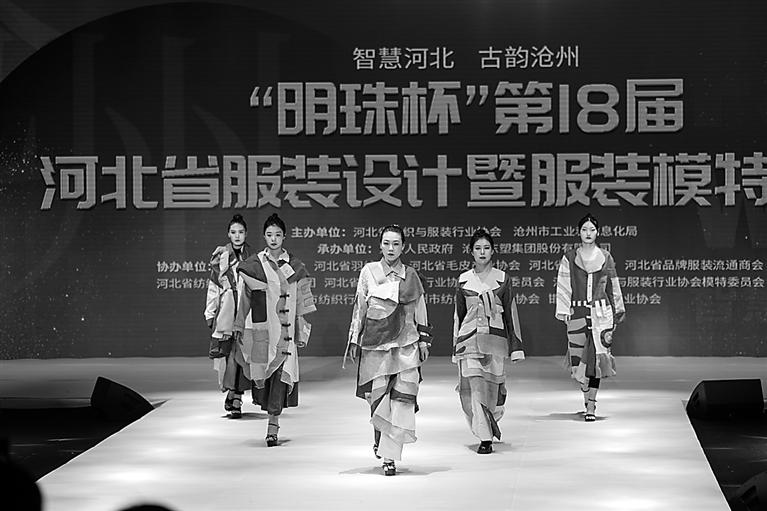

强力推进创新驱动发展。落实企业研发费用加计扣除、减免税收;出台支持科技创新十五条措施;“专精特新”企业、高新技术企业、科技型中小企业数量均有提升。强力推进入园升规技改。142家企业完成入园,规上工业企业总量达到234家,实施技改项目101个,实现生产规模和技术“双提高”。强力推进产业转型升级。实施“领跑者”企业培育行动,举办中东欧国际服装博览会暨第五届河北时装周,成功打造服装服饰、药包材、红枣和食品加工3个百亿产业集群,正在向五百亿级产业集群迈进。

多措并举提品质,千年运河焕发生机——

坚持统筹保护好、传承好、利用好,挖掘运河文化。高标准编制沿线整体风貌提升、美丽乡村建设等规划方案,深入实施“党建+非遗、印象记忆、薪火相传、文化惠民、守正创新”五项工程,以文塑旅、以旅彰文,讲好沧县故事,让大运河焕发古韵新姿。

不遗余力促振兴,乡村面貌实现跃升——

脱贫成果巩固拓展。投资4885万元,实施产业扶贫项目7个,全县脱贫人口年人均纯收入达到13895元,增长10.47%。现代农业健康发展。粮食总产量4.25亿公斤,粮食安全考核全市优秀;土地流转率68%,稳居全市第一;省级农业产业化龙头企业总量达到9家,全县农业产业化经营率达到75.7%。农村改革纵深推进。省级示范合作社总量达到8家,“10万+”村庄达到360个,占比70%。建制镇数量达到10个,超过一半。人居环境持续改善。新开公交线路、新建维修“四好农村路”、改造危桥、铺设电力线路、更新供水管网、问题厕所实现清零。

坚持不懈治污染,环境质量持续改善——

持续深化大气污染治理。PM_2.5平均浓度下降14.3%,空气质量优良天数284天,创历史最佳水平。着力改善水环境质量。生态补水4860万立方米,压采地下水1019万立方米,三级河长累计巡河6.5万次,“五乱”问题动态清零,8条考核河流水质全部稳定达标,其中5条达到Ⅲ类标准,河湖长制考核全市优秀。稳步推进土壤污染防治。健全闭环管理体系,全面推行林长制,新增造林2000亩。

用心用情办实事,民生保障更加有力——

就业保障积极有效。全年新增城镇就业10200人次。教育质量显著提高。新建改扩建校舍,严格落实“双减”要求,“五名培树”工程效果显著。卫生事业稳健发展。县医院综合楼顺利竣工,完成12个乡镇卫生院和100个村卫生室面貌提升。精神文明全面进步。烈士陵园红色教育基地改造升级,举办“百名老兵大走访”活动,丰富群众文体生活。社会保障提质升级。全年发放各类救助资金5468万元、优抚资金4563万元,惠及群众1.57万人;医疗保险、养老保险覆盖率分别达到98%、95%。社会大局和谐稳定。纵深推进常态化扫黑除恶专项斗争,深入开展夏季治安打击整治“百日行动”;常态开展重点领域安全生产大排查大整治,834家工贸企业实现视频监控全覆盖,工矿商贸安全事故零发生。各项社会事业取得新进步。

展望2023//

奋勇向前 再创新篇章

主要目标:地区生产总值增长6.5%左右,一般公共预算收入增长7%左右,固定资产投资增长8%以上,规模以上工业增加值增长7%以上,社会消费品零售总额增长6.5%以上,实际利用外资增长5%以上,进出口总值增长5.5%以上,城镇和农村居民人均可支配收入分别增长6.5%和8%左右,绿色发展和安全保障等指标全面完成市定任务。

聚力提振信心

力促经济运行稳增长

全力推动项目建设提速加力。实施重大项目强引领增动能行动。开展低效闲置项目用地清理整治,逐地块逐项目查找问题、压实责任、分类处置,确保“马拉松式项目”实现清零。确保在建亿元以上项目100个以上、年内完成投资120亿元以上。

全力推动招商引资提质增效。实施招商引资突破年活动。围绕京津、雄安、长三角开展叩门招商,确保签约产业项目130个以上,亿元以上项目35个以上。

全力推动居民消费提档升级。把恢复和扩大消费摆在优先位置,稳定传统消费、培育新型消费、激发农村消费,千方百计推动各项消费类和服务业指标尽快“浮出水面”,继而“彻底上岸”。

聚力向海图强

打造沿海经济强引擎

全面提升沧东经济开发区能级水平。抢抓沧州城市向东发展机遇,加快与中心城区一体化联动发展,加强与渤海新区黄骅市产业分工合作,打造沿海经济强市建设的战略支点;借助石衡沧港城际铁路等交通优势,加快建设物流强县;实施基础设施配套建设提升行动,提升社会治理和消防救援能力;评选十大项目重点帮扶,优先配置资源要素;实现工业用地全部带标准出让;确保开发区主营业务收入、固定资产投资、税收收入分别增长30%、20%、20%以上。

全面推动高铁开发区加速崛起。坚持城市更新为人民;提高高铁片区教育水平;全力推进黄河路西延项目,激活沿线发展潜力;加快实施高铁片区供排水管网建设;用好用足楼宇经济支持政策,确保新增总部企业10家以上,楼宇企业200家以上,税收增长30%以上。

全面增强产业聚集区驱动能力。支持各乡镇因地制宜、各显神通,打造产业聚集区,更好发挥吸引项目、做强产业、带动增收的驱动作用。支持10个建制镇立足自身优势和产业基础,加快建设各具特色卫星城,让“多驱”建设多彩更出彩。

聚力产业升级

做强县域经济硬支撑

用朝阳思维做优传统产业。深入开展数字化智能化技术提升、标准化品牌化质量提升、规范化精细化管理提升三年行动计划,年内实现备案技改项目150个以上、新增规上工业企业50家以上。重塑传统产业发展新优势,加快建设装备制造强县。

用集群理念做强特色产业。坚持以入园为抓手,持续提升园区能级水平,引领特色产业集群集聚发展。着力构建集研发、设计、加工、销售于一体的闭合式“服装生态圈”;着力打造“沧县药包材”的整合平台及全产业链体系;全面增强红枣商贸示范区引领效应,引导企业强强联手,加快推动红枣及食品加工产业迈向中高端。

用未来眼光做大新兴产业。深化实施“领跑者”计划,加快强龙头、补链条、增效益。发挥远景(沧州)零碳智能产业园等头部企业辐射带动作用,开展产业链招商,加快建设新型能源强县。依托重大项目,推动新材料产业链条式布局、专业化配套、集群化发展,持续优化发展生态,加快建设新材料制造强县,助力沧州经济发展向创新驱动、绿色低碳、集约高效转变。

聚力营商环境

增强区域发展竞争力

坚定不移优化营商环境。深化“放管服”改革,抓好政务服务标准化建设,完善预约服务、代办服务等机制,提高市场主体满意度。对企业诉求“一事一档”清单管理,做到无事不扰、有求必应,把营商环境这一核心竞争力真正树起来、夯实住、成品牌。

坚定不移激发创新活力。深入实施创新驱动发展战略,开展研发投入提升行动,落实研发费用加计扣除等普惠性政策和支持科技创新措施,确保全社会研发投入增长10%以上。落实科技特派员和京津专家“周末到沧”机制,精准落实人才立县支持措施,推动产学研用深度融合,确保“专精特新”、高新技术、科技型中小企业分别增长3家、10家、25家以上。

坚定不移深化对外开放。引导373家外贸企业多元化开拓出口市场。深度融入京津冀协同发展,对接雄安新区建设,确保引进京津优质项目50个以上、科技成果30项以上、高端人才50人以上。积极参加进博会、数博会、廊洽会等高水平展会,扩大塑料中空制品展影响力,举办高水平的服装展会,推动更高层次、更宽范围、更广领域的对接合作。

聚力文化传承

推动运河新韵再升级

加快建设特色鲜明大运河文化带。建成纪晓岚文化园,打造成国家大运河文化公园的重要节点。实现水利文化展示馆对外开放,集中展示水工文化和水工智慧。优化铁狮子保护方案,完成铁狮保护项目。建立文化遗产数据库,对47处文物保护单位和88项非物质文化遗产,“一物一策”制定保护传承利用方案,实现科学保护、活态传承、合理利用,打造大运河文化集中承载地。

加快建设原真唯一大运河生态带。统筹抓好生态补水、河道清淤和水质监测保护,统筹抓好沿线绿化提升和名木古树保护,统筹抓好“坡、岸、堤”分类保护,保持大运河完整自然形态,充分体现原真风貌。

加快建设心向往之大运河旅游带。加快大运河沿线土地流转、规模经营。谋划推动适宜河段旅游通航,实现“大运河上、乐游沧县”,持续扩大“大运河畔、沧县过节”系列活动影响力,让大运河成为百姓身边的致富河、幸福河。

聚力乡村振兴

守稳“三农”工作压舱石

打造高质高效农业田园。实施粮食产能提升行动,严守粮食安全底线。深化农村土地制度改革,扶持壮大特色农业,推动绿色农业、都市农业、观光农业、设施农业规模化发展,让更多沧县农产品进入市民“菜篮子”,加快建设现代农业强县。

打造宜居宜业农村乐园。深入实施乡村建设行动、农村人居环境整治,按照每年1条至2条的思路,实施国省干道两侧环境整治三年行动,年内完成沧盐路、廊泊路的规范提升。发挥财政资金撬动作用,引导群众自筹自建,争创省级美丽乡村23个。

打造富裕富足农民家园。深入推进万企兴万村活动,积极培育新型农业经营主体,新增合作社10家以上。全面推广壮大集体经济10种模式,持续规范农村产权平台交易,确保集体经济“10万+”的村突破400个。增强脱贫群众内生发展动力,坚决守住“零返贫、零致贫”底线。

聚力生态文明

构建绿色发展新模式

以更大力度推进污染防治攻坚。坚持精准、科学、依法治污,健全分区分级差异化减排措施,完善“白名单”制度。严格落实河长制,深入推进土壤污染防治。

以更严要求开展生态环境修复。科学开展国土绿化行动,加快推动“林长制”向“林长治”转变,接续开展地下水超采综合治理,强化全社会深度节水,扩大农业水源置换范围,加强河流生态补水,坚决保持和巩固地下水压采成效,实现地下水可持续利用。

以更高标准推进碳达峰碳中和。大力实施减污降碳治理,持续优化产业结构、能源结构、交通运输结构,支持企业、园区实施清洁生产和绿色低碳改造,坚决遏制“两高”项目上马。大力实施全面节约战略,倡导简约适度、绿色低碳的生活方式,实现绿色低碳新风尚。

聚力改善民生

提升人民群众幸福感

持续提升公共服务满意度。不断改善办学条件,加快健康沧县建设,活跃群众文体生活,积极发展养老事业。

持续扩大社会保障覆盖面。突出就业优先,确保新增城镇就业5000人以上。健全农民工工资支付保障机制,依法整治欠薪行为。突出社会救助,完善分层分类社会救助体系,强化低保人员、特困人员等群体基本生活保障。持续扩大社保、医保覆盖面。突出保供稳价,统筹抓好重要民生商品、能源保供稳价工作。

持续增强人民群众安全感。落实新冠感染“乙类乙管”各项措施,备足医疗救治资源,保障群众用药需求,加强重点群体防护,加快老年人疫苗接种。促进房地产市场平稳发展,加强金融风险和政府债务风险防控,严格落实安全生产责任制,强化社会治安总体防控,建设更高水平的平安沧县,促进各项社会事业全面进步。