当年,孙云川下乡做科普,很多人一听到“癌症”二字就连连摆手,似乎不听不看,就能与之划清界限。

而在工作中,他又遇到过很多被吓倒或是被那些号称“吃了就好”的“神药”广告洗脑的病人。“对于患者,除了治疗外,我们还能提供哪些帮助?”从医28年,孙云川有自己的答案——

网络上流传着这样一个故事——

两个人在江边散步,发现有人溺水,费尽力气将人救了上来。又过了几天,相同的情景再次出现。再次施救后,其中一人朝上游跑去。另一个人很纳闷,冲他喊:“浑身湿漉漉的,你去哪儿?”那个人说:“我想去上游看看,搞清楚为什么有那么多人溺水?”

同样想去“上游”看看的,还有孙云川。

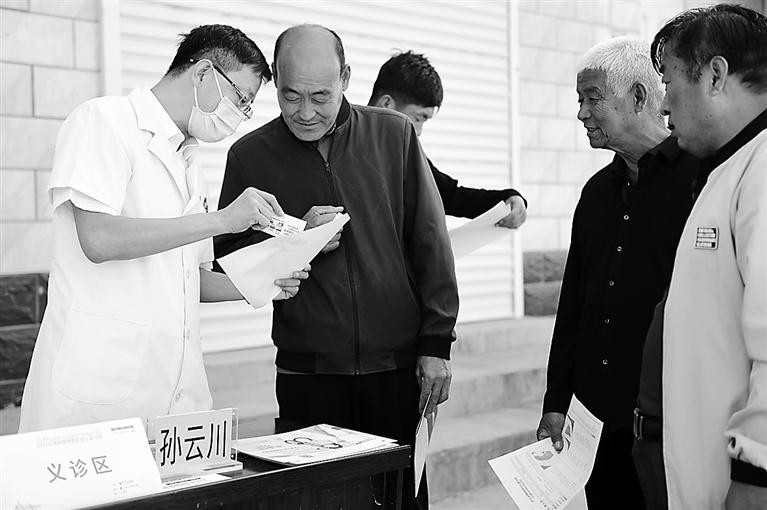

他是沧州中西医结合医院党委委员、青县院区副院长,也是医院肿瘤放化疗中心主任、放化疗一科主任、核医学科主任。从医28年,对于这份工作,他有自己的看法:“与治愈疾病相比,向病患及家属施以必要的人文关怀同样重要。”

“后勤”变成“主力军”

在沧州,不仅仅是癌症患者,很多普通人对孙云川这个名字也不陌生。对他们来说,许多关于癌症的科普知识,就是通过孙云川知晓的。

只是这一路,孙云川走得并不容易。

2005年,孙云川来到放疗科。彼时的放疗科只有两名医生、两名技师,没有病床,日接诊十来个病人。

两年后,医院派孙云川到中国医学科学院肿瘤医院进修学习。“在那里,我不仅开阔了眼界、学到了更多尖端的学科知识,也对放疗学科有了全新的认识和理解。”孙云川说。

进修回来,孙云川向医院领导申请下来5张病床,“后勤部队终于有机会成为主力军了。”

一年后,孙云川被提拔为科室主任。从此,哪里有先进的技术和一流的设备,他都会第一时间前去考察、想办法引进。在院领导支持下,一台台高精尖设备陆续投入使用。

他带领团队不断钻研治疗技术。这些年,光是由他主笔并在国内权威专业期刊上发表的论文就有30多篇。

2018年,他带队去西班牙参加一个世界级学术年会,他们推送的一篇关于前列腺癌的论文被组委会选中。参加那次年会的中国代表有50多人,几乎都来自北京、上海等一线城市的知名医院,像他们这样来自市级医院的简直凤毛麟角。

在孙云川的带领下,放疗科不断壮大。如今,科室规模省内第二,接诊能力从每天十来个人增长到上百人。

向谣言宣战

“很多人对癌症的第一反应就是死亡,继而陷入极度恐慌。人们谈‘癌’色变,被大量伪科学和谣言裹挟着。又因为恐惧,造成更多误解甚至是悲剧。”孙云川说。

几年前的一则新闻让他记忆犹新——一名女演员患淋巴癌后没有接受正规治疗,而是找到一位“神医”,结果不到3个月,就因不当治疗死于严重感染。

“我常常在想,如果这位演员掌握一定常识,不相信那些所谓的‘神药’、偏方,是不是就不会发生这种令人痛心的事情。”孙云川说。

从2009年开始,孙云川每个星期都下乡科普防癌、治癌知识。起初,人们一听到“癌症”二字就连连摆手,似乎不听不看,就能与之划清界限。孙云川甚至央求着才会有人来听。

他还在媒体上做“广告”,每个星期都刊登两篇原创科普稿件,并最终整理成两本科普书籍——《抗癌真相》。直到现在,仍有患者拿着当年的稿件找他看病。

《抗癌真相》的书封上有这样一句话:“肿瘤不可怕,可怕的是找不到正确的诊治方法。”这也是孙云川最想告诉大家的,“尽管战胜癌症的过程还很漫长,但在癌症消亡前,我希望能用自己的努力消灭关于癌症的谣言。”

病房之外

这些年,孙云川接触的病人数不胜数,病人跟他说过的话更是犹如恒河沙数。但有两句话,他印象最深刻——“治到月底,俺就不治了……”“等俺凑凑钱再来医院也不晚……”

从农村出来的孙云川,明白这两句话背后的无奈与酸楚。

“虽然国家医保政策不断完善,但癌症的治疗费用依然很高。一些家庭由于负担不起,不得不放弃治疗。”这让孙云川“很受刺激”。

医者仁心,让癌症患者看得好病、看得起病,成了他最大的心愿。

2013年夏天,由他发起的首个公益项目“寻找最需帮助肿瘤患者”活动启动。许多当初因家境放弃治疗的患者被找了回来。活动开展两年,共救助200多名患者,为他们免去了除新农合报销外的治疗费用共计100多万元,140多人成功延长了生命。

此后,他又发起了“勇者胜,寻找身边的抗癌明星”“农村妇女‘两癌’公益救助”等活动。

除了帮助患者完成治疗外,孙云川还把注意力放在了重塑病人信心上。他建了16个“群体抗癌群”,一个县(市、区)一个;为癌症患者组织同病种交流会、抗癌康复经验交流会……

从2021年开始,他又化身“网络主播”,在微信、抖音、快手等平台发布抗癌、防癌知识。其中仅抖音粉丝就达2.2万人,获赞5.8万次。

这些年,孙云川结下了许多“穷亲戚”。逢年过节,总能收到他们送来的“年礼”,绿豆、葵花籽、面粉、面条……乡亲们的心意,他都会收下,然后再置办香油、水果当回礼。

有人说,孙云川干了很多不属于医生的活儿。

“不属于吗?属于吧!”孙云川笑着回答。