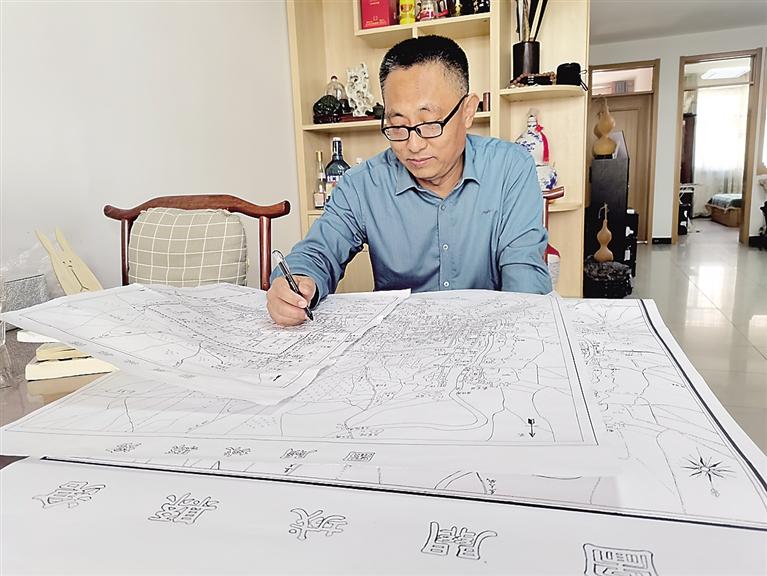

案头一张民国时期的沧州老城地图,随时补充地名,对老街巷、老建筑进行标注;电脑里一份未完待续的运河游览解说词,不定时追加内容,进行历史文化详解;书柜里随手抽出的水利专业书籍,是曾经青葱岁月的见证……57岁的寇金星,行走在运河、水利与地方文化间,并试图将三者完美融合。

每年行走运河几百趟

从测量、引水,到闸坝工程,再到水务管理,干了几十年水利工程的寇金星,与水结缘,为水奔走,并由此对运河产生浓浓情感。

南水北调东线工程和引黄济津工程,沧州承担着重要的任务,每年输水期间,也是水利人最忙碌的时候。修坝、堵口、维修闸涵、观察险情……寇金星任市水务局基建站站长期间,每年都要在大运河上行走几百趟。

2010年,潘庄引黄工程开启,沧州境内引水线路长达400多公里,其中运河占了216公里,沿线8个县(市、区),几乎每个地方都有维修闸涵的工程。当时正值7月汛期,寇金星每天天不亮就起床,到现场盯工程质量、巡查河道安全。酷暑中,他和同事行走在运河边,直到看着每一处闸涵正常运行,才会离开。

冬天引黄济津,有时气温到零下20多度,冰层达到近30厘米厚,险情随时都有可能发生。这也是考验水利管理人员的时刻。“冰一流动,到闸坝桥梁处就容易产生冰坝,从而造成决口。”寇金星回忆说,有一次在东光境内的运河巡查,当时天气特别冷,手脚都冻麻了。他步行着,发现一处桥梁下有冰层暗涌,水位快速提升。寇金星马上与当地水利部门联系,协调人员和设备,第一时间排除了险情。而处理这样的紧急情况,对于寇金星来说,如同家常便饭。

在肖家楼水利设施管理站工作期间,寇金星热衷于研究当地倒虹吸水利工程。“古人的水工智慧令人惊叹,我们应该传承和发扬。”寇金星说。

绘制地图留住老沧州记忆

无数次行走运河,寇金星因此爱上了运河。

因居住在运河畔四合街附近,寇金星对老沧州的街巷、宅院、古建筑等产生了浓厚兴趣。看着运河边一些老村庄逐渐消失,他萌生出一个想法:将这些老街巷、老宅院或建筑的名字标注在地图上,为世人留住曾经的记忆。

起初,寇金星绘制出一张民国时期的老城地图。麻姑寺、魏家胡同、锅市街、吕宅、博施医院、沧曲书舍、南川楼、鼓楼……他把几百处解放前的沧州地名,一一标注到了地图上。

看似简单的活儿,实则非常复杂。为了准确标注每一处街巷或建筑的位置,寇金星要翻阅、查证很多文献和资料,《沧州地名志》《运河与城市》等书籍,被他翻阅得几近破损。除此之外,寇金星还通过微信公号查找、网上百度搜索、向朋友求证等途径,获得了大量一手素材。

让他感触最深的是对清真寺东南角(东南头)的标注,小小的一个区域,竟然有三四十个胡同,代家胡同、曹家胡同、祥顺胡同……透过这些胡同,寇金星似乎看到当年这一带人丁兴旺、经济繁盛的场景。

后来,寇金星得到一张清晰的民国版《沧县城关地图》照片,他欣喜万分,随即复原出来,这让他之前的那些标注更加系统和完整。街巷、胡同、宅院、庙宇、医院、古楼等,超过200多处地名被清楚标注。“老街巷和老建筑日渐消逝,我要用这种方式唤醒人们的记忆。”寇金星说,标注完成后,他还要请相关专家和老人进行审核,最终会出版公之于众。

撰写解说词解读运河历史

去年,京杭大运河沧州中心城区段实现通航,寇金星非常激动,他第一时间乘船游览,在导游的解说中,感知着两岸的风景和文化。

此时的寇金星,正沉迷于运河历史文化的钻研中,他决定自己创作一篇游船解说词,将一条河的历史文化串联起来。内容是两岸分布的村庄、古迹、人文点及自然景观,游客则是对沧州历史感兴趣的市民。

解说词从南川古渡开始,模仿坐船游览的线路,从莲池古渡到博施医院,再到张缙墓、沧曲书舍、慈航宫,包括南川楼、朗吟楼、清风楼、盐场码头等历史上真实存在的地方,他将各种文献资料里记载的典故传说、文化背景及历史变迁,重新编辑组合在一起,形成了系统又丰富的内容。沿线所经过的文庙、吕宅、当铺、铁路给水所、四合街、老村庄等,他竭尽所能搜集到详实的文字资料,并填充了大量的诗词作品和人文历史故事,唤醒人们对运河两岸沧州历史的记忆。对于王希鲁闸、北陈屯闸等水利设施,寇金星更是从水利和文化的双重角度进行了解读。

只要一有时间,寇金星就坐下来写上一段,在相关书籍中有了新发现,也赶紧填充进去。这一写就是4万多字。“与其说是一篇游览词,不如说是一部市区段运河文化史。”寇金星说,他希望这篇解说词能有机会被采用,满足那些对运河历史文化有浓厚兴趣的人。