刘桂茂

在沧曲书舍的茶室里,秀坤先生接受我的采访。他娓娓地谈着自己的往事,却忽然悲从中来,不可抑止,一个男儿的眼泪就这样不停地流下来。沏茶的姑娘给他递过来几张纸巾,我们的采访只好中断。

他是为自己的遭遇而难过吗?

他有足够的理由为自己的遭遇而难过。他十一岁就被一个叫作贫困的妖魔逼得离开了故乡。大姐出嫁,他有机会去“坐席”,但是搜遍家里却找不到一条囫囵的裤子,只好到对门曹四爷家里去借(曹四爷家有一个和他年龄相仿的半大小子)。亲戚家拿一分钱叫他去本村开水房打一壶开水,他也觉得奇怪:喝水不从来都是用水瓢从缸里舀出来就喝吗,开水会有什么新鲜的味道?他对着壶嘴尝一口,烫得吸溜吸溜直往嘴里吸气。后来当列车员、在一家报社当美术编辑、当专业画家,经历应该还算顺当。但是,“不受磨砺不成佛”,哪个取得成绩的人没有受过罪?且不说他在黄胄先生“倒霉”的岁月里“程门立雪”;就是在下乡采风中受到的挫磨也堪可令人泪下。雨后的泥泞让他的两只鞋成了“榔头”,每迈一步脚下都重如千斤,肚子饿得咕咕叫却又找不到人家……苦吗?苦啊。然而,这一次他的难过并非为此。

他是为自己的老师而流泪吗?

他有足够的理由为自己的老师流下一掬热泪。黄胄先生的夫人、他的师母郑闻慧说,“秀坤和黄胄的出身有共同点,都是家境贫寒,都没有机会接受正规的学校教育,都是以社会为自己的大学校,从中磨炼自己、寻找自己的表现手法的。”三个“都是”告诉我们,他们一对师徒在灵魂深处就是相通的,他们有着“先天”的共情。在黄胄先生被打成“反革命黑画家”、被骂成“驴贩子”的时候,杨秀坤“千里投师”,拜在黄胄门下,老师对学生是倾囊相授,学生对老师是一片深情,感情好得甚至让老师的亲儿子也感到嫉妒。老师为了艺术的追求和弘扬,开办了“炎黄艺术馆”,许多人说黄胄就是累死的呀。在先生去世后,杨秀坤为先生编辑出版了画集,撰写了许多回忆文章并结集为《在黄胄大师的教诲下》出版。秀坤不仅在艺术上得到了先生的真传,在为人处世上也向先生学习了很多很多。他对先生的感激那是刻骨铭心,回忆起老师的每一个细节他都热泪欲零……然而,这一次他的流泪还非为此。

他是为自己的故乡而伤悲吗?

他的故乡确实给他种下了伤悲的种子,这种伤悲是如此的深沉,今天不说也罢。然而,他对这片生了他养了他的热土一往情深。他和我说起离开老家10年后第一次回家的经历:二十出头一个毛头小伙子,坐三天三夜的火车到了泊头,再花一块二坐“二等”(在自行车后座上固定一只小椅座儿,作为载人的工具),回到自己的村子。后来有人问他:你在老家还有什么亲人吗?他回答没有了。那人问:那你回家看什么?他回答:我就是看看人,看看树,看看路,看看房子……那人冲他伸出大拇指,说:“爷们儿,你是好样的!”在他六十岁的时候,他把花甲之年的大展献给了自己的家乡,60幅画作浸透了他的亲情。在他看来,王青庄——东光县——沧州市,是他根之所在。在这里,血缘意义上的亲人没有了,但是感情意义上亲人遍地皆是。这些亲人随便哪一位的伤悲都会化为他的伤悲……然而这一次他的伤悲亦非为此。

这一次,他的热泪为了一个普普通通的农民而流。这个农民的善良是中国绝大多数农民所共有的,这个农民的贫困也是当年的绝大多数农民所共有的。他在采风时因为饥饿难耐走进了这位农民的家,这家农民为他拿出了粗粝的食品,他却看到了这家农民生活的极度困窘。他哽咽着对我们说:“到了他家,我才知道了什么叫家…徒…四壁……”理所当然的,这位农民会走进他的画儿里。

在莹莹的泪光里,他紧接着讲了另一个故事。他采访沂蒙山区的一位老太太,老太太对他说:“你小心点啊,不要踩了我的小鸡。我买了十四只小鸡,死得就剩这两只了。”他看看其中一只小鸡在那里打蔫儿,心中十分酸楚,心里想:“大概这一只也活不过明天了吧。”于是他回去画了一幅画,题为《母亲》:老太太站在院子里,四周群鸡环绕……他要为老太太在图画里圆一个养鸡梦。

他真正的大哭我没有机缘听到。但是,他用文字的泪水打湿了我的心。那是汶川地震发生之后,他求去地震现场而不可得,根据报道创作了《来自天堂的短信》。那是一位母亲,在地震发生之时用自己的躯体护住了幼小的孩子。母亲死了,孩子被救出来,救援人员在孩子身边发现一个手机,手机上有一则短信:“亲爱的宝贝,如果你能活着,一定要记住,我爱你。”杨秀坤浓墨重彩画出了这个故事,已是凌晨四点。他挥笔写下一段颇长的跋文,掷笔大哭……他把这幅画献给所有在地震中逝世的母亲。

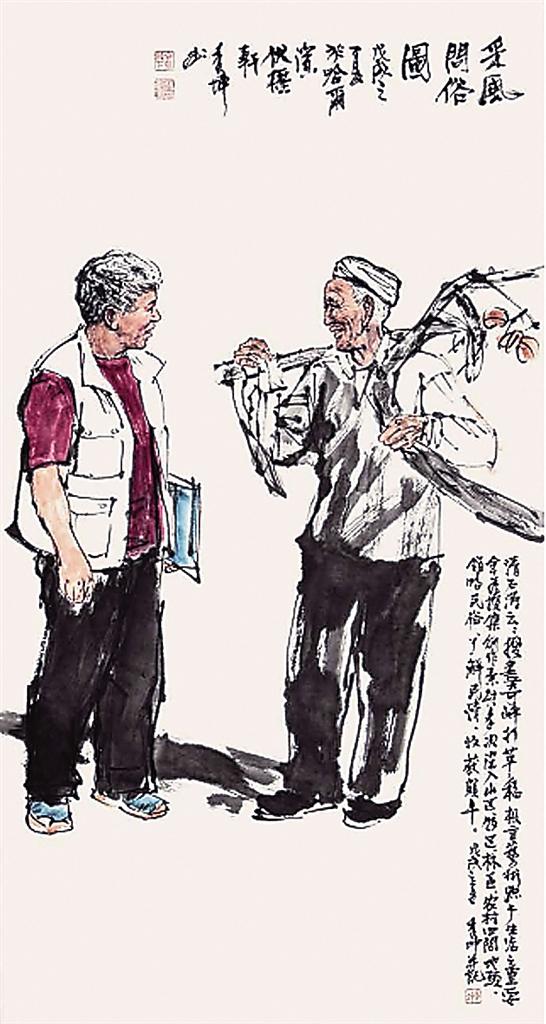

他的泪水和故事像电光石火一样照亮了我的心,我一下子看懂了他的全部画作,看懂了他画作中的大爱,大慈,大悯,大悲。画家当然要靠技术,但是,未与画中人共歌哭者,不足以与言画!我看到过杨秀坤的一幅照片,画面是他在采风中向一位老农民问询通往前村的路途,题为《问路》。我以为,这实际是一则寓言。画家,广而言之任何艺术家,都要向人民“问路”,都要和人民同命运、共呼吸。做得到和做不到这一点,是画家和画匠的区别,是艺术家和艺人的区别。杨秀坤的画作,笔墨如何好、章法怎样妙,自有专家评论,余一生从事新闻事业,对书画全然外行,何敢置喙焉。但是,他画作中的温度,我是感受到了的。

也希望正在看画的您能感受到。倘如是,您也就是这些画儿的知己了。