古人如何停船、宋代文人有着怎样的审美、古时的南川楼有多繁华……近日,南川楼沉船考古发掘项目通过省专家组验收,这些疑问也浮出水面。另外,前段时间,国家文物局水下考古中心有关专家和省文物局有关专家也对这一项目提出了科学建议和后期修复方案。

记者采访了运河区文旅局文物工作者孔德轩,他是第一个发现沉船的文物工作者,全程参与了抢救性发掘、修复工作。在他的讲述中,沉船、运河、南川、朗吟,一段段往事重新呈现在世人面前。

巡查发现船板

“70后”的孔德轩,学美术出身,2019年进入运河区文旅局工作。在接手文物工作后,他开始钻研沧州南川楼、朗吟楼历史。整理相关历史文献、古人对南川楼的描述、中国古代建筑相关资料……在阅读了大量文字资料后,孔德轩不仅用画笔描绘出了南川楼的历史风貌,还经常去南川楼片区寻宝,这成为他发现沉船的契机。

2021年5月初,南川楼、朗吟楼风貌复原项目施工,现场要求有文物工作者巡查,看能否有所发现。孔德轩每天都去现场,工地24小时施工,在不打扰施工的情况下,孔德轩仔细巡查。起初,发现的文物非常少,一块青砖、半片瓷片,他一点点捡拾。城砖、青砖、灰瓦、汉白玉,在普通人眼里这些残缺的瓦块,却令孔德轩欣喜万分。“这些东西能证明两楼的建设规制规格较高,是官方规制。”孔德轩说。

随着施工进度的推进,挖掘地基时,发现了木板。木板发现的位置虽远离河道,但周边环境有黄沙、贝壳,“有可能是船板。”孔德轩随即向上级有关文物部门汇报。经国家文物局立项后,省市文物部门组织联合考古队,开始对南川楼沉船遗址展开抢救性发掘。

出土两艘沉船

随着“木板”的出现,一艘沉船被发掘出,并被命名为1号沉船。文物工作者边清理边对1号沉船周边进行文物调查,在1号沉船北侧约6米左右又发现2号沉船。

南川楼沉船考古发掘项目,标志着首次在大运河沧州市区段出土古代沉船。两艘沉船中,1号沉船为轻舟快船,体量小,残长约11米,保存较为完整;2号沉船为货船,体量大,残存船体中段部分,残长约7.6米。

出土文物主要以磁州窑、钧窑民用陶瓷为主,并且在两船周围还出土了相当数量的蚌壳、桃核、杏核、枣核、西瓜籽、鱼刺、蟹爪、海螺、以及大量兽骨,让人仿佛穿越到古时,熙攘的码头,人来人往,商贩叫卖不绝于耳,卸货累了,吃块西瓜、品个桃子,交谈间,瓜籽桃核掉落船板。

“两艘沉船远离现在的河道,可能是古时运河河道有过变动。”孔德轩说。

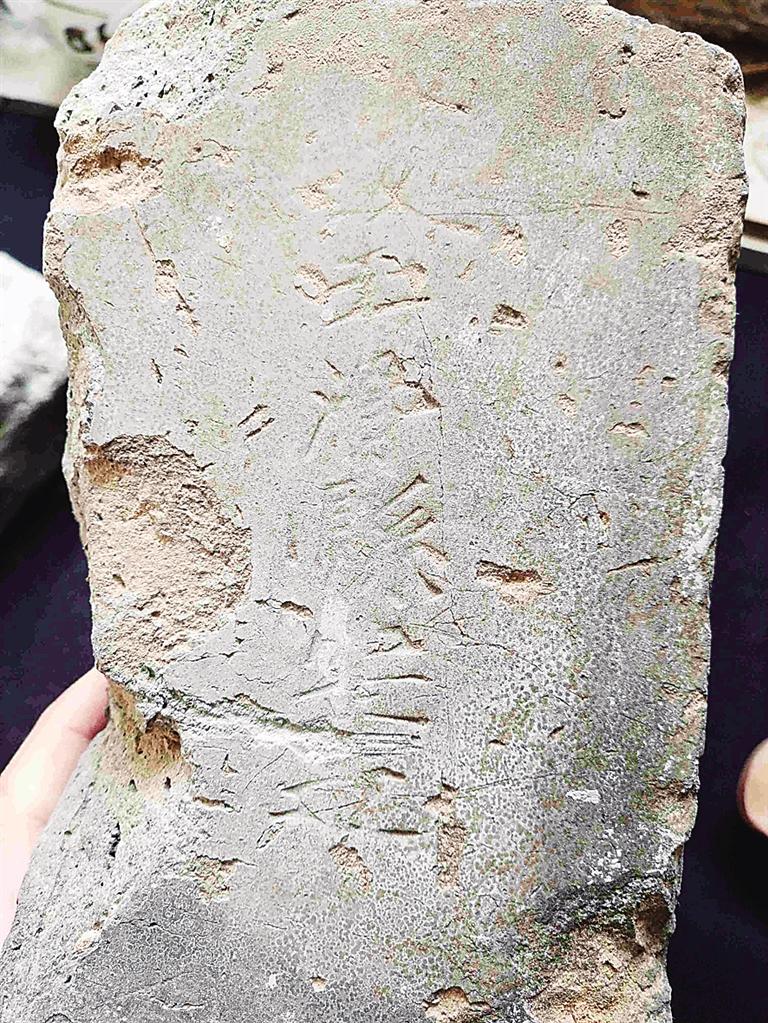

经过两个月清理,共发掘出不同类型木质沉船两艘,此外,还发掘出包括瓷器、陶器、钱币、碇石在内的文物200余件,极具历史文化价值,为金元时期大运河运输史的研究,尤其是漕运史的研究及磁州窑瓷器的外销路线等提供了重要资料。文物出土后,文物工作者对其进行了保护性修复。

复现金元漕运面貌

此次南川楼发掘出的两艘沉船,是目前沧州区域内一次性出土数量最多、保存最完整的古代沉船。同时也是我市首次在大运河河道以外发现的古代沉船,对研究大运河历史与沧州历史都有重要考古价值。

沧州市区在古代时是地方政府驻地所在,大运河是重要的码头驿站,也是整个沧州瓷器等器物的运输集散地。两艘沉船出土,初步可以推断出沧州在金元时期运河漕运的作用,以及沧州盐业与国家政治、民生的关系等;反映了当时沧州运河岸边的真实状态,历史变迁。

历史上南川楼的位置,是非常繁华的漕运码头,战略地位极其重要。“没有保存完整的建筑,也是因为历史上经历过战争等因素不断被破坏。”孔德轩说,每一件文物都是历史长河中一条看不见的线,汇聚成网,也让沧州历史发展的文物佐证链条更加完善。

如今,南川楼、朗吟楼繁华复现,成为市区热门景点。让更多的人意识到,保护好传承好利用好大运河文化的意义。

目前,后续沉船保护工作正在有序推进中。