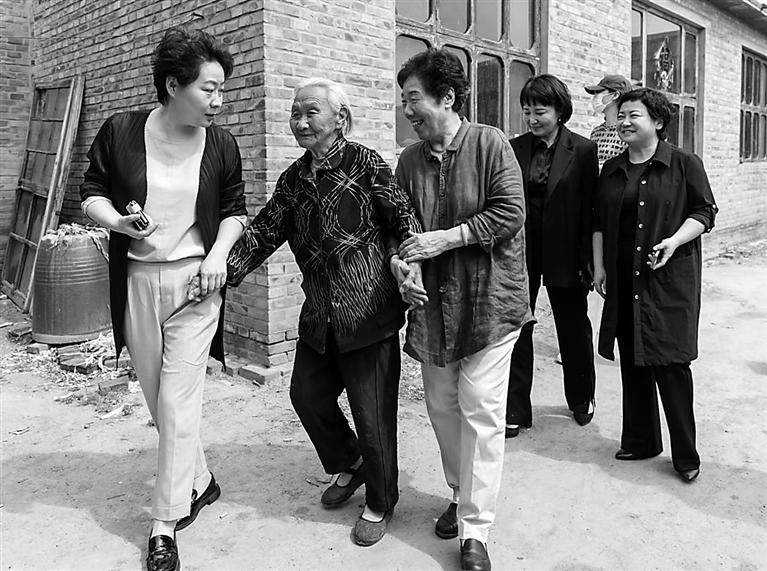

5月10日,市老促会联合市妇联及相关会员单位深入任丘、河间乡村,探访6位革命母亲,为她们送去深深的祝福。

抗战时期,我市14个县(市)都是革命老区,涌现出了民族英雄马本斋的母亲白文冠等一大批革命母亲,她们是历史的见证者和推动者。这些革命母亲,是抗日战争时期为革命作出过特殊贡献的女共产党员、妇救会主任、堡垒户、防特除奸模范和生产模范等。她们经历了战争的苦难,又见证了历史的变迁。目前,在寻访的过程中,我市还有38位革命母亲健在。

多年来,市老促会和市妇联每年都会组织活动探望革命母亲,挖掘革命故事,传承红色精神。

与时间赛跑 “留住”革命母亲

干净的院落,温暖的阳光。来到任丘市北汉乡后桐梨村李秀女家,100岁的老人见到这些经常来看望她的人们,笑语相迎。虽然话语有些模糊,但激动的心情溢于言表。

李秀女自幼受家庭影响,很小就参加了革命,与村里的妇女们一起,帮助八路军战士洗衣服、拾柴火、做饭。虽然自己家里生活不富裕,但还是把省下来的粮食送给部队的战士们。每当有从战场上下来负伤的战士,就争着接到自己家中,给伤员们擦洗伤口、换药,像对待亲人一样悉心照料,直到伤员恢复健康返回部队。

深深的皱纹,苍老颤抖的双手,老人慢慢讲述着曾经经历的硝烟故事。摄影师们用镜头捕捉着老人的每一个表情动作,生怕错过感动人心的瞬间。

李秀女是众多革命母亲中的一员。这些革命母亲有的十几岁就加入了中国共产党;有的带领村中妇女支援前线、缝军袜、做军鞋;有的誓死保护八路军,救治伤员;有的则在农业生产中冲锋在前……

随着时间的流逝,多位革命母亲已相继离世。与时间赛跑,深入探访慰问老人、挖掘她们的革命故事,带动更多人铭记历史、传承红色精神,成了很多部门和社会团体关注的事。

红色故事感动众人

故事中有血和泪,有对党的忠诚、对敌人的愤慨、对艰苦过往的追忆、对幸福生活的满足……老人们的真情实感令人感动。

“我家是堡垒户,我是名老党员。只要活着,我就要把革命故事讲给更多人听。”听着任丘市北汉乡西吴村李大兰老人的讲述,在场的人无不动容。

当时这一带属冀中根据地。李大兰的父亲革命觉悟高,是村里的党支部书记,她家是堡垒户。抗日战争时期,环境残酷,隐藏、保护共产党干部和八路军战士,是堡垒户的责任。她家救助、保护了很多干部战士。李大兰说,那时候,她的父亲经常带领村里的党员和先进分子一起挖河、打井,做了不少好事。在父亲的影响下,她10多岁时就开始从事革命工作。“当时区县干部来我家开会,我就在大门口玩儿,10来岁的小女孩子不会引人注意啊。其实,我在站岗放哨。”李大兰说。

当时,冀中报社(《冀中导报》的前身)设在村里的地道里,还是孩子的李大兰负责放哨、站岗。村里的老党员们看李大兰工作认真负责,在她15岁时,就介绍她加入了中国共产党。18岁,李大兰担任了村妇救会主任,在村里办起了识字班,教大家识字读书。1974年,她被选为村党支部委员,几十年来,为村庄发展尽心尽力。现在,已经94岁高龄的老人,尚可拄着拐棍自己行走。老人每天最喜欢做的事就是听听收音机、看看电视,关注国家大事,享受幸福生活。

来到北汉乡及庄村梁大棉老人家中,老人的幽默和开朗让大家难以相信她已经94岁了。梁大棉14岁参加革命,与当时的日军汉奸作斗争。加入党组织后,她在村里成立识字班,组织妇女学习,宣传党的各项政策。结婚后,她担任了村妇救会主任,组织妇女们走出家庭,学文化、学知识,参加大生产活动。儿子长大后,她送儿参军,鼓励他到祖国最需要的地方去,保卫边疆……老人感慨地说:“现在的幸福生活来之不易,革命精神要代代传承下去。”

北汉乡后桐梨村的李秀荣老人已经99岁了。老人小时候,家里很穷,姐妹多,经常吃不上饭。抗战期间,更是雪上加霜。女儿张新环说,她听着母亲的抗战故事长大,母亲说得最多的就是“我看到日本鬼子胡作非为,非常气愤,我去支前,还把自己家的粮食省下来送给八路军”。浓浓的军民鱼水情让人感动。目前,老人虽已瘫痪在床,但儿孙尽孝床前。

历史不会忘记她们

听着这些革命故事,一行人都非常感动。沧州阳光驿站商贸有限公司的王海菊是一名公益爱心人士,听到革命母亲的故事后,备受激励,几度落泪。“听了这些红色故事,更加深了对奉献二字的理解。作为一名女性,作为一个妈妈,我一定要把这种革命精神带到家人中、朋友中,影响更多人。”

来到河间市西王口村革命母亲李金兰家,98岁的老人思维敏捷,听力尚好,走路十分利索,说起自己的抗战故事,更是生动。抗日战争时期,李金兰十几岁就参加了儿童团,站岗放哨查路线。18岁担任妇女小组长,负责村妇救会工作。因工作积极、思想进步,她后来担任村妇救会副主任,组织群众挖地道、挖交通沟,为党做过地下联络工作。

解放战争时期,李金兰积极组织广大妇女,踊跃支前,每每想到战士们冰天雪地里还要行军打仗,就夜夜通宵达旦地做军鞋、军被,支援前线。

走进河间市兴村镇龙关村革命母亲李瑞兰家,宽敞明亮,花木葳蕤。老人握着大家的手,激动不已。

抗战时期,李瑞兰家是堡垒户,她家的地道里,藏过八路军四小队的部分伤员。李瑞兰机智勇敢地和敌人周旋,为八路军战士赢得了养伤和恢复的时间,最后在上级的安排下,伤员们全部安全撤离。

因为这件事,大家都知道龙关村有这么一个革命家庭,有这么一个机智勇敢的小姑娘,组织上有事情,第一个就想到她家。李瑞兰家的地道不大,但掩护过的人可不少。老人至今还记着他们的名字:某部队手枪班班长马玉山、副班长巩玉春,县大队的鲁队长、伤员高春田,区长刘少农、区委委员郭春林……

1942年,15岁的李瑞兰加入共产党,并担任村里的妇联主任,工作热情更加高涨。战士们在前方浴血奋战,她组织妇女们在后方做鞋、做袜、做棉衣、纳鞋垫,照顾受伤战士的饮食起居,不嫌脏不怕累,任劳任怨。

作为一名81年党龄的老党员,每到交党费的日子,她都是第一个把钱送到村党支部。

峥嵘岁月在这些革命母亲沧桑的脸上留下了深深的印记,曾经的战争、感人的故事、迸发的力量,都藏在那一张张苍老的面容背后。历史不会忘记,人们也不会忘记她们。