他弃商从文,50岁后考取了三个大学博士学位,在中国为数不多。

他追寻苏轼,12年历经坎坷,成为900多年来,全国唯一一位走完苏轼一生行迹之路的人。

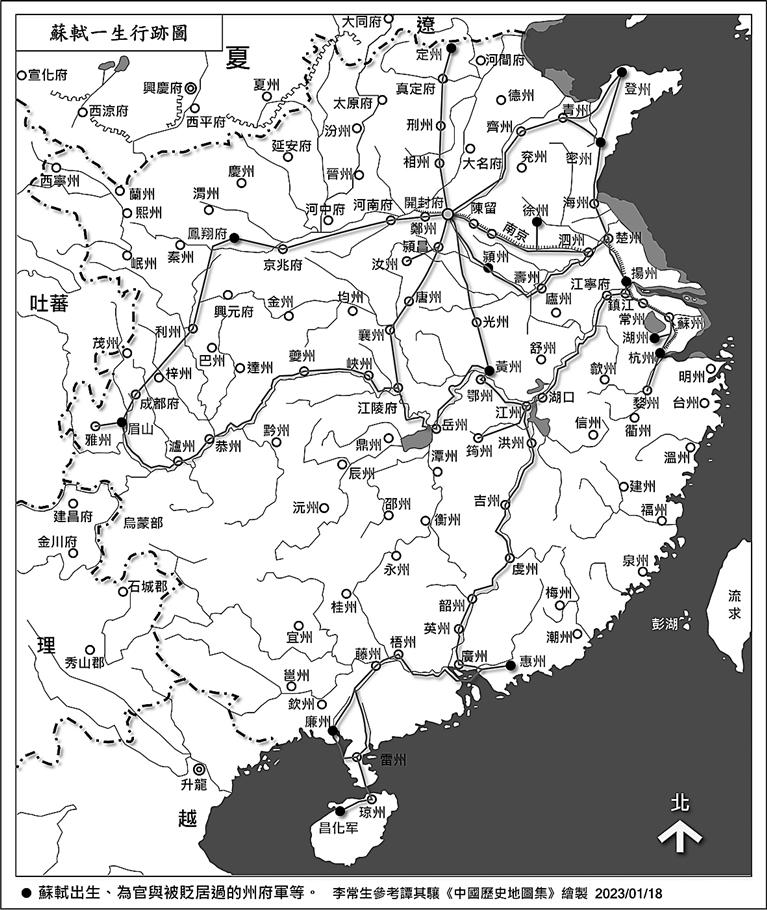

他编写百万字的《苏轼行踪考》,绘制1000多张彩色地图,字斟句酌,有理有据,是一部集学术、情感、生命力为一体的著作。

他就是李常生,74岁,祖籍献县陌南镇魏庄村,现居台湾。

电话那头的李常生,说话不疾不徐,所讲的故事朴实且生动。这种随意的聊天,仿佛有种魔力,让人身临其境。甚至有时都让人分不清,对面是一位讲述苏轼故事的老者,还是那位一蓑烟雨的东坡先生,或许是二位一起,从郁郁葱葱的山林深处谈笑而来……

注定一生的缘分

李常生,父亲十几岁时在献县参军,在随国民党军队南下时,母亲在常州生下了他,取名李常生。随后父亲在厦门战役中去世,未满周岁的他后随母亲定居台湾。

少年时的李常生与母亲相依为命,在困苦中长大。自那时候他就得知1101年7月28日,苏轼逝于常州藤花旧馆。他1949年1月30日出生在今常州桩庭桥附近,中间虽隔了848年,两地距离却仅1.4公里,这也在冥冥之中牵起了他与苏轼的缘分。

大学期间,他读过好几遍林语堂先生写的《苏东坡传》,苏轼一生的故事让他迷恋,也触发了他研究苏轼、苏辙的兴趣和喜好。

李常生说:“我与苏轼有着一种特殊的缘分,总觉得,不去追寻苏轼,不走完苏轼一生走过的路,是对他的亏欠。”

从1988年开始,李常生经常回到沧州等地,做城市规划和地产生意。后来,又攻读了东南大学建筑学院博士,做古典建筑学术研究,遍览全国二三百个山川城镇。

转而到了天命之年,奔波商海,浮浮沉沉。在一路的拼搏中,李常生经常慨叹,人生之意义何在?一个长期藏于心中的强烈愿望在不断叩问:“苏轼漂泊半生到底走过哪些路?领略过怎样的风景?经历过怎样的风雨沧桑,才能有如此旷达的心境?写出这么多诗词文章,创造出这么多大家都喜爱的美食?”带着这些日夜思索的问题,李常生作出了他半生以来的重大决定:弃商从文,重走苏轼之路。

其实早在30多年前,他在武汉做建筑相关的事情时,就曾寻访过赤壁。那是他第一次去黄冈,当时鄂州和黄冈之间还没有大桥,到了鄂州还要坐船才能到黄冈,然后找到赤壁。

望着眼前的绝壁山川,李常生的脑海中闪过一句句千古名言:“白露横江,水光接天。纵一苇之所知,凌万顷之茫然……”

他寻访当地人,得知以前的赤壁下面的水池很深,赤壁很大、很宽、很高,所以我们与古人所观之景有所差距,不能用现在的眼光看以前的东西。

这也是促使他走苏轼之路、实地考察的原因。在翻阅大量研究苏轼的书籍文献后,他发现,前人记述多坐而论道,遗误错漏甚多,且有以讹传讹、悬疑日多之弊,于是他迈开了寻学士行踪的脚步,设身处地穿越时空与古人对话。

12年,踏遍苏轼行迹

这一走,便是12年。

正式踏上寻访之路,李常生年事已高,他也曾想过要找个人结伴而行,却一直无人能与他同频,从此跋山涉水、衣食住行都是他一人独自行走,其中的艰辛可想而知。

武汉大学文学院王兆鹏教授曾说,李常生研究苏轼,那不只是痴迷,是玩命。

他曾在路途中六次昏倒,差点送命。“主要是因为吃不好、睡不好,而且我还有糖尿病。”他说,有几次他寻访到乡下偏僻的地方,走上一天都吃不到东西;还有几次接连坐了近10个小时的大巴;攀爬上千米的高山,也是常有的事。尽管困难重重,他却从未想过放弃,因为追寻苏轼,让他有了“朝闻道,夕死可矣”的觉悟。

苏轼的故事从四川眉山开始,在河南郏县结束。读书、做官、游玩、贬谪……李常生循着苏轼的足迹,一个个走过,缀连起苏轼完整的人生轨迹。“身临其境,才能实实在在体会到苏轼的心境。”李常生说。

黄冈他去过20次,苏轼的那个“东坡”在哪里?“东坡”在宋代时的位置对应现在的位置是哪里?还有苏轼笔下的沙湖在哪里?大部分人都不知道。他反复研究各种文献,然后再去现场看。

苏轼第一次出眉山的时候走水路,所以长江三峡那一段,李常生很认真地走。苏轼跟他夫人、弟弟和父亲出川坐船的时候,他们比赛作诗,沿途几乎提了几十个地方。但要找到这几十个地方就不容易了,因为三峡建了水库,很多地方已经被淹没了。

长江三峡他曾坐火车走过,坐汽车一站一站地走过,坐船走过,最后把这几十个地名都找到了,每个地方的经纬度他都详细地标出来。

“槎牙乱峰合,晃荡绝壁横。遥知紫翠间,古来仙释并。阳崖射朝日,高处连玉京……”苏轼的碧落洞始终是个令人神往的地方。碧落洞在广东北江英州,现在是英德。李常生说,那个山洞要经过一片稻田,再进山里才能找到。这座山洞不宽,但很长,洞里面有一条河穿过。山洞的墙壁上和洞顶上,刻了很多诗词,大部分都是宋代的诗词。宋代以后,去的人就寥寥无几了,到现在已几乎无人踏足。

“见过这个山洞以后,再看苏轼的《碧落洞》,才知道是什么意思。没有去过的人永远不知道他写的那首诗描述的是什么样子。光靠想象是不行的。”李常生话语间还沉浸在美景与诗词中。

惠州,李常生去了18次。他不是去惠州这一个地方,而是把苏轼去过的、提到过的五六十个地方都走了一遍。杭州,他去过二十多次。杭州西湖后面有座山,苏轼去过山上的莲花洞,那个山上面现在有个大公园,李常生在寻访中问了很多人,都没有一个人知道莲花洞在哪里。后来,他在山上找到了唐宋以前祭祖、祭天的地方,角落里有一个洞。那个洞已经变得很小了,有一个破牌子上面写着“莲花洞”。李常生说,一个地方必须去多次,才能找到。找莲花洞的时候,他走的路最多,那一天一共走了45000步,才终于找到。

海南儋州,他去过7次,每一个地方都走到了。苏轼在儋州所耕种的地现在还在,上面种了很多蔬菜。李常生在那里坐了几个小时,感受苏轼当时种菜打渔的艰苦且自在的心境。

苏轼去过的很多地方,都没有陆路可走。比如,苏轼提到广东北江有一个飞来寺,这个寺盖的时候在北江峡谷,有树,有山。飞来寺到现在都没有陆路可走,只有船可以到。他就一个人包了一条船去到飞来寺,观瞻研究。

“料得年年肠断处,明月夜,短松冈。”这一千古悼亡词,每每读来都有无限感慨。

苏轼的第一个妻子王弗葬在四川眉山;第二任妻子王朝云葬在广东惠州,第三任妻子王闰之和苏轼合葬在河南郏县。李常生说,要明白苏轼这首诗,必须去两个地方看——眉州苏坟山短松冈和密州超然台。

这首词是在王弗去世10年后,苏轼在超然台的一个夜晚所作。李常生在一个中秋的夜晚,登台与明月相对了3个多小时,脑海中一直反复地想这首词。“我在遥远的高台之上,你却在冰冷的山冈地下,明月千里,牵着我们阴阳相隔的心。”李常生说,苏轼把情诗写到骨子里了。

编写百万字《苏轼行踪考》

12年中,李常生几乎走遍苏轼待过、走过和作品中描绘过的地方,并编写了《苏轼行踪考》一书。该书120万字,附有近1000张彩色地图,标明与苏轼相关的每个地点,另有这些地点的现况照片。

翻开《苏轼行踪考》,那一张张带着经纬度、海拔高度等信息和细致注记的手绘地图映入眼帘。这些地图,都是李常生一步一个脚印实地考察后亲手绘制的。地图中不仅有现代景观,还严谨地考据了史书、地方志等资料,进行古今对比,还原近千年前的城墙、街道、田园等位置,勾勒出苏轼生活的地理环境。无论是“乱石穿空,惊涛拍岸”的赤壁石矶,还是“出临皋而东鹜兮”的黄泥坂小路,都从古远的文字变成了现实。

为了更加深入地研究苏轼,李常生在68岁时考入了武汉大学文学院攻读博士。谈起这位特殊的考生,武大文学院王兆鹏教授赞不绝口。“老先生对学习很执着,在研究苏轼方面也很有心得。他十几年的走访历程非常不易,令人钦佩。”他说,那时李常生和其他博士生一样在校上课、作研究。

之后,他又考取了南京师范大学历史学院博士学位。

李常生说,“苏轼传”写得最好的两个人,一个是林语堂,一个是李一冰。但这两本“苏轼传”的缺点是,他们没有去过当地,没有地理概念的时候往往会写错很多东西。因为没有去过,描写苏轼行迹路线就会写错。他们常常犯这个毛病。还有一个缺点,就是作者写书的时候四五十岁,对苏轼六十岁以后的心境理解得不够透彻。林语堂是用英文写,翻译成中文,历史的味道、文学的味道就逊色很多。

2019年,朱光亚先生曾为《苏轼行踪考》作序,中道:李君者,走完东坡居士华夏踪迹第一人也。因于真实场景对话学士,将古之文献叠加于今日地理环境,追寻学士一生坎坷,所知愈真,所识愈淳。

王兆鹏教授在序中说,常生先生重文献考据,更重田野调查和实地勘查。经过长期不懈的实地勘查,他对苏轼的行踪遗迹特别是行踪路线,多有新的发现和创获,纠正了文献记载和前贤时彦考订的不少失误错讹。这是一部有学术深度的著作,也是一部有情感温度的著作,更是一部有生命力度的著作。

清川带长薄,车马去闲闲。流水如有意,暮禽相与还。李常生目前居住在一片山林中,除了每天与书本写作为伴,还放羊、喂鸡、种菜。妻子常对丈夫说:“你愈来愈像苏轼了。”是啊,走过了同样的路,怎能不成知己呢!