地契,是旧时转让土地所有权的证明文书,它由卖方书立,当事人、中人及官府等签字盖章,并由买方保存的所有权凭证。在古代,地契曾经是不动产归属权的主要证明,甚至是唯一证明,作为出现纠纷时的凭证,可以以此抵押折款或被子孙后代继承,是一户人家最重要的资产。

那么,如何才能书写一份合格的地契呢?虽然时期、地域不同,地契纸张大小不一,但格式基本一致。民间手写地契大多包含买卖原因、土地数量、坐落地点、四至边界、价钱等内容,结尾部分由见证人或中人签字,注明立契时间,若未盖官府印章则称之为“白契”,纳税并经官方验契盖章后称为“红契”。

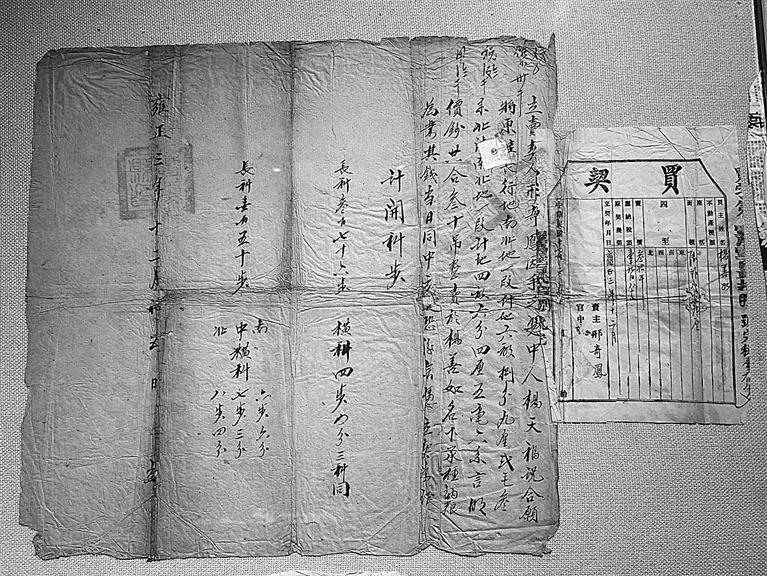

以沧州博物馆馆藏“雍正三年庆云县邢奇凤卖地契”为例,一起来“拆解”一下地契的构成。正文部分需要在开头写明出卖人与出卖原因、经过,如:“立卖契人邢奇凤,因手乏,凭中人杨天福说合(出卖)……”“手乏”是契约中常见的出售理由,还有的写“钱粮不便”“生活困难”等。传统观念认为,变卖祖产尤其不动产属于“败家子”,会使祖宗蒙羞、受人耻笑,故在行文中会尽可能规避出卖人的出卖理由,通常以“手乏”代之。

随后写土地面积、价格等交易信息。“愿将南北地一段,计地六亩八分九厘二毫三丝……南北地一段,计地四亩六分四厘五毫六丝,言明价钞共合三十吊整,卖与杨善如名下承种纳粮为业。”常用成语“分毫不差”“分厘毫丝”指的就是这种旧制面积单位,“一丝”换算过来,将近有0.667平方米。邢奇凤的11亩多土地,共卖了30吊钱,合1亩地0.38吊。

正文结尾是模板化固定用语。“其钱当日同中交足,恐后无凭,立契为证。”随后是关于所交易土地的详细数据:“(第一块)长科三百七十六步,横科四步,三科同。(第二块)长科一百五十步,南六步六分,中七步三分,北八步四分”。“步”是旧制的长度单位,历代对其具体定义不尽相同,如周时八尺为一步,秦时六尺为一步,明清以五尺为一步。土地交易前,交易双方和中间人一般都到现场查看并量取土地数据,有经验的农民还会预估土地肥沃还是贫瘠,完成土地勘验后将数据记录在册。

地契落款处,写明立契时间“雍正三年十二月初五日立”,并钤盖上朱文篆字官印“庆云县印”,表明这桩交易的合法性。至此,一份被官府认可的“红契”便生效了。

和今天的房屋买卖合同要一式多份不同,地契只有一份,仅由买方留存。故此地契中一般都会忽略让买方签字。古代信息传播不畅、古人识字率低,买方不签字这种情况就成了通病。一旦房契丢失,捡到房契的人就有机会冒充买方,即便告上公堂,地方官也会因为无法查证而不予受理。作为极其重要的产权文书,为以防万一,古人远走他乡时,地契也要随身携带。

邢雨龙