绿色是农业的本色,推动农业绿色发展,是实现生态环境友好、农业可持续高质量发展、农民增收致富的重要途径。

在我市“百园提升”行动中,不少现代农业园区立足“绿色发展提升”主题,瞄准有机肥替代化肥、提升养殖场废弃物利用水平、打造独特的绿色生产方式等方向,推进农业资源利用集约化、投入品减量化、废弃物资源化、产业模式生态化,构建起人与自然和谐共生的新发展格局—

吃了“营养餐”

每亩增产百余斤

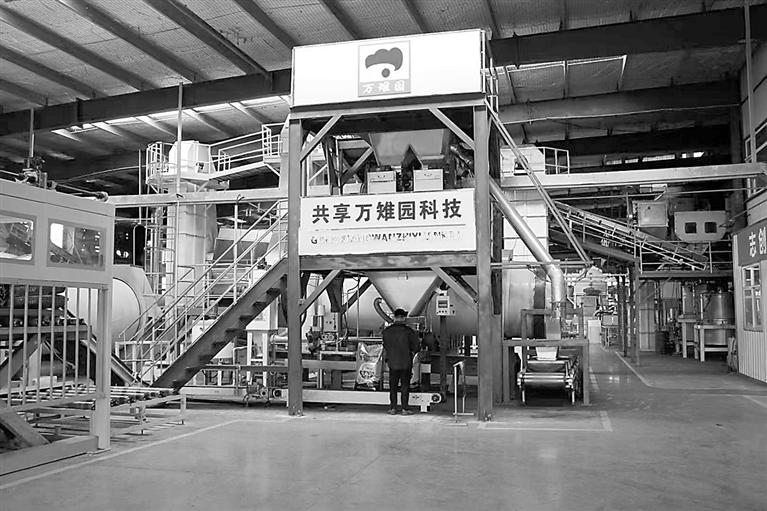

走进泊头蛋鸡现代农业园区的河北万雉园农牧科技有限公司,生产车间忙碌不已,经过多道工序,遭人嫌的畜禽粪便就成了备受欢迎的肥料。

公司负责人孙万智说,瞄准有机肥替代化肥、实现化肥减量增效的提升目标,在“百园提升”行动中,公司不断改进工艺,成功攻克有机质与无机质复混的技术难关,新增了一条有机无机复混肥生产线。

“根据测土结果优化的施肥配方,以鸡粪和大豆粉等有机质、氮磷钾等无机质及微量元素、功能菌为原料,一小时可产30吨有机无机复混肥。现场配肥,既能打消农民对肥料质量的顾虑,又可实现有机肥、化肥、菌肥和微量元素肥的一次施用,极大促进了有机肥料的推广与应用。”孙万智不无骄傲。

河北万雉园农牧科技有限公司原以畜禽养殖为主,近年来,又相继建起现代化肥料加工厂,以养殖产生的低盐鲜鸡粪为原料,研发出30多种作物专用全元素配方肥和有机无机复混肥。

“把畜禽粪便转化为优质有机肥料,可有效解决粪污对环境的污染,改善人居环境。有机肥还田,还能起到改良土壤、提质增效的作用。”原来,由于连年大量使用化肥,不少土壤出现了营养比例失衡、有机质含量低等多种问题。土壤“生病”,带来的直接后果就是减产。“产量低了,农户们觉得种地变难,愈发多投入化肥,但越是这样,土壤‘病’得越厉害。”

所以,从养殖跨界肥料生产,万雉园的目标明确——拯救土壤,推广有机肥替代化肥、实现化肥减量土地增效。

“在有机肥生产之初,我们就创新使用‘无黏土冷制粒’工艺,减少了20%黏土用量,相较于普通肥料,可提升20%肥效。”但在推广中,万雉园公司发现,要真正将有机肥应用到生产上,难度不小。“有的农户也知道土壤缺少有机质,也想增施一些有机肥,但是将有机肥颗粒与化肥混合后施用,又出现了化肥潮解粘连播种机的现象。”

为此,他们又专门攻克混配技术难关,将问题解决在生产线上,这才有了有机无机复混肥生产线的诞生。

与此同时,根据土壤条件、作物需求,一户一测土、一片一配方、一物一套餐,按需为土壤补充“营养餐”。

“根据检测到的土壤有机质、氮磷钾、酸碱度等指标和作物需求,我们生产出不同氮磷钾含量的专用复混肥,除添加氮磷钾和有机质等常规营养成分外,还添加了微量元素、功能菌等,实现一肥多用、多效合一,让每亩地增产百余斤。”今年,他们还专门配制出盐碱地专用肥,助力盐碱地变身丰产田。

发酵牛粪变商品

助力化肥替代

走进中捷现代农业园区的河北君景牧业有限公司,与天气一样火热的,是干粪发酵车间的建设。

“发酵车间建好后,我们的牛粪处理能实现全年生产,不受天气影响了。”公司负责人于长晖十分期待。

他说,公司自建厂之初,就一直致力于提升粪污资源化利用效率。“牛场现存栏2000多头奶牛,每天可产生100多立方米粪水和70多立方米干粪。粪水进入氧化塘贮存,厌氧发酵后在秋冬季节喷施还田。干粪经过晾晒、翻抛后,用作养殖垫床。”

粪污的去处虽然不错,但由于生产工艺有限,尤其是处理干粪多为露天作业,更多时候受制于天气。

“处理干粪,一般只集中在每年4月到7月中旬。雨季和秋冬季节的空气湿度大,十分影响晾晒效率。”每到这些月份,公司还要外购干稻壳和干粪掺拌,才能用来垫床。

为进一步提高粪污资源化利用率,在今年的“百园提升”行动中,他们申请来发酵车间建设项目。

“车间建好后,会安装一台大型翻抛机。干粪进入车间后,以每天3米的速度一边翻抛一边向出口端移动。在这个过程中,使用高温、杀菌、好氧发酵,用热能将粪里的水分蒸发,不仅减少了干粪处理对天气的依赖,还提高了作业效率。”于长晖说道。

此外,还增添了好氧发酵这一环节,对干粪充分腐熟,达到了有机肥生产标准。

“这样一来,除了可垫卧床,还能面向市场销售有机肥,助力有机肥替代化肥。”发酵车间投产后,预计可每天处理100立方米干粪,日产30吨有机肥。“这些有机肥当作商品销售,预计可每月为牛场增收十几万元。”

绿色生产带火“私家”菜园

农场围着市民餐桌转

沧县和胜现代农业园区,则致力于蹚出独特的绿色生产之路。

每天下午,园区经营主体——沧县和胜农业种植专业合作社的产品配送车都会穿梭在市区的各个小区,为会员们带去地头上的“新鲜问候”。

“我们每天的主要工作就是围着市民的餐桌转,让大伙儿吃上放心的肉、菜、果。”合作社负责人朱国权说。

和胜农业种植专业合作社位于沧县姚官屯镇,目前已发展设施葡萄种植、露天蔬菜、林果种植及畜禽养殖等多个基地。从成立之初,这里便不走寻常路,专攻绿色生产。

获得“绿色食品”认证的葡萄,就是他们专注绿色生产结出的硕果。

“保证葡萄的‘绿色’属性,我们不光对土壤和灌溉用水都进行了检测,在病虫害防治上,也下足了功夫。”除了用上粘虫板、诱虫灯等控虫工具,他们还特意在棚里养蜂,专治蚜虫。“开花前,就做好杀菌、控虫工作,结上果后就不再用药了。坐果后,加强巡棚,发现虫子,多以人工手除。”

种出好果,有机肥也是必不可少的“帮手”。鸡、鸭、鹅的粪便,在这里是备受青睐的宝贝。把它们凑到一起,掺上生物制剂发酵,再次返还土地时,就成了果蔬绿色生长的营养源。采用滴灌,进行水肥一体化灌溉,不仅给葡萄的根部精准喝上“营养液”,还能让土壤保持疏松,给根系扩展“身条”的空间。

“我们种了阳光玫瑰等多个品种,为了保证品质,每棚也就留下2000多公斤果实。现在虽还没成熟,每天来问的顾客已不少了。”皮薄、肉多、甜度高、有回甘,去年,这儿的葡萄卖到了一公斤40元还供不应求。

除了葡萄,大田的黏玉米和蔬菜也同样坚持绿色管理。不管作物长成啥样,他们从不额外催肥,产出果实全靠自然生长,不追求大小和品相。

种植上如此,养殖上同样不含糊。“和胜”的蛋鸡,每天的营养餐都是玉米、豆粕和钙粉。采用这种养殖方式,产蛋率虽然不高,但鸡蛋的品质却没的说。

口口相传,认可这绿色生产方式的市民越来越多。如今,已有1000多人把这里当作自己的“私家”菜园,乐享“沧和胜”牌绿色农产品。

“接下来,我们还想尝试富硒种植,为大伙儿提供更多优质绿色农产品,也欢迎大伙儿来合作社采摘,深度体验我们的绿色生产模式。”朱国权说。