公元前138年,张骞的脚步第一次踏入河西走廊,从此开启了陆上丝绸之路2000多年的辉煌历史。在中原王朝空前强大、中外交流频繁的历史背景下,胡风胡韵浓郁的器物逐渐传入中原,并在造型、釉彩等方面与华夏本土元素融合,成为文明交汇的新风尚。沧州博物馆的北朝青釉堆贴花龙柄壶就是其中的典型代表。

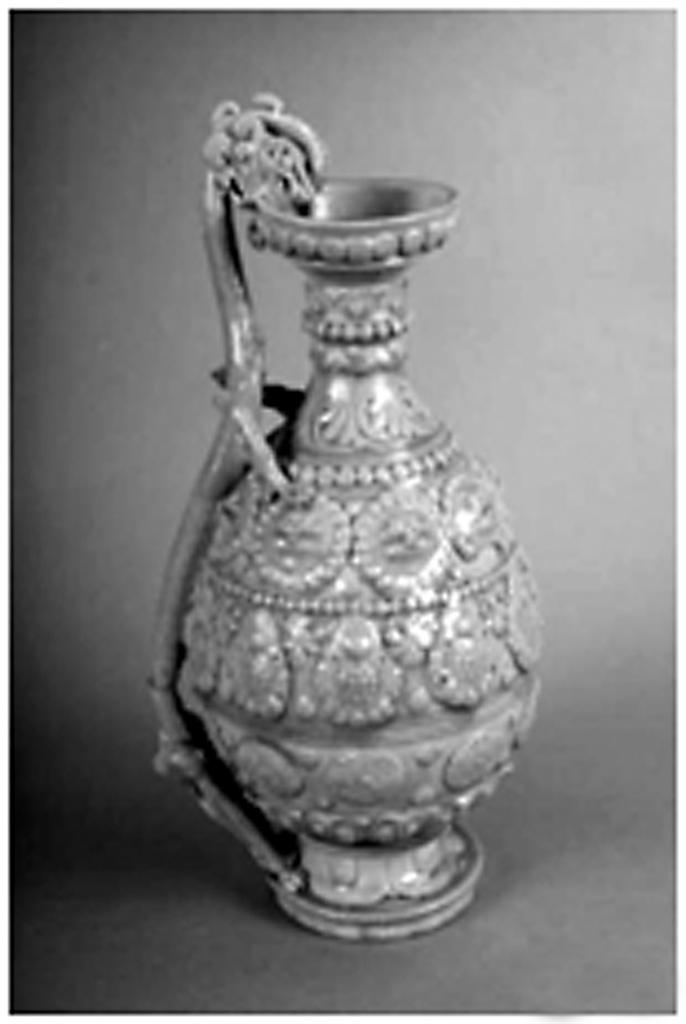

被誉为沧州博物馆镇馆之宝的北朝青釉堆贴花龙柄壶,通体施青釉,盘口细颈,腹部呈橄榄形,壶身一侧从口沿到底部攀附着一条矫健的四足龙作为壶柄,龙嘴衔在口沿处,像是在汲取壶中的水一般。壶体受萨珊王朝金银器造型影响明显,不同于金银器的锤揲,制瓷时采用雕塑、堆贴花和刻划花等工艺,全身堆贴着联珠纹、忍冬纹、兽面纹、葡萄纹、宝相花纹、莲瓣纹等18层纹饰,又以覆莲、仰莲、火珠、串珠、葡萄叶点缀其间。

据考证,至少从汉代以来,沧州就是与东北亚交往的海上丝绸之路的重要地区,拥有发达的海路和港口。由此看来,在商贸重镇沧州发现“龙柄壶”不足为奇。但面对它独特的造型,观众还是会发出疑问,这“龙柄壶”到底是哪来的?

龙柄壶的造型深受丝路文化影响,它是我国北朝时期青瓷制瓷业的高水平代表器物。它的祖形“胡瓶”,早在罗马帝国时代已在西亚、中亚地区作为生活用具被广泛使用。这类器型随着丝绸之路传入中国,又与本土的龙、忍冬、莲瓣等中国常见纹样元素相结合,在西域风格的造型上体现出浓郁的华夏审美特征。

现藏故宫博物院的唐代青釉凤首龙柄壶,与沧州博物馆馆藏龙柄壶是国内发现的此类器型中仅存的两件珍品,虽二者造型极为相似,但故宫的凤首龙柄壶出现了凤首造型的壶盖,时代定为唐代,是龙柄壶的进一步演变。

这一类器型的发展并没有停下脚步。1998年,在印度尼西亚,渔民发现的大名鼎鼎的“黑石号”沉船,正是一艘航行于海上丝绸之路的贸易船。“黑石号”沉船上发现大量唐代陶瓷器,其中就有多件来自河北地区生产的陶瓷制品。这里面有一件高达1米的绿釉凤首壶,通体施白釉绿彩,壶口有一凤首壶盖,可见是由唐代凤首龙柄壶的造型发展而来,专家判断为晚唐时期器物。

这一发现,为我们清晰地勾勒出了龙柄壶的文化传播之路:来自萨珊王朝的金银器,通过陆上丝绸之路传入中国,被我们本土文化接纳并改造形成瓷器龙柄壶,随后又踏上海上丝绸之路,开启新的文明交流之旅。

如今,每当驻足欣赏龙柄壶时,除了被它精妙绝伦的制瓷技艺折服,耳边仿佛传来驼铃声与船歌号子的交相回荡。丝绸之路上那些文明交流互鉴的故事,正凝结在一件件精美的文物中,让我们得以窥探那个辉煌的世界。

邢雨龙