加快推进农业现代化,必须充分发挥科技进步的引领带动作用。强化农业科技和装备支撑,在“百园提升”行动中,我市不少现代农业园区立足“科技水平提升”主题,通过将智慧农机、智能化生产设备、物联网技术等应用于农业生产及服务中,逐步解决生产中的短板弱项,不断提高农业现代化水平,促进产业可持续、高质量发展—

养殖加“数” 升级有方

往年一入夏,肃宁县东风现代农业园区的养殖户老张就得打起十二分的精神头。除了照顾好毛鸭的饮食、饮水,还要多次巡棚通风。

现如今,他轻松不少。“今年我们对鸭棚进行数字化改造,装上了温湿度监控仪和自动通风设备。想要查看棚况,打开手机APP就行。要是温湿度高于设定标准,系统会给俺打电话报警,比咱人还灵透呢。原先俺养2万只鸭子就忙个不停,现在同样大小的地方,能养3万只,反而更省心。”

这只是肃宁县东风现代农业园区,通过农翼数字化养殖基地项目低成本改造鸭棚的一个缩影。今年以来,在“百园提升”行动中,园区主要经营主体——河北东风养殖有限公司不断带领养殖户改造鸭棚,计划为50万只肉鸭提供更加智能、舒适的生活环境。

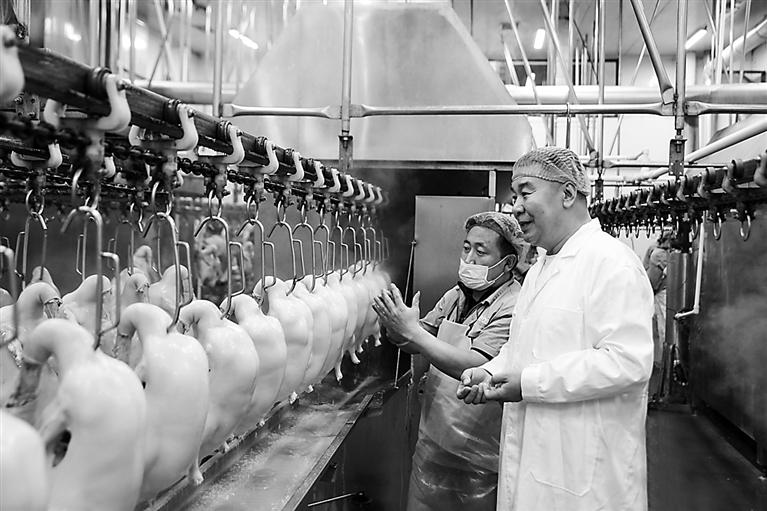

河北东风养殖有限公司自成立以来,一直不断提升科技水平推动产业发展。2019年,还新建了一条自动化生产线,每小时就可加工4500只肉鸭。

“目前我们的种苗孵化、饲料配制及加工技术日趋成熟,但作为产业链重要一环的养殖产业,在新技术的研究与推广上还有不少提升空间。”公司原料负责人徐海涛介绍道。

他说,这些年,养殖温度和通风控制全靠养殖户凭经验调节。由于环境因素不同,同一批次鸭苗,即便是使用同样的料、药,出栏效率也大不一样。同一养殖户的南北两个棚室,因温度相差1.5℃,年利润能差出1万元。

“对老旧鸭棚进行数字化升级后,不光养殖户可以精准进行环控,我们也能分析收集到的温湿度、二氧化碳含量等数据,研判最佳养殖环境,再分享给养殖户,提升养殖效率和效益。”不仅如此,数字化改造后,养殖密度也随之提升。“现在,40多个鸭棚已完成改造,肉鸭存栏量由17.7万多只提升到了25.3万多只,存栏能力提升率达43%。”

在养殖端发力的同时,东风公司还不忘在加工端“查漏补缺”。今年,公司还计划完善溯源技术,进一步提升鸭坯成品质量。

“实现加工端溯源,为的是更好地进行品控质检和食品安全风险控制。毛鸭进入生产线后,工人会给每一只待宰肉鸭佩戴一个颈环。这样一来,不仅可以查询鸭苗产地、饲料供应商、用过的动保用品和药残监测记录,还可以查询到在屠宰厂由谁加工、进行过哪些加工工艺,在业内首个实现每只肉鸭可溯源。”公司信息化负责人张坚说,即便是走向市场后,产品也可以被追溯,以便更好地进行管理,改进加工工艺。

近日,公司还与中国农业科学院农产品加工研究所签署技术服务协议,共建肉鸭数字化加工创新实验室,共同推动肉鸭屠宰和鸭坯加工技术的升级。

智慧种田 场景丰富

位于青县盘古现代农业园区的沧州聚农智能农业有限公司,则不断在智慧种植领域“深耕”。

走进沧州聚农智能农业有限公司,技术人员正忙着检查线路、调整机臂,给植保无人机做“体检”。

“给无人机做好‘体检’,再下地干活儿不耽误事儿。”公司负责人叶新笑着说道,“这几年种地,它们可帮了不少忙。别看它身量小,1小时最少也能飞防100多亩地,顶好几个工人呢。”

沧州聚农智能农业有限公司成立后,不断通过“数字科技+农服”提高生产效率和效益。目前,公司自有植保无人机13台,除在盘古镇、青县农场等地流转了8000余亩土地,还积极为县域农业经营主体提供高效、优质、全面的植保等社会化服务。

“使用植保无人机,不光大大节省了人工成本,还能减少农药和水的用量,每亩地在减少20%投入的同时,增产10%。”叶新说。

尝到了智能科技带来的“甜头”,瞄准智慧种田的目标,这两年,沧州聚农智能农业有限公司还引入了智能无人车。

“这款小车主要在作物幼苗期发挥植保功效,有4种模式可供操控,1小时就能作业60亩地。”叶新说,它的主要优势是应用场景丰富,在无人机“顾及”不到的果树行趟间,也可以大展身手。

致力于提升生产效率和效益,他们还为不少农机装上了自驾仪。

在自驾仪的指引下,农机可根据卫星定位,按照规划好的路线,自动调整行进方向,线路直、精度高,满足耕整地、播种等精度要求高的作业环节需求。“由于作业精准,后期植保、收获时效率也相应提高,减少作业误差带来的损失,更低成本提高生产效率和效益。”

为种植武装“智慧大脑”,聚农公司还在田间安装了多个物联网采集器。“这些采集器让我们随时随地知晓土壤墒情、风向、温湿度等数据,在APP上就能完成‘巡田’。通过数据的支撑与分析,更好地作出管理决策,而不是仅靠经验种地。”

“有了这些智慧帮手,田间的管理效率和水平大幅提升。接下来,我们还要根据自己的生产需求开发管理模块,实现智慧种田的进一步节本、增效。”叶新十分期待。

生产有“智” 面粉有市

位于东光县找王镇现代农业园区的宁豪面业有限公司,也通过引入智能化生产设备实现产业升级。

走进宁豪面业有限公司,6个巨型圆囤甚是醒目。这是公司新建的小麦智能收储及粮仓设备。

“原来我们就是在彩钢房里存麦,空间有限,存储也不便。新建这些储粮仓后,生产条件大大改善。小麦进场后,由化验室抽检品质和水分,再根据品种分仓储存,烘干效率大幅提升,通风好了,贮存环境也大为改善。”公司负责人尹建宁说,凭借这6个粮仓,公司的储麦量由3000吨提升到了9000吨,不仅园区内的小麦有了好去处,还带动起周边乡镇的粮食收储业务。

机器轰鸣,行走在流水线间,尹建宁随机抽检面粉半成品后,脸上露出满意的笑容。

“瞧,我们这面粉多干净,没有一点儿黑点儿、杂质。这种品质的面粉,用来做烤鸭饼供不应求。”捻搓着细嫩的面粉,他满是自豪。

以小麦制粉和科研开发为主营业务,宁豪面业已有27年的历史。为了严控面粉的品质,他们没少借助科技的力量,引入了不少智能化加工设施。

在宁豪面业,小麦开启成粉之旅,首先要过近红外智能分析仪这道关。麦粒在分析仪上一放,只需30秒,水分、面筋含量、硬度等数据就一目了然。

今年,公司又引入了更为先进的色选机,仔细将一堆堆麦粒“大搜索”。无论是多小的黑麦粒还是杂质、小石子,都无处躲藏。

随后,麦粒被放入现代化加工流水线,按比例搭配,经过一遍遍研磨后,在几十个出粉口精细配粉,就成了拉面粉、大饼粉等多个类别的面粉产品。目前,公司已研发出了20多种商用专用面粉,主要销往北京、天津、黑龙江、吉林等地,日出厂量达500多吨。

为了提高生产效率,今年,还新装了新型打包、码垛机,每小时就可码放600袋面粉,生产效率较人工提升30%。

独创特色,尹建宁还持续观察消费需求的变化。“现在市面上的民用面粉还是太单一,对年轻人来说,特别不好操作。年轻消费者对专用面粉的需求越来越细,高品质的面粉也越来越受欢迎。”

为此,公司还不断加强与安徽省及我市科研院所的合作,计划通过“引智”,加大研发力度,提升“软实力”,在民用专用面粉赛道上也分一杯羹。