戴其润

在2018年第十届中国·沧州国际武术节期间,我因一本小书《沧州武术在台湾》的广为散发,不仅提升了沧州武术在国际间的传播与影响力,也让我结交了众多武友,并在2019年第八届沧州武术协会换届中,成为第八届武协专家委员会成员。当时,我将授我证书和赵云剑的照片发到微信群中,并自戏打油诗曰:“假亦真时真亦假,天上掉下馍肉夹。感念恩师李省山,玩到古稀变专家。沧州武协第八届,蒜瓣炝锅乐哈哈。同学闻之会意笑,特此禀告你我他。”

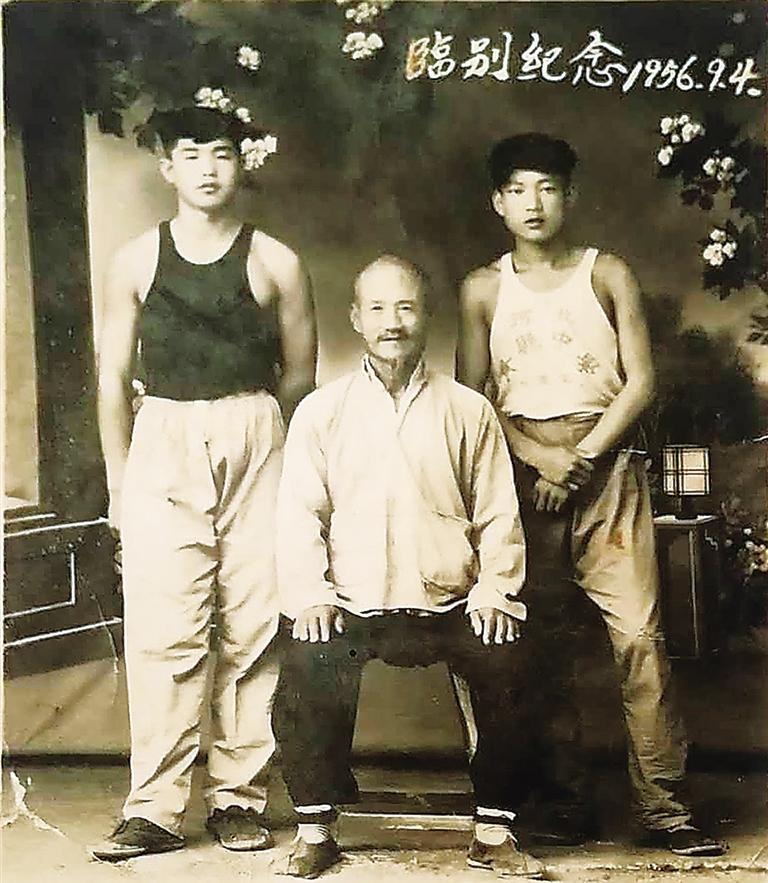

可其中的“感念恩师李省山”,绝非戏言,而是我一生与武为缘、受益终身的真情实感。故我在《沧州武术在台湾》“武缘、武脉、武艺、武威、武雄、武学、武愿、武种、武魂”的九个小标题中,不仅以“武缘”居首,且开篇即道:“60年代初,我在青县中学读书时,有幸拜投县城中街拳师李省山(1877-1969)师父(《沧州武术志·名人传略》)门下学习六合弹腿。半个世纪以来,得益于师父当年的亲传与教诲,闻鸡即起,习武不辍,至今刀剑亦未曾离手。习武已成为我生活中不可或缺的重要组成部分。

当年,青县县城仅有两家“把式房”,一是运河西中街李省山师父的六合弹腿门派,一是运河东李家镇孙福太老师的八极拳。据《沧州武术志》记载:“孙7岁随李省山习六合拳法,10岁随父孙东升习八卦掌。”“后拜天津第一百国术馆馆长冯林潮为师,习八极拳。”由此可知,李省山师父在青县武术界拥有独一无二的地位。“民国二十六年(1937)初,青县成立国术馆,县长李玉琛任馆长,聘李为常任教练。主持馆内教务。”而且,在1991年编纂的《沧州武术志》中,名家简介者多达229人,而青县仅有李、孙二位拳师。

我能有幸投拜李省山师父门下,并终身与沧州武术结缘,真可谓是因缘际会,可遇而不可求。

当时我在青县中学上学,班上有一位同学刘俊鹏,活泼好动,学习精力不集中。为了做好他的转化工作,先是我俩成了同桌,后又请他介绍我一起去习武,我从此误打误撞踏入武术圈。

别看李省山师父识字不多,因为自己的特殊阅历,常挂在嘴头的一句话是,学武防身、强身、健身,更要修身。没有文化的武者,易成好狠斗勇之徒;文武合一者,可为定国安邦之臣。因此,老人家将传播武术的期望放在了有文化的孩子们身上,秉持文武合一青少年教育,老人家曾被城里小学聘为武术教师,门下徒弟也多为中小学的在校生。基于此,师父对我们的文化学习十分看重,对学习成绩较差者,极尽督促引导,并以“好好学习,天天向上”的教导要求我们。

师父对骨科伤科的中医治疗颇为熟稔,《沧州武术志》记载“他之徒与孙之徒演练双手带进抢,稍不慎,孙之徒受伤,他向孙赔礼,并以己之骨伤科医术为其治疗,两家更加团结。”平时我们演练中的磕磕碰碰,老人家是都能立竿见影地进行现场处理。尤其是老人家的专利“拿麻”,即简单的推拿按摩,也是我们习武后的压轴戏。大家一对一地坐好站好,轮番来一遍按穴位从头到脚的推拿按摩,各经络关节在点穴如触电的“呃呃”声中,演练后的疲乏酸累顿消。

没有固定生活来源的李省山师父,以养羊放羊来补贴家用,但教授徒弟都是义务的,分文不取。只是小院晚间练武照明用的煤油提灯的灯油,是需徒弟们自备的,是对我们节俭习惯的培养。大家为了报答师父的教诲之恩,每天练武早到的师兄弟,都会争着先去挑水扫院子。故师父的小院落永远是洁净的,两个水缸也总是保持着清水长流。

因那时的我长得又小又瘦,故淘水缸够不着缸底,挑水爬坡吃力且危险,师父是绝不让我们这样的人去干这些活的。于是,我主动与身强力壮的刘俊鹏搭档。他淘缸时,我打下手,尤其当上身都探进缸底清洗时,我会紧紧搂住他的两条大腿,以防不测。他去挑水,我去给他帮忙,去时挑空桶,回来到了平坦的路段,也可替他担上一会儿。在滴水成冰的寒冬,需要破冰取水,而且运河陡峭的挑水堤道上,布满挑水人不慎洒水而结成的薄冰,令坡陡的运河堤更难上下。这时,我给他扛着洋镐去破冰,再用洋镐轻轻敲破挑水堤道上的冰土。必要时,还可以在前面伸手拉他一把,或是在身后推撑一下,以助其一臂之力。

在恩师的言传身教下,我们用自己稚嫩肩膀的担当与汗水,挑来甘甜的运河水,在时间的积累与沉淀中,再通过肢体的运动转换成不尽的汗水。三伏三九,周而复始,磨炼铸就了诸位师兄弟的武德武功,让我们受益终身。