最近一部动漫电影《长安三万里》火了,随之里面的渤海高氏也跟着火了。盛唐之下的追梦少年高适,究竟是何许人也?在人才济济、星汉灿烂的盛唐,高适拥有怎样令人震撼的朋友圈?在那样的人类群星闪耀时刻,沧州诗人的诗和远方又在哪里?而这些流传至今的优秀诗歌,于当代人又有何意义?沧州知名文化学者为我们一一解读。

高适是沧州人

电影里,高适出自渤海高氏。渤海高氏在两汉魏晋时期是氏族大家,尤其南北朝时期更是名臣辈出。百度上,关于高适籍贯的介绍是河北省景县,那他究竟是哪里人?沧州知名文化学者孙建给出了有力证据。

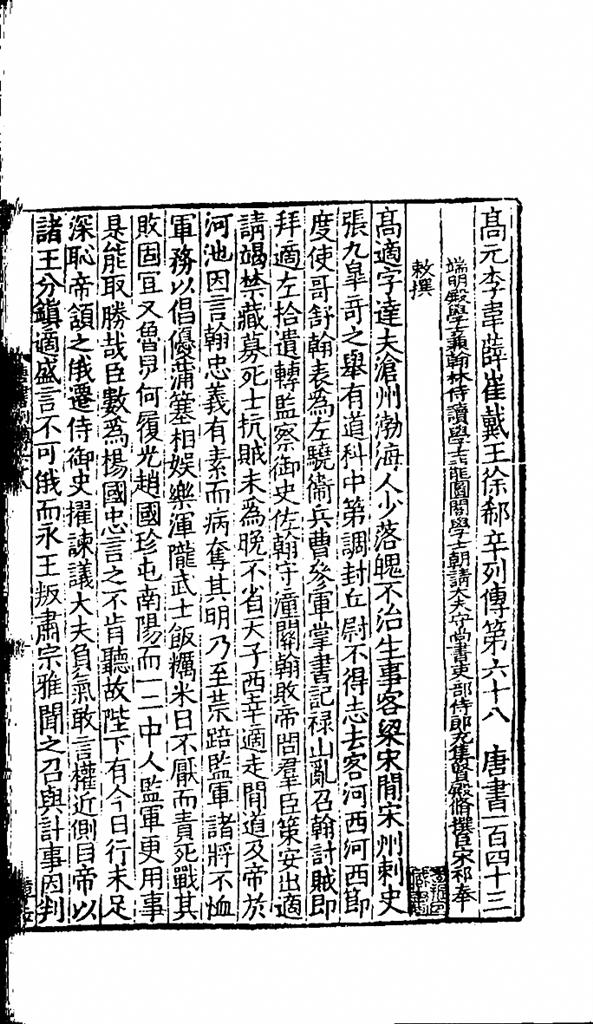

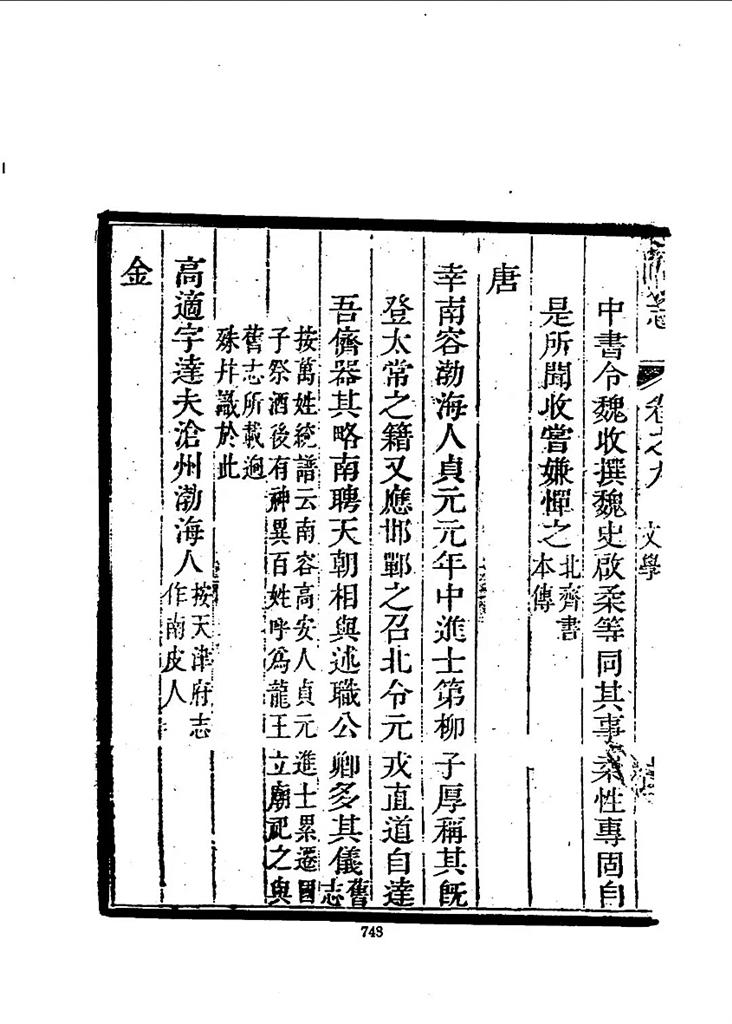

《新唐书》卷一百四十三中提到:“高适,字达夫,沧州渤海人。”方志中也有记载。嘉靖《河间府志》卷十二、万历《河间府志》卷十一、乾隆《天津府志》卷二等方志中,以及现代文学史、文学作品中多处证据,都证明高适是沧州人。

孙建说,沧州文化工作者面对如此多的历史文献记载,不可能视而不见。尤其值得注意的是《寰宇通志》、两部《一统志》《畿辅通志》均属最高政府官修,学术认定具有权威性。嘉靖、万历《河间府志》属地方官修,当时沧州、景县均隶河间府管辖,编纂者需要作出抉择,他们选择了沧州。康熙《河间府志》有些模棱,求同存异,选用了双方都没意见的“渤海人”(见卷十四)。到了乾隆初期,此时沧州(包括南皮)已经划归天津府,高适也随之“划拨”出去,进入了《天津府志》,而乾隆版的《河间府志》没再收录高适。

孙建认为,高适籍贯的沧州、景县之争,说到底是新、旧《唐书》之争。然而,第一,《新唐书》之所以重修,就是因为看到了《旧唐书》中存在的问题,它们之间的差异,正是两个学术班底修史理念以及掌握文献的不同。其次,南皮在唐代曾两次划归景县,因此蓚(河北景县)人、沧州人二说从这一点上并不矛盾。

针对有“争议”的文化资源,孙建说:“我们的原则是‘争’。历史名人,既是一座城市核心竞争力的组成部分,又是不可再生的文化资源,不应该像土特产一样随便拱手让人。我们要先争后议,边争边议,外争内议。”

高适的朋友圈

“千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。莫愁前路无知己,天下谁人不识君?”这是中国诗歌史上最著名的送别诗之一,也是高适诗名远播的佳作名句。正是凭借这样的为人和诗品,他交到了诗人圈中的顶流——诗仙李白和诗圣杜甫。

沧州师范学院教授孙云英对高适颇有研究。她说,高适为人侠义,好交游。早年过着“弹棋击筑白日晚,纵酒高歌杨柳春”的放浪生活。游历长安、卢龙后,曾在宋州居住,与李白、杜甫结交。《唐才子传》中说:他们“酒酣登吹台,慷慨悲歌,临风怀古,人莫测也”。三人分别后,也经常有诗歌唱和,互通友情。

高适被贬四川彭州担任刺史期间,正逢杜甫流落到成都。那时杜甫生活十分贫寒,常常陷入断炊的窘境,无奈之下写信给高适:“百年已过半,秋至转饥寒。为问彭州牧,何时救急难。”了解到友人的状况后,高适从百里之外背米来接济杜甫。有诗为证:“故人供禄米,邻舍与园蔬。”

如果说高适是在杜甫最艰难的时候伸出援手,那么对李白,就是在最危险的时候尽力相救。天宝十五年(756年),太子李亨于灵武即位,激起诸王不满。永王李璘在江陵起兵,聘请李白成为他的幕僚。当时高适正担任江陵长史,他一眼看出永王有对抗唐肃宗之意,于是借口有病,偷偷离开江陵,投奔唐肃宗。肃宗任命高适为节度使,率兵平定永王之乱。

李璘兵败被杀,李白也因此“附逆”下狱,命在旦夕。知道友人身处危难,高适极力营救,加之名臣郭子仪以身家性命为李白担保,最终使“诗仙”免除一死。流放路上的李白正好走到白帝城,得知消息后,兴奋地写下名作《早发白帝城》。

关于高适是否出手相救李白一事,大部分学者认为,高适选择了沉默。孙建也认同这一点。他说,史书上没有高适营救李白的记载,这也符合高适的人生理想和追求,他的诗和远方在庙堂之上。而讨伐永王一战更是展现了他超前的政治谋略和出色的军事才干,从这个角度讲,他是一个政治家,而诗歌的才华只是政治的需要。

在诗歌的领域,李白是“谪仙人”,但在政治舞台上,李白却和高适形成了鲜明对比。历史已成尘埃,无论高适作何选择,相信都有特定历史条件下的无奈和抉择,因为诗性和政治,本来就是两种秉性。但这并不妨碍他作为边塞诗人的辉煌,以及和他同时代伟大的诗人朋友圈。

诗在,中华文明就在

影院里,当耳熟能详的诗歌被配音演员激情澎湃地吟诵时,太多的观影者随之热血沸腾,继而加入吟诵的洪流。一幅幅盛世景象在喷薄而出的诗歌中尽情绽放。世人读到了曾经盛唐的模样、长安的模样、中国的模样。

孙建说,诗歌是中华文化的重要组成部分。只要诗在,中华文明就在。而盛唐长安,就是中国人的诗和远方。在政治、经济空前繁荣发展的时代,中华民族呈现出健康旺盛的生命力。正是由于这些历史条件和社会实践,孕育了唐诗特有的时代精神。

千百年来,人们的穿衣打扮变了,交通工具变了,社会制度变了,唯一不变的,是内心的情感。这些情感记录在唐诗里,一代代流传至今。《长春日报》副刊编辑易玲观看《长安三万里》后,写道:“唐诗是中国人的集体记忆……胡天飞雪、长江运河、鹏举鹤舞、芦荻水草、亭台楼阁、花前月下,等等,这些是中国人才懂的诗词意象”。

学习、品味包括唐诗在内的优秀诗歌作品,于我们当代人又有哪些意义?孙建有些激动地说,诗歌可以使人心灵不死。因为诗歌是一种情感的、审美的艺术,它源于我们的心灵,又反过来滋润我们的心灵。而唐诗,是我们中华优秀传统文化的瑰宝,是诗歌文化的最高峰,它的生生不息与经久传唱,给华夏子孙烙下了共同的文化记忆。

继承创新打造沧州文化名片

电影的最后一幕,高适策马离去,仆童问他:中丞,长安还在吗?

高适说:只要诗在,长安就会在。

诗在,黄鹤楼就在。诗在,长安就在。这些看似毫无生命力的历史遗迹,因为有了诗歌,有了文化的注入,就有了灵魂,有了传承下去的生命密码。孙建说,沧州三大名楼复建,也有其中之义。亭台楼阁在烟波浩渺的历史长河中也许会灰飞烟灭,但只要楼上的诗句在、文章在、名人的遗迹在,文化传承就不会断流。

近几年,沧州在对待历史名人和名人文化挖掘上也在默默做着努力。如近期盐山县政协就推出了一套历史文化丛书,其中诗人高适、医家张锡纯位列其中。孙云英感慨地说,沧州是一座历史名城,我们后人只有珍视地方优秀传统文化,客观对待、辨证传承,才能在继承传统、提高水准、建设城市上有所作为。

“发展地方经济离不开文化自信,失去文化自信,离开优秀文化传承,经济建设和发展就成为无源之水、无本之木。挖掘地方优秀传统文化、塑造历代名人品牌,不盲目自大、也不妄自菲薄,在传承中发展,在发展中传承,才能成长出真正的文化自信。这条路上,沧州任重而道远。”孙建说。