本报记者 邢 程

在运河区公园街道明珠社区,60岁以上老年人占据了社区总人口的40%以上,其中还不乏独居的高龄老人。

但让人欣慰的是,这里很多高龄老人即便平日里没有子女的陪伴,他们也不缺少倾诉聊天的对象。这一切,都源自这里的一个爱心社会组织——倾听员团队。

如今,这个团队的成员已经发展到25人,他们用心倾听老人的故事,用爱和付出为他们提供陪伴和情绪支持,为老人晚年提供了良好的安宁陪护和精神疗愈。

舒缓老人情绪,做到精神疗愈

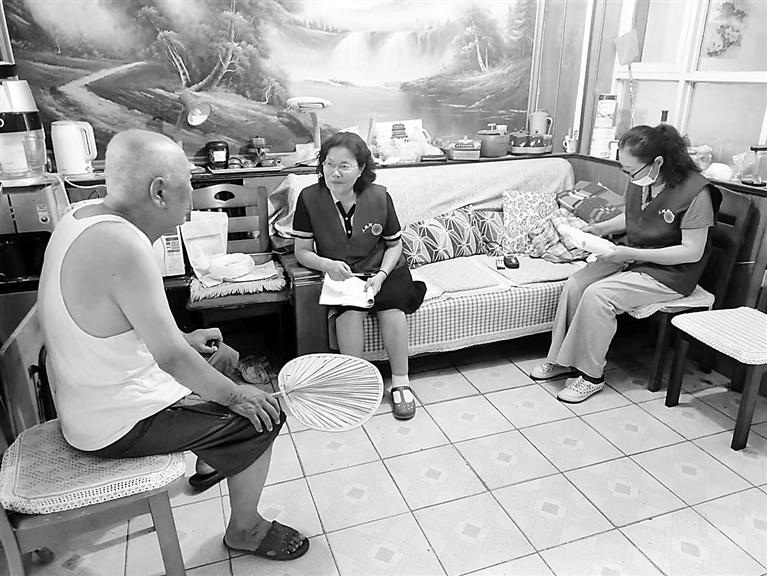

运河区公园街道明珠社区83岁的李女士,是社区志愿者走访后,确定的倾听陪伴对象。日前,倾听员曹淑丽等人敲开了李女士的家门,入户开展志愿倾听服务。虽然倾听员已提前和老人约定好拜访时间,可见到倾听员时,李女士还有些拘谨和排斥。

100多平方米的房子里,李女士长年独居,养了一条宠物狗做伴。

因为年轻时是梆子团的演员,李女士挺直的腰板很显气质,也略带高傲,显得不那么平易近人。曹淑丽看出了李女士的心思,主动打破僵局:“大姨,一看您就气质不凡,早些年您肯定做过演员吧?”快速找到聊天对象熟悉的“话题卡”,是倾听员必须掌握的聊天技巧。

听到这话,李女士慢慢打开了话匣子。从自小练武的艰辛,到在梆子团出演刀马旦的高光时刻,老人与倾听员们娓娓道来,容颜也慢慢舒展开来。而另一旁,倾听员时不时地点头回应、记录。

半个多小时过去了,当倾听员离开时,李女士热情地把他们送出门,并邀请他们有空再来,刚才还略显高冷的脸上尽是笑容与慈祥。

和李女士不同,社区84岁的庞先生特别健谈,他见倾听员到来很高兴,滔滔不绝说了近一个小时。倾听员看了看表,说道:“伯伯,我听说您象棋下得特别好,您喝口水,我陪您下会儿棋吧。”找到有效缓解老人疲劳的方法,是倾听员必备的能力之一。

2021年,沧州市民政局在运河区公园街道明珠社区设立我市首个社工站,曹淑丽是社工站的负责人,在这里,除了为老人提供义务家务帮助、义务送餐等生活服务外,她还带领25名倾听员义务为辖区80岁以上的老人提供倾听陪伴志愿服务。“心理咨询师和倾听员不同的地方,就在于心理咨询师把别人当病人,而我们把他们当家人。每次引导他们张开嘴后,我们就只充当一面镜子,不对聊天对象的话作评判,主要是通过倾听,让老人找到一个自洽的情绪输出口,帮他们舒缓情绪,做到心理疏导。”

前些年,曹淑丽在助老公益项目上了解到精神陪伴的重要性,于是带领5名社工一起学习专业知识,并成为了我市第一批持证上岗的专业倾听员。近两年,在她的带领下,一批又一批志愿者考取了倾听员资格证书,他们结伴在社区,义务为老人做倾听陪伴志愿服务。她说,他们要通过倾听陪伴志愿服务,进一步激发出老人对生活的激情与热爱。

倾听是认可,也是接纳

“倾听员要用心、用爱去倾听。倾听陪伴不是我们想象的那样简单,需要正确的理念、流程、方法和技巧,包括和老人目光对视的距离都有专业要求。”58岁的志愿者刘桂芹做了10余年的公益服务,去年,她考取了中级倾听员资格证。她说:“和之前拿着米面油上门慰问不同,有了更专业的知识,让我更加了解老人的需求。”

刘桂芹分享了一个她的故事。她的母亲是个勤快人,跟她一起居住时,总爱帮着干家务。但母亲患有白内障,视力不好,每次经母亲手洗的碗、择的菜难免还会不干净。刘桂芹也不点破,每次还会一如既往地夸赞母亲,感谢老人为家里的付出,但背地里经常拿着洗不干净的碗和菜再洗一遍。一年冬天,母亲闲得无聊,刘桂芹便买回了25公斤花生,“骗”她剥一斤花生能挣1.2元工费,过年时母亲“挣”了10多元,可把老人高兴坏了。

刘桂芹说,现在高龄老人的困扰主要分为两种:一种是孤独,很多疾病的产生都因孤独引起。另一种是焦虑,觉得老了不能给儿女作贡献了,是家人的累赘,即使是生病难受也强忍着不说,怕麻烦子女。

“不管是哪种情况,老人都可能因为情绪波动做出一些让儿女不理解甚至过激的行为。”刘桂芹说,每当这时,子女们或是抱怨,与老人针锋相对,或是选择默不作声,只要“爹妈高兴就好”,很少有人愿意坐下来,与老人真诚地交流,耐心倾听老人内心真实的感受。

“事物没有对错,只是看它的角度不同罢了。”刘桂芹说,“为人子女,赡养父母责无旁贷。但让老人安度晚年,除了物质上的给予,我们还应注意精神的陪伴。人到晚年,他们更需要的是子女的理解、认可和尊重。只有这样,老人们才能无惧迟暮,重燃生活信心,积极面对生活。”

倾听是爱,也是被爱

两年前,赵百合加入到倾听员团队,并在去年考取了中级社工师资格证。她的加入,源于父亲患有阿尔兹海默症。父亲的这个病困扰了她很久。“父亲退休后不愿意与外界接触,患病后开始打人、骂人,我让他按时吃药,他不接受。怕他走丢,我不让他出门,他就天天闹情绪。因为他意识不到自己得病了,我照顾得越多,挨的数落就越多。”回忆起之前那段艰难的日子,赵清华说,当时自己几乎快要崩溃了。

与曹淑丽相识后,赵百合跟着倾听员一起为社区老人送饭、听老人讲故事、学习倾听员专业知识,她的心结好像突然打开了。她开始反思自己:每天对父亲的陪伴是不是“无效陪伴”?对父亲的“孝敬”“为你好”是否合理?……在倾听的过程中,她明白关爱老人不止于身,更重要的是心和智。

从此,她改变了对父亲的态度,不再把父亲当作病人,顺着他的思路走,也和他敞开心扉。父亲爱啰嗦,她就耐心听他把讲了N遍的老理儿老事儿再讲一遍。听从父亲的意愿,赵百合把父亲安顿到养老院,常去探望,却意外地发现父亲的病情越来越轻。父亲和朋友们聊天时,一点也不像是位患有阿尔兹海默症的病人。赵百合自己也从快要抑郁的边缘被拉了回来。

“其实倾听是爱,也是被爱。倾听陪伴,到底谁陪谁?这个关系就是彼和此的关系。倾听陪伴到最后会发现,我们陪伴的、倾听的、关怀的也是自己,自己的心灵会得到回归和提升。所以我特别感谢倾听陪伴团队。”赵百合说,倾听可以让自己真正静下来,在陪伴老人的过程中,也治愈了自己。

“倾听陪伴是助老服务的重要组成部分,也是一项互利互惠的大工程。”曹淑丽说,“未来,我们打算延展倾听服务,为离得远的老人开展电话倾听、网络倾听服务,同时发动全民倾听陪伴助老工程,这会是个更大、更广、更包容的平台。”