1981年,爱好文学的农民诗人余守春在泊头尹圈村创办了“朝花诗社”,朴实的文字、真挚的情感,引起了社会广泛关注,时任省委书记曾给诗社写信并接见了他。中央人民广播电台通过38种语言向世界各国介绍这一民间文学组织。

一时间,文学社在泊头如雨后春笋般破土而出,一大批青年走上了文学创作的道路。他们记录生活,抒写青春和理想,质朴的文字里展示着这片土地所孕育的一个个鲜活的灵魂。

岁月流逝,诗社已经慢慢淡出了大众视野,但那份激情仍令人心潮澎湃。近日,记者采访了当年诗社的代表人物,听他们讲述40多年前文学青年的“诗与远方”。

芬芳沃野孕育诗心

说起泊头文学社的代表人物,就不得不提余守春。当年,他在自家三间土坯房创办“朝花诗社”,成了无数文学青年梦想开始的地方。

泊头市文庙镇尹圈村——一个三面临水、果林密布的村落,余守春是这里土生土长的农民。1982年4月,刚刚20岁出头、担任公社团委副书记的他,辞职不干了。他的心里装着一个文学梦,这个梦儿时便已种下。

余守春的父母都会唱民歌,尤其是父亲,有一套现编现唱的功夫。村里有什么喜事,他往那一站,出口成曲。余守春曾整理出一大本父亲的唱词,可父亲一字不识——8岁当长工,12岁扛活、挑水,1939年加入中国共产党,担任过农委会主任、大刀队队长……父亲的爱好熏陶了他,父亲的经历启迪了他。

读中学时,余守春在日记上写到:“运河的水,驮着我的欢乐漂着我的愁……”语文老师说:“这是诗!”大概就是那时,诗歌像一粒种子,在余守春的心里生根发芽。1981年1月,他的诗歌入选《河北文学》,8月又敲开了《诗刊》的大门……

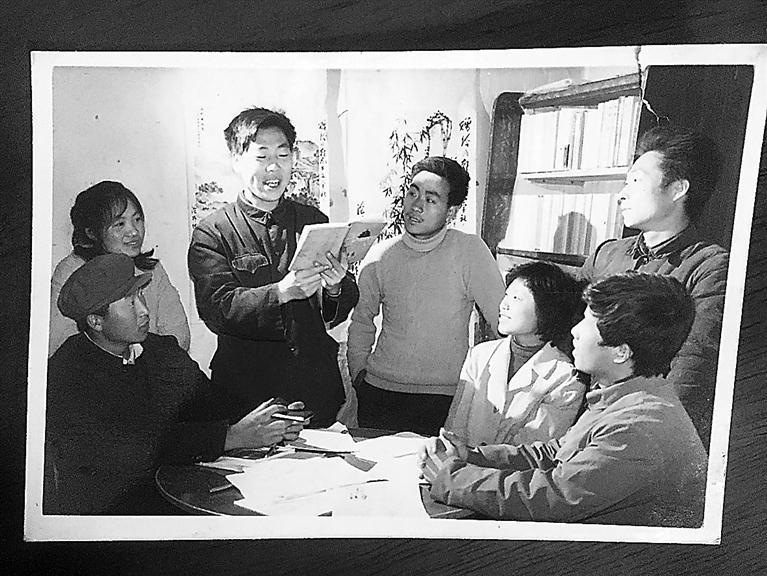

余守春在刊物上发表作品后,慕名来找他的年轻人不少。接触中他发现,广大农民的物质生活水平普遍提高,也有了精神生活的需要。1982年7月4日,10多名青年汇聚在余守春家的土屋里,成立了朝花农村青年业余文学小组,余守春任组长。

“我们也许永远做不了诗人、作家,但一定要做一个新型的农民,做一个正直、有责任感、有较高情趣、热爱生活的好青年……”余守春说,大家制定了“组员守则”。从此,他们每个月相聚一次,交流创作、读书的体会。有时,他还为大家讲授文学创作和其他社会科学的知识,制定下个月的读书、创作计划。然后,将大家的作品出版在他们自编的《朝花》双月刊上。

他们的眼里闪烁着文学的光芒,白天围着庄稼转,晚上沉浸在自己的天地,抒写心中的诗和远方。

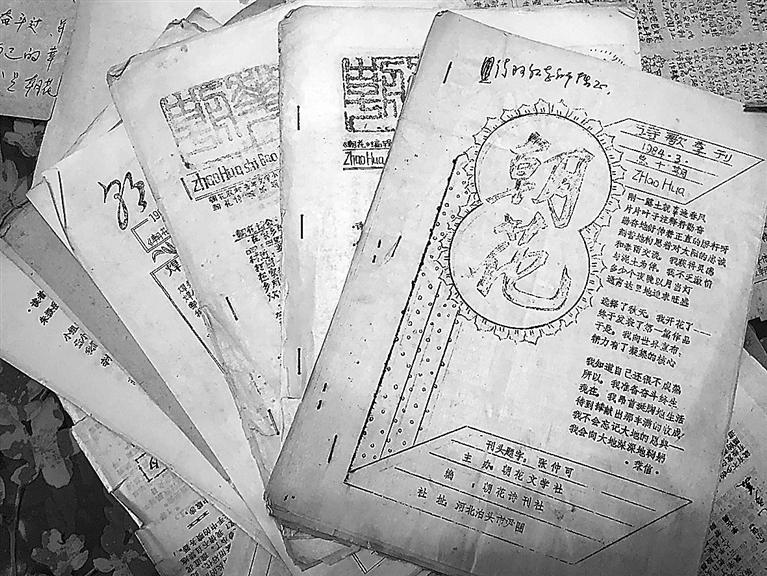

时至今日,余守春永远也忘不了那个黎明——1982年10月24日,他和文友捧着刻了一个星期、印了一个通宵的《朝花》创刊号,一路又蹦又跳,难掩激动之情。

当时,文学社社员的创作热情高涨,几年时间,就写出了500多首诗,40多篇小说、散文、评论,读书笔记、生活札记1万余篇,很多作品被刊发在《诗刊》《星星》等知名文学刊物上。

余守春更是一头扎进了诗歌的土壤,不管是在地里干活,还是和家人吃饭,只要灵感闪现,他就会立即投入创作。1983年,《无名文学》刊发了他的一组诗,就是在夜里浇地时写的:“如果人生是一棵大树,知识是它的叶子,果实是它的价值,每一个钟头则都像是一朵花。”风云雨雪、四季轮回,大自然的一切,都是他创作的源泉。

从乡间走向全国

随着越来越多社员的文学作品在各大报纸杂志上发表,《朝花》也在全国引起了反响。1984年9月,中央人民广播电台和国际广播电台记者来到尹圈村采访,建议小组改名为“朝花文学社”,后来改名“朝花诗社”。不久,电台通过38种语言向世界各国介绍了这一民间文学组织。田野中生长的“朝花诗社”,一时间引起了全国关注。

那些或鲜活或深邃的文字流淌出的情感,如此动人且令人难以忘怀,也吸引了越来越多的文学青年加入。社员从最初的12人扩展到本地27人、外地若干人,“朝花诗社”分社更是多达130多个,遍布全国。而公刘、刘小放、李子等文坛响当当的作家,都曾当过诗社的顾问。

《朝花》有了名气后,全国各地农村青年的来稿、来信雪片般飞来,余守春从一封封来信、来稿中读出了千千万万农村文学青年的激情和对新生活的呼唤,他真切地感到一个充满生机和希望的诗歌时代到来了。

1984年,朝花文学社被沧州地委命名为“建功立业”模范单位;1985年,被团中央命名为“全国新长征突击队”;1988年,被收入《世界著名文学社团名录》……

1984年,时任中共河北省委第一书记的高扬亲自写信:“一小群想做诗人的农村男女青年逐渐赢得了一点声名,这自然是十分可喜的事情——是前所未有的新现象……”他还接见了余守春,鼓励他创作更多、更好的文学作品。

回望20世纪80年代那段激情燃烧的岁月,余守春说,那时的诗歌创作有着鲜明的时代特色:“热血伴真情,纯粹加天真,对社会有一种可贵的责任感和使命感。”他们用诗歌和其他文学作品,丰富细致地展现了中国乡野巨大而深刻的变化,他们既是时代的书写者,也是被书写者。

许多人的命运因此改变

余守春像一团火焰,既温暖着大家,又点燃了每一位创作者的激情。

在朝花诗社的影响下,泊头的文学社团如雨后春笋般破土而出,影响较大的也有十几个,如齐桥镇绿韵文学社、富镇富春文学社、四营乡萌芽文学社等。这些文学社拥有社员400多名,分布在各个行业,都是业余文艺创作的爱好者,在全国各级报刊上发表了很多作品。

知名作家李子曾撰文回忆当年的文学盛况,他比喻为“一花绽放,百花盛开”。

刚刚退休的王义,曾担任泊头市第二中学校长。当年,他在学校创办了《春华》《秋实》两个文学校刊,刊发学生和老师的作品,有很大的影响力。

“阅读开阔人的视野,写作熏陶人的精神。因为有了文学,有了创作,人的内心是丰盈、安静的,这何尝不是一种幸福?”在这种想法的指引下,他挖掘学生和老师们的文学潜力,培养他们的创作热情,校刊半个月出版一期,深受学生和老师欢迎。

一篇篇朴实动人的文字背后,是一个个鲜活而有趣的灵魂,那些文字从他们的心灵流淌而出,诉说着内心的情感。

“有的学生看到自己的作品发表,备受鼓舞,因此爱上了阅读和写作。”王义说,可以说,那个时代造就了一批文学青年。

57岁的张洪昌至今记得那个火热又激情澎湃的年代。在当年文学热潮的影响下,他喜欢上了文字,进而影响了人生的每一步。不得不说,这影响里有余守春的功劳。

20世纪七八十年代的农村,书对人们来说是奢侈的,即使不认识几个字,大家也渴望通过读书去了解外面的世界。上学时,同学们知道张洪昌喜欢阅读、爱好写作,就推荐他去尹圈村的“朝花诗社”。后来,他便来到了那里,来到了余守春的家。那时,他还不到18岁。

余守春讲四大名著,讲中国文学史,引经据典、读诗诵词,有时在家里,有时在梨树下、庄稼地,那些动人心弦的文字,一下子为张洪昌打开了一扇窗,给了他一双看世界的“眼睛”。听着听着,一会儿哭了,一会儿笑了,他被文学的魅力所折服。从此,他一有空闲就去余守春家里听课,和大家一起交流。有时一待就是一天,中午就在余守春家里吃饭。一个个炽热的目光,透露着他们对知识、对文学的渴望,而他们大多都来自附近的村庄。

对于张洪昌来说,那里就是梦想开始的地方。如今回想,历历在目。因为有一定文字功底,他一直从事文字工作,也从乡间走到了城市。

当年,四面八方的年轻人来到这里,又从这里走向全国各地。有的从农村走到了城市,命运因读书而改变;有的孜孜求学,出版了多部著作;有的虽没有从事文字工作,但依然坚持写作,写生活、写人生。当年的文学社,带给大家的不仅是书页上的文字,还有那些文字迸发出来持久激荡人心的温暖而又坚定的力量。