安徽黄山90岁抗美援朝老兵齐家义有个心愿:把珍藏了70年的老战友刘竹林烈士的照片,送还烈士后人手中。种种原因,这一心愿一直没有实现。

安徽广播电视台记者马继强在采访中了解此事后,决定帮助老人完成心愿。在黄山市退役军人事务局的帮助下,多番寻访后,终于找到了刘竹林烈士的家乡海兴及其后人。

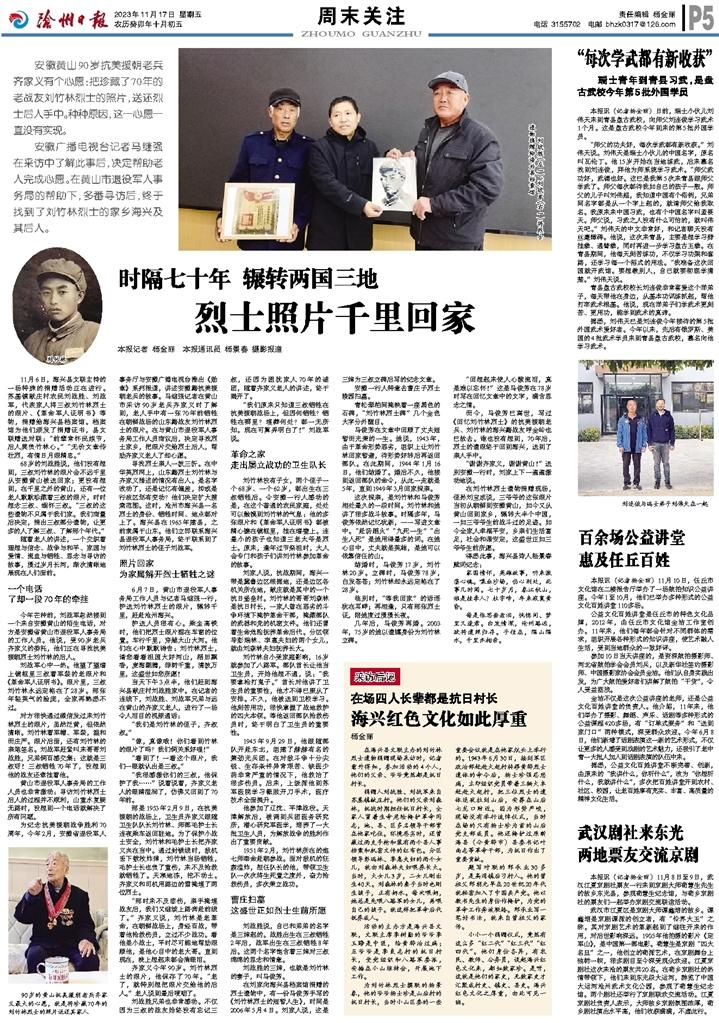

11月6日,海兴县文联主持的一场特殊的捐赠活动正在进行。苏基镇献庄村农民刘战胜、刘战军,代表家人将三叔刘竹林烈士的照片、《革命军人证明书》等物,捐赠给海兴县档案馆。档案馆为他们颁发了捐赠证书,县文联赠送对联:“前辈常怀民族节,后人莫负竹林心。”“无价文章传壮烈,有情日月照精忠。”

68岁的刘战胜说,他们没有想到,三叔刘竹林的照片会不远千里从安徽黄山被送回家;更没有想到,在千里之外的黄山,还有一位老人默默珍藏着三叔的照片,时时想念三叔、缅怀三叔。“三叔的这些遗物不只属于我们家。我们商量后决定,捐出三叔部分遗物,让更多的人了解三叔、了解那个年代。”

随着老人的讲述,一个交织着理想与信念、战争与和平、家国与爱情、流血与牺牲、思念与寻访的故事,漫过岁月长河,渐次清晰地展现在人们面前。

一个电话

了却一段70年的牵挂

今年芒种前,刘战军忽然接到一个来自安徽黄山的陌生电话,对方是安徽省黄山市退役军人事务局的工作人员。他说,受90岁老兵齐家义的委托,他们正在寻找抗美援朝烈士刘竹林的后人。

刘战军心中一热。他望了望墙上镜框里三叔着军装的老照片和《革命军人证明书》。照片里,三叔刘竹林永远定格在了28岁。那张年轻英气的脸庞,全家再熟悉不过。

对方很快通过微信发过来刘竹林烈士的照片,虽然泛黄,但依然清晰。刘竹林着军帽、军装,温和而庄严。照片后面,还有刘竹林的亲笔签名。刘战军赶紧叫来哥哥刘战胜,兄弟俩百感交集:这就是三叔呀!三叔牺牲70年了,没想到他的战友还牵挂着他。

黄山市退役军人事务局的工作人员也非常激动:寻访刘竹林烈士后人的过程并不顺利,山重水复疑无路时,没想到一个电话就解决了所有问题。

为纪念抗美援朝战争胜利70周年,今年2月,安徽省退役军人事务厅与安徽广播电视台推出《勋章》系列报道,讲述安徽籍抗美援朝老兵的故事。马继强记者在黄山市采访90岁老兵齐家义时了解到,老人手中有一张70年前牺牲在朝鲜战场的山东籍战友刘竹林烈士的照片。在与黄山市退役军人事务局工作人员商议后,决定寻找烈士家乡,把照片交给烈士后人,帮助齐家义老人了却心愿。

寻找烈士亲人一波三折。在中华英烈网上,山东籍烈士刘竹林与齐家义描述的情况有出入。是名字改动了,还是记忆有偏差,抑或是行政区划有变动?他们决定扩大搜索范围。这时,沧州市海兴县一名烈士的身份、牺牲时间、地点都对上了。海兴县在1965年建县,之前隶属于山东。他们立即联系海兴县退役军人事务局,终于联系到了刘竹林烈士的侄子刘战军。

照片回家

为家属解开烈士牺牲之谜

6月7日,黄山市退役军人事务局工作人员与记者马继强一行,护送刘竹林烈士的照片,辗转千里,赶赴沧州海兴。

护送人员很有心。乘坐高铁时,他们把烈士照片摆在车窗的位置。车行千里,穿越大山大河。他们在心中默默祷告:刘竹林烈士,请您看看祖国大好河山,稻田飘香,麦海翻腾,绿树千重,清波万里,这盛世如您所愿!

当天下午3点半,他们赶到海兴县献庄村刘战胜家中。在记者的连线下,刘战胜、刘战军兄弟与远在黄山的齐家义老人,进行了一场令人泪目的视频通话:

“我们是刘竹林的侄子,齐叔叔。”

“像,真像哦!你们看到竹林的照片了吗?我们俩关系好哩!”

“看到了!一看这个照片,我们一眼就认出是三叔。”

“我很感激你们的三叔,他保护了我……”说着说着,齐家义老人的眼睛湿润了,仿佛又回到了70年前。

那是1953年2月9日,在抗美援朝的战场上,卫生员齐家义跟随卫生队队长刘竹林、师部毛护士长连夜乘车返回驻地。为了保护小战士安全,刘竹林和毛护士长把齐家义夹在当中。通过封锁线时,敌机丢下数枚炸弹,刘竹林当场牺牲,毛护士长也负了重伤,来不及抢救就牺牲了。天寒地冻,挖不动土。齐家义和司机用路边的雪掩埋了两位烈士。

“那时来不及悲伤,亲手掩埋战友后,我们又继续上路奔赴前线了。”齐家义说,刘竹林是老革命,在朝鲜战场上,身经百战,带着他抢救伤员,立过不少战功。看他是小战士,平时尽可能地帮助照顾他,是他心目中的老大哥。直到现在,晚上想起来都会淌眼泪。

齐家义今年90岁。刘竹林烈士的照片,他保存了70年。“老了,就特别想把照片交给他的后人。”老人说到最后哽咽了。

刘战胜兄弟也非常感动。不仅因为三叔的战友始终没有忘记三叔,还因为困扰家人70年的谜团,随着齐家义老人的讲述,终于揭开了。

“我们原来只知道三叔牺牲在抗美援朝战场上,但因何牺牲?牺牲在哪里?埋葬何处?都一无所知。现在可算弄明白了!”刘战军说。

革命之家

走出屡立战功的卫生队长

刘竹林没有子女,两个侄子一个68岁、一个62岁,都出生在三叔牺牲后。令安徽一行人感动的是,在这个普通的农民家庭,处处可以触摸到刘竹林的气息:他的多张照片和《革命军人证明书》都被精心镶在镜框里,挂在墙壁上。连最小的孩子也知道三老太爷是烈士。原来,逢年过节祭祖时,大人会专门和孩子们讲刘竹林参加革命的故事。

刘家人说,抗战期间,海兴一带是冀鲁边区根据地,还是边区各机关所在地,献庄就是其中的一个抗日堡垒村。刘竹林的哥哥刘森林是抗日村长,一家人曾在恶劣的斗争环境下掩护革命干部,掩藏部队的武器和党的机密文件。他们还冒着生命危险抚养革命后代。分区领导彭瑞林、李惠夫妇的两个女儿,就由刘森林夫妇抚养长大。

刘竹林自小受家庭影响,16岁就参加了八路军。部队首长让他当卫生员,开始他想不通,说:“我要拿枪打鬼子。”首长对他讲了卫生员的重要性,他才不得已服从了安排。不久,他被送到卫校学习。他刻苦用功,很快掌握了战地救护的四大本领。等他返回部队抢救伤员时,终于明白了卫生员的重要性。

1945年9月29日,他跟随部队开赴东北,组建了赫赫有名的萧劲光兵团。在对敌斗争十分尖锐、生存条件异常艰苦、缺医少药非常严重的情况下,他救治了很多伤员。后来,上级派他到苏军医院学习截肢开刀手术,医疗技术全面提升。

他参加了辽沈、平津战役。天津解放后,被调到兵团医务研究所,潜心研究军医学,培养了一大批卫生人员,为解放战争的胜利作出了重要贡献。

1951年2月,刘竹林所在的炮七师奉命赴朝参战。面对敌机的狂轰滥炸,担任队长的他,带领卫生队一次次将生死置之度外,奋力抢救伤员,多次荣立战功。

曹庄扫墓

这盛世正如烈士生前所愿

刘战胜说,自己和弟弟的名字是三婶起的。战胜出生在三叔牺牲2年后,战军出生在三叔牺牲8年后。这两个名字饱含着三婶对三叔绵绵的思念和情意。

刘战胜的三婶,也就是刘竹林的妻子,叫马俊芳。

在刘家向海兴县档案馆捐赠的烈士遗物中,有一份马俊芳手写的《刘竹林烈士的短暂人生》,时间是2006年5月4日。刘家人说,这是三婶为三叔立碑后写的纪念文章。

安徽一行人特意去曹庄子烈士陵园扫墓。

青松翠柏间掩映着一座黑色的石碑,“刘竹林烈士碑”几个金色大字分外醒目。

马俊芳在文章中回顾了丈夫短暂而光荣的一生。她说,1943年,由于革命形势恶劣,组织上让刘竹林回家暂避,待形势好转后再返回部队。在此期间,1944年1月16日,他们结婚了。婚后不久,他接到返回部队的命令,从此一走就是5年,直到1949年3月回家探亲。

这次探亲,是刘竹林和马俊芳相处最久的一段时间。刘竹林和她讲了很多战斗故事。时隔多年,马俊芳依然记忆犹新,一一写进文章中。“赴汤蹈火”“九死一生”“出生入死”是她用得最多的词。在她心目中,丈夫就是英雄,是她可以依靠信任的山。

结婚时,马俊芳17岁,刘竹林20岁。立碑时,马俊芳78岁,白发苍苍;刘竹林却永远定格在了28岁。

临别时,“等我回家”的话语犹在耳畔;再相逢,只有那张烈士证,陪她度过漫漫长夜。

几年后,马俊芳再婚。2003年,75岁的她以遗孀身份为刘竹林立碑。

“回想起来使人心酸流泪,真是难以忘怀!”这是马俊芳在78岁时写在回忆文章中的文字,满含思念之情。

而今,马俊芳已离世,写过《回忆刘竹林烈士》的抗美援朝老兵、刘竹林的海兴籍战友呼金岭也已故去。谁也没有想到,70年后,烈士的遗照终于回到海兴,送到了亲人手中。

“谢谢齐家义,谢谢黄山!”送别安徽一行时,刘家上下一遍遍激动地说。

在刘竹林烈士遗物捐赠现场,侄孙刘宝成说,三爷爷的这张照片当初从朝鲜到安徽黄山,如今又从黄山回到家乡,辗转大半个中国,一如三爷爷生前战斗过的足迹。如今全家人幸福平安,乡亲们生活富足,社会和谐安定,这盛世正如三爷爷生前所愿。

得悉此事,海兴县诗人杨景春赋词纪念:

家国情怀,英雄故事,听来激荡心魂。喋血沙场,伤心别处,此事几时闻。七十岁月,春江秋山,谁是挂牵人?杜宇啼,年来寂寞黄昏。

每是怅思垂老泪,恍惚间、梦里又逢君。白发情深,沧州路远,欲将遗照归存。子侄在,隔山隔水,千里亦相亲。