本报记者 杨静然

路通了,村绿了,流转后的土地盘活了,老百姓的钱袋子鼓了……

秦一村变了,一个曾经脏乱不堪、出行困难的穷村,现在成了远近闻名的先进村、美丽乡村。

乡亲们说,村里能有今天,多亏了村党支部书记、村委会主任彭炳涛——为了百姓,他放弃丰厚收入,回到家乡;为了修路,他不畏艰难,毅然担责;土地流转,他自担损失,尽心尽力……20年如一日,彭炳涛凭着一股拼劲、闯劲和韧劲,让穷村旧貌换新颜,带领村民走上了富裕路、幸福路。

“让乡亲们过上好日子,是我最大的期盼。”他这样带着乡亲们一路走来,走出昔日的贫穷落后,走进如今的和谐美丽。

村里来了带头人

那是2002年,彭炳涛的事业正蒸蒸日上,他凭借努力实现了从一名普通工人到企业当家人的变身,收入丰厚、生活稳定。可这时,村里的老党员找到了他。

当时,秦一村是当地有名的“问题村”:环境脏乱差,村民纠纷多、收入低,500多口人的村子就靠着1000多亩土地生活,日子过得紧巴巴。

“咱们村的情况你清楚,你年轻有干劲,又见多识广,肯定能把村建设好。”找上门来的老党员,开门见山说明来意。

其实,老党员找彭炳涛不无缘由——他从小就踏实,做事谨慎认真,是个稳重的人。高中毕业后,彭炳涛一边在外打工,一边坚持学习,通过自学考试,拿到了专科文凭。这些都被村里人看在眼里,早在几年前,他就被推荐为村党支部委员。

一边是老党员的殷切期盼,一边是村里令人头疼的现实,面对抉择,彭炳涛毅然放弃丰厚的收入,回到了生他养他的秦一村,并暗下决心:一定要在这片土地上,为百姓们闯出一条路来。

上任后,彭炳涛做的第一件事就是抓党建:每周一次班子学习交流会、每周一次党员学习、每两周讲一次党课……他想方设法让领导班子和村民们拧成一股绳。

经过走访调查,他梳理出急需解决的三大问题:道路积水、乱倒垃圾、私搭乱建。

村里没钱,他就每天往县里跑,协调关系,争取资金;没人,他就领着亲戚朋友扛着铁锹自己干,经常忙到深夜。冬去春来,村内6500米的道路修通了,曾经一下雨就坑坑洼洼的土路变成了标准化街道;曾经私搭乱建的小房和柴火垛,变成了休闲广场;还铺管道、清沟渠、修路灯,栽下1000多棵树绿化村庄……在彭炳涛的努力下,秦一村变了模样:路通了、村绿了、人心齐了,他也走进了村民的心里。

“赔了算我的,挣钱是大家的”

秦一村曾是全县的典型村庄,集体经济红火一时。但20世纪90年代后期,油棉厂、卫生材料厂等10余家集体企业全部改制,资产没了,秦一村也衰落了。

如何避免重走老路,让村里经济得到发展、群众增收致富,一直是彭炳涛思考的问题。

当时,村中大面积土地已经处于闲置状态。彭炳涛跟村里老人一唠嗑才知,男劳力大多外出务工,村里只有留守的妇女、老人、儿童,人们每年只种一茬玉米,还要靠天吃饭。

怎么解决土地撂荒以及留守人员和低收入人群就业的问题?彭炳涛决定流转土地,让土地生金。

2012年,彭炳涛带着几名村民代表前往衡水饶阳、秦皇岛昌黎、山东平度等地考察取经,踏上了“求学路”。选产业、定方向,基于村民有种植经验,村班子集体商议,选定葡萄种植作为村里的致富项目。

彭炳涛把好消息带给了村民,又先后聘请了6位专家来村里讲授技术。听完了课,村民们都觉得种葡萄行,可就是没人敢投钱。

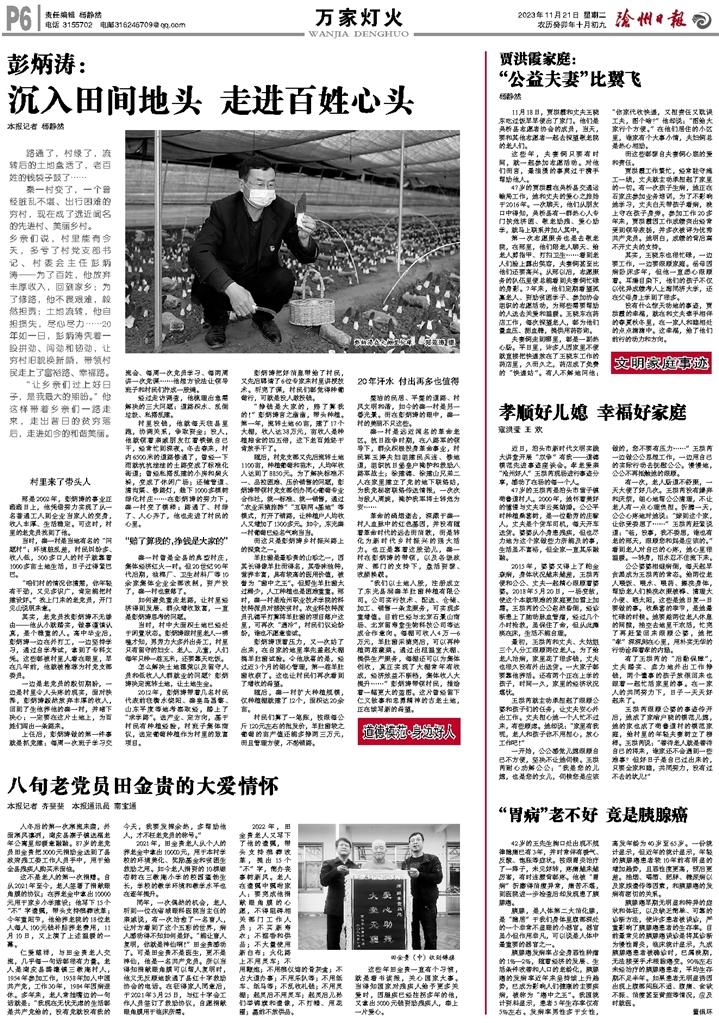

“挣钱是大家的,赔了算我的!”彭炳涛言之凿凿,带头种植。第一年,流转土地60亩,建了17个大棚,收入达38万元,亩收入是种植粮食的四五倍,这下老百姓终于肯放手干了。

随后,村党支部又先后流转土地1100亩,种植葡萄和苗木,人均年收入达到了8850元。为了解决标准不一、品控困难、压价销售的问题,彭炳涛带领村党支部创办同心葡萄专业合作社,统一标准、统一销售,通过“农业采摘旅游”“互联网+基地”等模式,打开了销路,让种植户人均收入又增加了1300多元。如今,东光秦一村葡萄已经名气响当当。

而这只是彭炳涛乡村振兴路上的探索之一。

羊肚菌是最珍贵的山珍之一,因其长得像羊肚而得名,其香味独特,营养丰富,具有较高的医用价值,被誉为“菌中之王”。但野生羊肚菌太过稀少,人工种植也是困难重重。那时,秦一村是沧州职业技术学院的科技特派员对接扶贫村。农业科技特派员孔德平打算将羊肚菌的项目落户这里,可再次“遇冷”,村民们议论纷纷,谁也不愿意尝试。

彭炳涛顶着压力,又一次站了出来,在自家的地里率先盖起大棚搞羊肚菌试验。令他欣喜的是,经过近3个月的细心管理,第一茬羊肚菌收获了。这也让村民们再次看到了增收的希望。

随后,秦一村扩大种植规模,仅种植棚就建了12个,面积达20余亩。

村民们算了一笔账,按照每公斤120元左右的批发价,羊肚菌较之葡萄的亩产值还能多挣两三万元,而且管理方便,不愁销路。

20年汗水 付出再多也值得

整洁的民居、平整的道路、村风文明和谐,如今的秦一村是另一番光景。而在彭炳涛的眼中,秦一村的美丽不只这些。

秦一村是远近闻名的革命老区。抗日战争时期,在八路军的领导下,群众积极投身革命事业,村民郭玉婷夫妇组建民兵连、修地道,组织抗日堡垒户掩护和救助八路军战士;徐建德、徐建山兄弟二人在家里建立了党的地下联络站,为我党秘密联络传送情报,一次次与敌人周旋,掩护我军将士转危为安……

革命的硝烟逝去,深藏于秦一村人血脉中的红色基因,并没有随着革命时代的远去而消散,而是转化为新时代乡村振兴的强大活力。也正是靠着这股劲儿,秦一村在彭炳涛的带领,以及各级政府、部门的支持下,盘活资源、改颜换貌。

“我们以土地入股,注册成立了东光县润秦羊肚菌种植有限公司。公司实行技术、配送、仓储、加工、销售一条龙服务,可实现多重增值。目前已经与北京石景山商场、北京留寿堂生物科技公司等达成合作意向。每棚可收入4万—6万元,羊肚菌采摘完后,可以再种植两茬蔬菜。通过出租温室大棚、提供生产服务,每棚还可以为集体创收,真正实现了大棚常年有收成,经济效益不断档,集体收入大提升……”彭炳涛带领村民,描绘着一幅更大的蓝图。这片曾经留下仁义故事和忠勇精神的古老土地,正在续写新的希望。