沧州城区运河边原来有个渡口叫南关口,如今这里的标志性建筑是百狮园。如果向前推100多年,这里的标志性建筑非洋楼建筑群——博施医院莫属。而今,在博施医院旧址,博施博物馆静静呈现在运河畔。

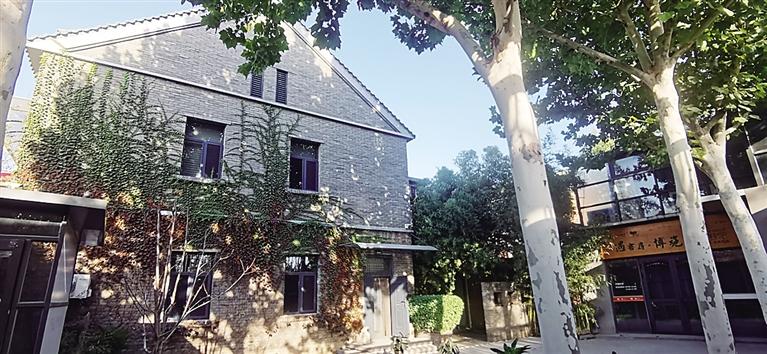

博物馆依仅存的博施医院1号楼而建,空间不大,布局精巧,步步堪称风景。采访时正值初冬,走进院内,青竹郁郁,落叶纷纷,有一种空灵侘寂美。楼体青砖外皮,欧式风格,一侧墙面藤蔓覆墙,苍穹之下,如一位安详的老人,面对世事沧桑,波澜不惊。

且让我们看看这座博物馆的三大镇馆之宝。

洋楼

最大的镇馆之宝就是这座楼。

2012年,我市运河区市民滕凤华买下这栋楼时,它还是一栋不起眼的陈旧小楼。2016年,一个偶然的机会,她读到中心医院陈秀春译著的《英国医生和沧州博施医院》,惊讶地发现,这座斑斑驳驳、颇有岁月感的小楼,竟是一座百年建筑。这也让她从此多了一个身份:博施博物馆馆长,并开启了博施历史文化的研究之路。

这座小楼就是博施医院旧址,建于1898年。在此之前,英国医生路博施曾来沧义诊,后不幸去世。为了纪念他,其家族捐款并以他的名字命名建立了这座医院。博施医院为沧州带来了先进的西医技术,在百年风云中,经历摧毁、重建、再发展,见证着沧州医疗事业的发展。医院位于运河西岸南关口一带,占地70多亩,在院区南边,从东往西原有6座英国医生居住的洋楼。可惜的是,1978年,博施医院及5座洋楼先后被拆,只有临河的一号楼保存了下来。

了解到这座楼的前世今生,滕凤华夫妇决定在这里投资建一座与大运河、与沧州医学发展相关的博物馆。很多史料的获得并非一帆风顺。但有了这个馆,相关信息如川流汇海般涌来,短短几年,蔚然可观。

对待洋楼,他们就像对待刚出土的古瓷,小心翼翼拭去岁月风尘,还其本来面貌。原来,楼南院充塞着各种杂物,东院几乎成了垃圾场,这里一度是风尘满身的大杂院。改建修缮时,尽量做到与原建筑风格统一,保持固有格局,恢复原有风貌。她说:“我们修缮这座楼的原则是:收拾肌理,重塑腰身。让百年建筑重现生机。”

2021年1月28日,博施医院旧址成为第五批市级文物保护单位。如今,这里每天都面向社会免费开放,成了运河边的一道人文景观。

古碑

“千年运河 百年博施”展厅里,珍藏着一座石碑,这就是1903年重建博施医院纪念碑,是博物馆的另一镇馆之宝。

这是一座卧碑,一米多宽,半米多高,字迹漫漶斑驳,已很难辨认。幸好有朱拓的碑文印在旁边的展牌上,可以一窥碑意:“溯查医院之设,始于光绪己亥,告成由路君博施氏阖家倡捐巨资,创此善举……”

这是一座有着120年历史的石碑,是记录着沧州百年医学史的纪念碑。

博施医院创建不久即遭焚毁。1902年,路博施家人再次捐款,医院得以扩大重建。1903年,新建成的医院举行开业仪式,沧州主要官员莅临参加。

这座碑发现于博施医院旧址拆除期间。后来,石碑发现人孟繁文将此碑交给沧县医院。

沧县医院前身是1950年建立的沧县卫生院,1956年改称沧县医院。1958年,沧县政府买下博施医院给沧县医院使用。1959年11月,沧县医院正式迁至博施医院旧址。

去年早春,沧县医院把珍藏多年的石碑捐赠给博施博物馆,并在此设立了沧县医院医德医风教育基地。

百年石碑最终“回家”。

影像

博物馆的第三个镇馆之宝,就是百年来英国医生拍摄的珍贵照片。这些老照片记录着沧州的城市建筑、市井百态、运河风情以及沧州的民俗文化等。

会客厅内挂着6张老照片,每一张都满含运河风情。

前3张照片是英国医生潘尔德拍摄的。第一张摄于1896年,照片上,运河岸边,挂着桅杆的船只密密麻麻,一眼望不到边。第二张摄于1901年,聚焦于运河里挂帆而行的一条大船。照片上,大河无边,10多名水手有的张帆,有的奋力划桨,水手们还是清朝人打扮。第三张摄于1904年5月18日,一支牧师代表团乘船在运河沧州码头即将靠岸。

另外3张照片是英国医生梅介福拍摄的。一张是1930年运河上行驶的船只。另外一张是1930年运河岸边的纤夫。第三张拍于1932年冬,运河结冰,有的船冻在了河中,行人马车踏冰过河。

两位英国医生无意间为沧州留下了早年间的珍贵影像。这些影像,很大一部分与沧州段运河有关。从此,在研究博施历史之外,滕凤华和丈夫又开始把目光投向运河文化与百年沧州影像的研究。

“这张照片展示的是1903年博施医院重建后开业时的情景。现在博物馆的大门,就是仿照照片上的大门修建的。”滕凤华说。

今年6月底,夫妻俩从山东一收藏者手中重金购得一本梅介福(博施医院最后一任英国院长)的个人相册。二人如获至宝,开始了新一轮的研究。

他们因此而扩展出更多的研究主题:“博施医院为什么选址南关口”“20世纪30年代初罕见的河北沧州乡村影像”“胡荣卿,我们身边的林巧稚”“乐善园小学里的革命火种”“博施客栈里的秘密会议”……

在滕凤华勾画的蓝图里,未来,博物馆应该“一体两翼”三向发展:博施博物馆、中医药体验基地、沧州城区运河畔红色文化基地并驾齐驱,各有所长。

滕凤华说,丈夫喜欢研究文化,她全力支持,博施博物馆就这么一路走了下来。有过千辛万苦,更有过资金短缺时的咬牙坚持。10年间,看着这座小楼成了一座博物馆,好像看见自己的孩子在慢慢长大一样。她觉得,一切付出都值得。