如果生命是一首歌,那么爱就是最美的旋律。2023年,在我们这座城市,发生了太多温暖人心的故事。本期大运河文化论坛邀请赵永亮、臧俊英、代凌波、林如月四位嘉宾,以“爱是最温暖的力量”为主题,展开访谈。

他们用脚步丈量大运河,用心温暖孤困儿童,他们用自己的讲述让外地人为沧州点赞,用满满的激情传递家乡文化的温度。他们来自不同的行业,是最普通平凡的人,却给我们带来太多感动。他们没有什么豪言壮语,却用行动为文化作注,为城市赋能。在他们的影响和带动下,越来越多的人加入到了公益队伍,形成了爱的洪流。

主 办 沧州日报社文化名家工作室

总 策 划 张徽贞

本期策划 周红红 刘 伟

执 行 高海涛 魏焕光

摄 影 边志明 孙希旺

时 间 十二月二十四日上午

地 点 沧曲书舍

主持人

哈薇薇 《沧州日报》记者

嘉 宾

赵永亮 沧州孤困儿童帮扶志愿协会副会长

臧俊英 优秀民间河长

代凌波 沧州旅游协会导游分会副会长

林如月 沧州儒悦书院院长

始于奉献初心

走上公益之路

主持人:一路走来,各位嘉宾是如何与公益事业结缘的?

赵永亮:我爷爷就是一个热心人,村里谁家有困难,经常施以援手。到父亲这一辈,村里谁家有个红白事,也是经常帮忙操持,我加入公益事业受他们的影响。有的时候并不是别人需要我的帮助,其实更多的是一种自我需要。个人得到了成长,也感受到了快乐,所以越做越有劲。

代凌波:我父亲是天津知青,但我生在沧州、长在沧州,在运河边长大。小时候,父母经常和我聊沧州的历史,觉得其中的故事特别有意思,后来机缘巧合就从事了旅游行业。开始是带着沧州的朋友到外地去,当地导游都在介绍自己的家乡,我很羡慕,盼望着有一天沧州也能成为旅游城市,我可以在外地朋友面前自豪地介绍咱们沧州的人文历史、风土人情。

臧俊英:父母的房子就在运河大堤下,虽然他们已经80多岁了,但是平时只要看到河堤边有坑洼不平的地方,父亲都会垫平。他和母亲在河堤上遛弯儿时,看到垃圾也会捡起来,这些行为潜移默化地影响着我。随着大运河的开发和运河文化的宣传,我对大运河的爱越来越深。当得知沧州市民间河湖长行动中心招募民间河长的消息,我就迫不及待地报了名。

林如月:首先是喜欢传统文化。书院的名字叫“儒悦”,“悦”意为“心灵的兑现”。“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”我在传播传统文化这件事中是快乐的,不管是在清风楼搞传统文化研学基地,还是走进学校为孩子们拍摄成语故事短剧,都始终保持着“爱出者爱返,福往者福来”的初心,目的就是为孩子们根植一颗热爱传统文化、热爱家乡文化的种子。

微光成炬

照亮好人之城

主持人:沧州是好人之城,现在也正在创建全国文明城市。在如火如荼的创建过程中,各位是如何积极参与的?

赵永亮:今年8月,沧州成立孤困帮扶儿童志愿协会,我通过考试,正式成为66名志愿者中的一员。有数据显示,整个沧州区域的孤困儿童有3000多人,所以还需要更多有爱心的人加入这个公益组织。

最近刚刚接触了其中的一名孤困儿童,小昊(化名)今年上六年级,父母离异,与母亲生活,但母亲有精神方面的疾病,时而发作,只有姥姥可以投靠。因平时缺少亲人的关爱,他染上了小偷小摸的恶习,前段时间辍学了。看到一只脚已经踏入深渊的小昊,志愿者们忧心如焚。其中有位志愿者是开接送站的,就每天把孩子接到接送站,辅导学习、照顾生活,孩子的脸上渐渐有了笑容。通过给他读经典,教他如何做人,孩子有了明显变化,有了好吃的也总想着姥姥,看到孩子改变,我们也很欣慰。现在,小昊已经重返校园。

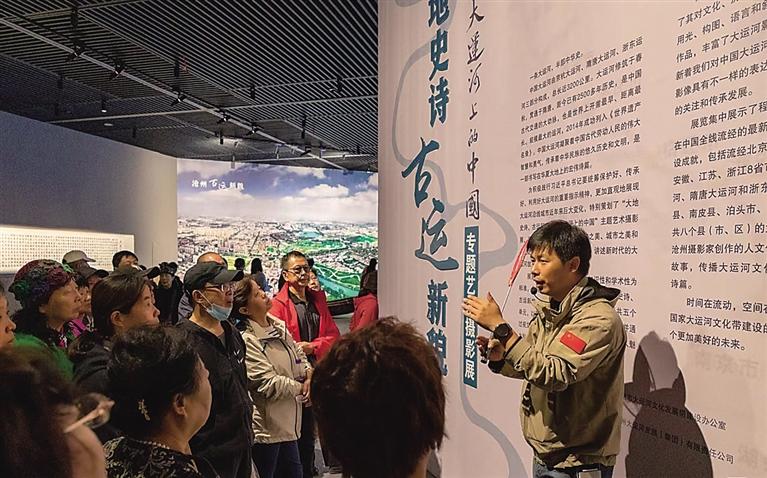

代凌波:今年我累计带了30多个沧州地接团,很多来沧州的客人都会问同一个问题:林冲发配的地方在哪儿?我就解释说,以前的沧州不穷,现在的沧州更富裕。我给他们讲沧州为何兴建铁狮子、三座名楼的由来以及沧州盐业发展的盛况等,让外地客人了解水浒时代的真沧州。同时,介绍现在各个县市的经济发展,包括吴桥杂技、盐山管道装备、泊头鸭梨、青县绿色蔬菜等。听完介绍,外地客人转变了过去对沧州的原有印象,重新认识了眼前的沧州。

今年10月,我带了一个北京专列,行程路线第一天去南川老街,第二天采摘,加上非遗馆和园博园,游客们玩得非常开心。行程结束时,北京客人异口同声评价这个线路特别好。之后,他们立刻召集第二批、第三批游客,不到一天时间,100多个位置就报满了。回去后很多北京游客都给自己的朋友打电话,让他们赶紧报名沧州旅游线路,说这里吃得好、住得好、玩得好,关键是人还特别好,纷纷点赞,说沧州是个值得再来的地方。

臧俊英:我经常看到一位70多岁的大姐骑三轮车带着90多岁的老母亲,从几公里外的地方来大运河边游玩。当问起她们为啥总来时,她们说,现在的运河两岸越来越美,生活在这样的环境中,很幸福、很满足。母女俩洋溢在脸上的笑容让我至今难忘。听到她们对大运河的赞美,我也非常开心。因为这干净整洁的环境也有我和其他志愿者的一份功劳。

记得今年夏季的一天,天气很热,我们志愿者清晨很早就出发巡河净滩了。捡垃圾是个脏活累活,现在的孩子都很娇惯,我想,过不了一会儿小志愿者们就该耍脾气不干了。但让我没想到的是,两个多小时下来,虽然孩子们小脸热得通红,汗水顺着脸直往下流,但没有一个叫苦喊累的。活动结束后,孩子们还用画笔画出了他们心中大运河最美的样子,以表达对家乡的热爱。这些小志愿者们让我看到了大运河的美好明天。

林如月:之前我们拍了《实事求是》《镖不喊沧》等几部微电影,目的是让更多的孩子了解沧州。疫情期间,没有办法拍剧了,我就想如何去宣传家乡的文化呢?所以今年5月就出版了这本书,叫《运河沧州韵》。这是写给沧州孩子们的一本书,希望让身边更多的人了解家乡文化。这本书中包括“历史风云、人杰地灵、人才辈出、名人古迹、诗词歌韵、革命故事”等很多篇章,希望这本书可以让更多的人了解沧州、爱上沧州。

唐代诗人王维在诗中云:君自故乡来,应知故乡事。我们的古圣先贤曾言,君子务本,本立而道生。这个“本”是什么?就是我们都是沧州人,我们都热爱自己的家乡,我们都在不同的岗位上宣传我们的家乡。用什么去宣传我们的家乡?用什么去爱我们的家乡?就是行动。古运河畔,沧古悠悠,家乡情愫,温暖在心。我们沧州这片土地上,有着悠久的历史文化,还有很多名人留下的不朽诗篇,历史厚重、能人辈出,所以要带着这样的情怀去热爱家乡,为好人之城增光添彩。

一路走来

帮助他人成就自己

主持人:世界如有缝隙,就要缝缝补补。在各位嘉宾投入热爱的过程中,最大的收获是什么?

赵永亮:刚开始别人也有些不理解,说我一天到晚瞎忙,累了也不知道休息。但后来我通过做公益,自身得到了成长,家庭关系、亲子关系变得越来越和谐,大家也渐渐理解和支持我了。

臧俊英:很多朋友都说我自从当了河长后,落下了“职业病”,见到水就走不动路,不去查看查看就甭想往前走,见到纸屑、垃圾就得捡起来。这是多年来养成的习惯,平时自行车筐里经常放着塑料袋、夹子和宣传单,走到哪里就巡护、宣传到哪里。之前也有人不理解,但是我不在意别人误解的目光,仍然一如既往地做下去。经过大家的努力,运河两岸环境确实有了很大改观,感受到了美好环境带来的愉悦心情,周围的人也渐渐理解了我的做法,主动加入巡河的队伍。我们每天利用散步、遛弯、骑行的机会,对河流进行巡护,劝阻乱丢垃圾等不文明行为。

代凌波:大家对导游的印象,就是只要导游一说话,就要卖东西、推景点。其实,我们不仅仅是引导员、服务员、讲解员,还应该成为一个正能量的引导者。

2023年,随着市里各个景区的建设和完善,需要大量的人把精力投入到对沧州的推介中来。目前,能真正讲解沧州历史文化的导游并不多。2020年时,我做过一个培训,就讲带团过程中,我们可以讲什么东西。我说,我们可以宣传家乡,可以讲正能量的故事,因此,我也希望有更多的团队来沧州,也希望有更多的人来讲解沧州,把家乡宣传出去。

从小事做起

常怀爱心传递大爱

主持人:心中有爱,才会走得更远;眼中有光,才能照见未来。各位嘉宾是如何传递这份难能可贵的爱心的?

臧俊英:这份工作没有任何经济回报,我们更看重的是社会效应和社会价值。在志愿者的影响和带动下,居民的素质越来越高,原来河道的垃圾真的是多到捡不过来,最近这几年,我沿着运河大堤走,很难看到垃圾了,关心环境的人也越来越多。我们用实际行动感染、带动更多的人加入到公益活动中,成为护河卫士,用实际行动为创建和谐文明宜居城市增光添彩。

赵永亮:水满则溢,你内心有爱,才能表达爱、传播爱。不能只追求远方的道德,要从小事做起、从身边做起,先照顾好家庭、孩子、老人。在有余力的时候,再去做一些对社会有益的事。在陪伴孩子考上大学后,我有更多的时间从事公益活动,有人说,你下了班比上班还忙,确实是,每个周六日和节假日都被我安排得满满当当,但我的内心却很充实、很开心,内心的收获是无限的。

代凌波:今年我带了一个孤困儿童夏令营,本来我已经有别的行程安排了,但后来说是带这样一个团,我就把所有事都推掉了。和孩子们半天的相处,更多的是心疼,我觉得给别人讲,都不如给这些孩子讲,因为他们更需要我们的陪伴和守护。

臧俊英:在公益路上,我结识了很多志同道合的朋友。我的行动也引领、带动了家人、邻居、朋友和更多的志愿者加入到关爱自然、保护河流的队伍中,共建宜居生态家园。我80多岁的父母、姐姐、姐夫、小侄子和一些朋友经常和我一起巡河护河、宣传环保。就连4岁的小孙子也受到影响,看到地上有垃圾就会说:“真不爱护环境,奶奶咱捡起来扔垃圾箱里。”

代凌波:我今年做了几次园博园和非遗馆的义务讲解,一发朋友圈,就有很多人围观。最多的一次有50多人,站在后面的人都听不到了。但是他们愿意去听家乡的东西,我觉得这是一种正能量的宣传。

赵永亮:参加公益活动以来,我一共献血170多次,这还不算最多,最多的人已经达到200多次。在爱心这面旗帜的引领下,越来越多的人已经加入献血队伍。德不孤,必有邻。每个人内心都有一份善,都想把善传递出去,同时再去激发别人的善。心中有大爱,眼中有光芒,脚下有力量,行事有方向。不管做什么事,都要带着一份爱,不是非得做公益,而是要从身边点滴小事做起,随时随地表达爱、传播爱。这些年,不是我自己一个人在做、一个团队在做,而是整个社会爱心的合力,所以公益越做越有力量。

林如月:清代诗人袁枚有一首很出名的诗《苔》:“白日不到处,青春恰自来。苔花如米小,也学牡丹开。”太阳照不到我们的地方,没有人关注我们的地方,我们依然要默默付出、绽放自己,去影响身边的人,去奉献自己的力量。

现场观点

文化志愿者王殿峰:通过主持人与4位爱心人士的访谈,我了解到嘉宾们从事爱心工作的心路历程,其中既有赵永亮团队帮扶“落伍”少年的感人故事,又有臧大姐阻止乱扔垃圾的亲情做法,还有代导率领北京游客游览清风、南川、朗吟三座楼时,沧州儿童说出“沧州欢迎您”的高兴情景。经过时代的发展和人们思想的进步,沧州越来越文明,也越来越得到外地人的赞赏。作为一名教育工作者,我也愿把今天的故事讲给我的学生,把爱传递出去。

文化志愿者李丽萍:马上面临退休的我,一直在思索能做点什么。听完访谈,我一方面深受感动,另一方面,也更坚定了我想要做公益的决心,积蓄了为社会服务的力量。