1月18日,本报刊发《张进才:16篇“微文”记述“刘河间”》后,河间周报、河间文旅、河间百姓、史说河间等微信公众号相继转发。短短几天,阅读点击量便过万,“刘河间”在读者中引发强烈反响。

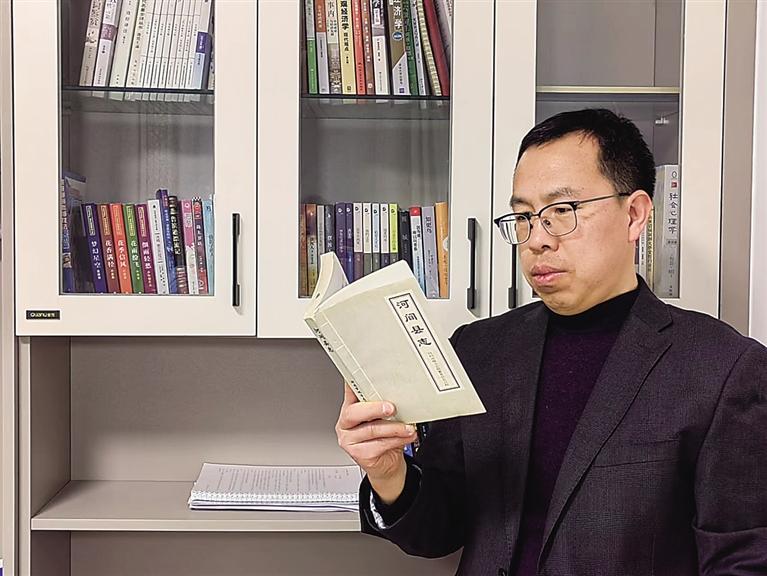

一直热衷于研究家乡历史文化的赵华英对刘完素也多有研究,他遍寻历史资料,在乾隆本《河间县志》中找到了“刘河间”更多的故事。

考证时代背景

探究史实

就职于河间市纪委监委的赵华英,多年来醉心于地方历史文化研究,业余时间撰写河间历史文化方面的文章400余篇。

在众多的历史名人中,金代名医刘完素的考证之路因年代久远、资料不足显得有些艰难。

赵华英说,个人的成长和成名不是偶然的,必然与他所处的时代息息相关。所以,在写刘完素的考证文章前,时代背景和历史史实是他重点关注的方面。

学界目前对于刘完素的生卒年月有一个基本共识,认定他大约出生于北宋大观四年(1110年)。而在此两年之前,瀛州作为省级军政单位高阳关路的“省会”,刚刚升格为河间府。自北宋与辽国于1005年签订“澶渊之盟”以来,大致维持了100多年的和平,地处边关的河间一带也得以休养生息。没想到,宋徽宗的“联金灭辽”引火烧身,金国灭辽后于1125年迅速南下,两年后北宋灭亡,河间尽属金国之地。在这样一个兵荒马乱的年代,刘完素自幼饱尝人间辛酸。

赵华英说,关于刘完素为何走上学医的道路,有很多版本,但流传最广的还是此说。传说:他自幼丧父、家境贫寒,3岁时因遭逢水灾,跟随母亲由肃宁县的杨边村迁至河间城东南的十八里营村定居。相传他的母亲生病,3次去请大夫,大夫推脱未至,母亲最终病重而死。目睹一番天灾人祸后,刘完素立志学医,一面拜陈师夷为师,一面苦读《黄帝内经》等医书经典。此后数十年间,刘完素边钻研、边行医,乃至于“朝勤夕思,手不释卷,废寝忘食,日夜不辍”,直至60岁未曾间断,终成一代名医。

“居河间”

明代“走红”

刘完素到底是不是河间生人?这个问题一直是争论的焦点,赵华英也想弄个明白。他说,刘完素生活的年代距今已有千年,河北一带的村落大部分建于明代大移民时期,将一个千年古人的出生地精确定位于某村,可以说并非易事。

终于,赵华英在翻阅历史资料时,在乾隆本《河间县志》中找到了刘完素事迹记载。赵华英说,与其他河间籍名人表述为“河间人”不同的是,《河间县志》称刘完素“居河间”,意思是刘完素并非河间县人。当时肃宁与河间同属一县,到了金正隆元年(1156年)才设置肃宁县,据此,刘完素应不会是肃宁县洋边村人。河间、肃宁、保定三地对刘完素的大规模祭祀在明代,应该是“河间学派”的医生们声誉日隆,百姓自发建祠纪念,这些村庄的得名则应更多归因于庙、祠的成名。

不仅如此,赵华英还发现了刘完素流芳千古的背后竟然与一位皇帝有关。《河间县志》中记载了一个故事:明代正德皇帝卧病在床,夜里梦见神医给他治病,问其姓名,自称河间刘氏,醒后下旨寻访。河间有个叫吴锐的军官,上奏说河间过去有名医刘守真,今建祠祭祀,明代正德皇帝还派遣官员专门到河间祭祀。肃宁、保定两地的刘完素庙也有正德皇帝册封“刘守真君”的记载,与《河间县志》记载相符。

赵华英认为,宋朝理学经过明代王阳明继承发展而复兴,深受理学影响的“河间学派”在明代备受推崇,也在情理之中。刘完素能走进皇帝梦境,并非偶然,而是其在明代持续“走红”的结果。而各地刘完素祠的兴盛,也与正德皇帝的直接推动有关。因此,唯一可以肯定的事实是,刘完素曾长年定居河间,并在周边一带行医。其他多为民间传说,不可全信。

关于河间市西九吉乡以刘守真庙闻名的刘守村的由来,赵华英也做了一番考证。他说,据记载,金兵攻陷河间时,该村成为金兵的一个营盘,即“东营十八盘”,得名十八里营村。传说最早是一位姓周的乡绅出资,修建刘守真君庙,以示纪念,该村因此改名为刘守真村,后俗称刘守村。现在,该地共有前、中、后3个刘守村。刘守真庙位于中刘守村和后刘守村之间。抗日战争时期,该祠遭到毁坏,新中国成立后整修,1956年被公布为“河北省第一批文物保护单位”,当地人称为刘爷庙。

传奇故事

丰富神医形象

《河间县志》不仅记录了刘完素的生平,还记录了一些颇具传奇色彩的故事。赵华英说,这些故事将丰富刘完素的神医形象,成为河间历史文化丛中的一朵奇花。

其中,在河间大地上,“得神人相助”的故事流传很广。故事说,有一天,刘完素研读《黄帝内经》至深夜,不觉困倦袭来,一个白发苍苍的老者推门而进,自称姓陈,一见面就责备他:“你这样苦读医书,永远成不了名医!”大惊失色的刘完素,赶紧拜伏在地,请神人指点迷津。谁知,老者什么也不传授,却一味地让刘完素陪他吃菜喝酒,直至二人沉沉睡去。第二天清早,老者已不见踪影,而刘完素醒来,却像换了一个人,自觉洞达医术,似有神人相授,从此修成一代名医。

《河间县志》中还记载着这样一个故事,说刘完素也有治不好的病。易州(今易县)有个神医叫张元素,与刘完素齐名。张元素本是晚辈,开始行医没什么名气。有一次,神医刘完素得了风寒病,呕吐8天,吃不进东西,连刘完素自己也不知得了什么病。张元素听说,名义上是前去探望,其实是想大显身手。可是,刘完素却面对墙壁,根本不看张元素一眼。张元素直言道:“前辈,您又何必对我如此不客气呢?”遂给刘完素诊断脉象,问清服药情况,纠正说:“您服的药是主寒的,只会越服越重;你应该服用某某药,马上就能治愈。”刘完素听了他的理论,大为叹服,按他的方子服药,病很快就好了。张元素从此名声大震,独成一家,史称“易水学派”。

赵华英从心理学角度分析,医生给自己看病,会受到情感影响,所以刘完素给自己看病无效,也在常理之内。但这个传说讽刺身为“寒凉派”的刘完素,看不好自己的“伤寒病”,似乎是“易水学派”弟子为推崇张元素而编造出来的。因此,在有的传说版本中,改成了刘完素虚怀若谷,虚心接受晚辈张元素上门指教,大概是“河间学派”弟子们刻意扳回一局。

在刘完素的传说中,流传最广、可信度最高的是“一针救二命”。一日,刘完素正在乡间行医,路上碰见一个出殡队伍。上前一问,原来死者是个孕妇,因难产出血而亡,棺材缝隙里还往外滴着鲜血。刘完素凭直觉认为,血中似有生人之气,孕妇兴许还有救。于是,他赶忙拦下亲属,说服其打开棺材,察脸色、听气息、诊脉象,之后从药囊取出银针,在孕妇的耳朵等部位施针治疗。不久,孕妇气息渐强,再服下一剂方药,又好了许多。半个时辰过后,顺利生下一个男婴,母子平安。这个“一针救二命”的传说有很多版本,但非常符合刘完素乡间行医的风格,具有一定可信度。