主 办 沧州日报社 文化名家工作室 总 策 划 张徽贞 本期策划 刘 伟 执 行 高海涛 魏焕光 摄 影 边志明 马国兰

主持人

哈薇薇 《沧州日报》记者

嘉 宾

卢竞芳 市科协原席

宗增顺 资深摄影师

吴相艳 市作家协会副主席

李俊德 六合拳、杨氏青萍剑省级非遗传承人

赵 甡 沧州电影电视艺术家协会副主席

主 办 沧州日报社 文化名家工作室

总 策 划 张徽贞

本期策划 刘 伟

执 行 高海涛 魏焕光

摄 影 边志明 马国兰

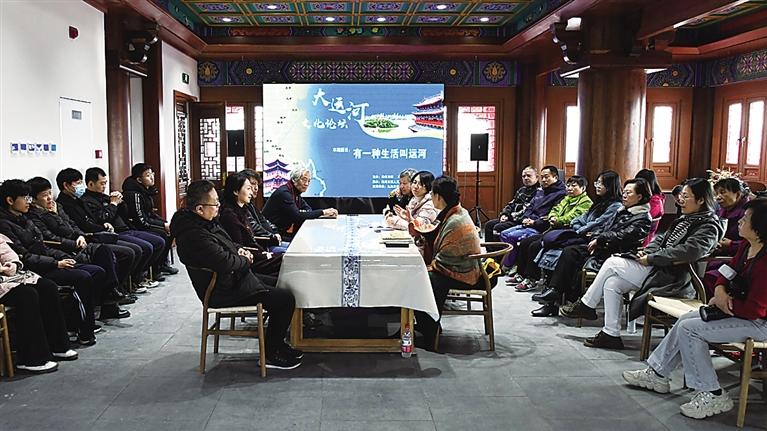

一脉清波,融汇古今。一条运河串起我们对历史和现实的思考。大运河塑造了沧州人怎样的精神气质?当代人该如何唤醒她的精神力量?……1月27日上午,运河岸边,朗吟楼内,文化界、影视界、武术界名人名家汇聚一堂,围绕上述问题,以“有一种生活叫运河”为主题,展开了一场别开生面的访谈。

主持人:一部运河史,半部中华文明史。跨越千年时空,大运河是人间烟火的历史见证。运河给予您童年的记忆是什么?对运河是一种怎样的情感?

卢竞芳:还是从我母亲讲起吧。我的母亲1922年出生在沧州大运河边一户经商人家。她家老宅门前就是个杂货码头,从天津运来的各种“洋货”以及百货杂物日用品和布匹等,都从这里上岸,再运往城乡各镇。本地的土特产品,如鸭梨和小枣,再由这里上船运往天津行销各地。

大运河畔是母亲童年的天堂。母亲说,只要不是漕船停泊之日,他们兄弟姐妹都要跑到河坡边嬉戏,女孩子们最喜欢玩儿搭房子、捏娃娃的游戏。年龄稍大些以后,虽不能再抛头露面沿河玩耍,但那一艘艘远行的漕船和船上的白帆,却寄托了母亲对远方的向往之情。

后来,由于时代和家庭的原因,迫使母亲离开家乡几十年,她风雨坎坷、跌宕起伏,尝尽了生活百味,但她始终没有忘记家门口的这条运河。大运河是支撑她生命永不干涸的活水。童年的我,也正是因为母亲这些鲜活的运河故事,而对沧州充满了向往和期待。还经常给小伙伴们讲我的老家有一条河……母亲1973年调回沧州,在大运河的怀抱里,度过了她一生中最稳定温馨的时光。

宗增顺:我是喝着运河水长大的,这辈子就没和沧州分开过。老家,在运河边宗家口;生人,在东营子街,鼓楼、东营子一带是我儿时成长的地方。许多老沧州人仍记得多年前新华路上那栋消防队训练用的瞭望楼,我的家,就离那栋小楼不到20米远。小学在新华小学就读,初中和高中在沧州一中就读,工作是在沧州东塑……可以说,我在这座城市里出生,在这座城市里成长,也在这里成家立业。

那时沧州主城区特别小,现在的繁华地带当时还是荒凉之地。如今这座城市和这条运河,已经成为我生命的一部分。

吴相艳:我童年没在运河边长大,但少年求学和毕业后工作相当长时间,是在运河边的沧县中学,与运河也就是从那个时候建立起来的情感纽带。

记忆最深刻的事是偷偷摸摸出去赶捷地集。上世纪八九十年代,运河边的捷地大集远近闻名。今年我写了大运河河畔系列,有一篇叫《河畔大集》,有读者说写得那么真实呢,其实就因为来源于真实生活。工作后,每到捷地集,没课的老师们就利用课余时间赶大集去,至今想起来这都是很美好的经历。集市是大地上流动的河流,运河畔的集市,就是沿岸经济发展的一个小小缩影;我们每一个人、每一点经历,都像河里的一滴水,在时光的这条河里跳跃着向前。

主持人:一条运河穿城过,满目新景入画来。如今的大运河已成为沧州最具魅力的生态名片和文化符号,您的生活有没有因运河的变化而变化?您如何看待这种变化?

卢竞芳:说到大运河近年来的变化,我的感受还是比较深刻的。就说朗吟楼吧,因为小时候常听母亲说起,后来在资料上也看到过,知道咱们沧州曾有过这样一个地方,文人雅士聚集在此吟诗作赋,从心底特别向往。曾几次沿运河东岸行走,希望能找到一点点痕迹,为此还写下一首诗《沧州大运河边寻朗吟楼不果》:斜风微雨柳丝长,为我春花涌暗香。两岸渔樵声去远,一楼踪影韵留长。纵无御笔题碑石,也有诗人醉羽觞。文脉悠悠滋沃土,今朝不见又何妨。2016年,我把我的诗集命名为《朗吟集》,以表达对沧州文化的敬仰。但我做梦也没有想到,几年后,朗吟楼真的就矗立在了大运河边,而且我们今天还能坐在这里谈运河。

宗增顺:大运河是古人留下的瑰宝,既有智慧,又有力量。近几年,沧州大运河的挖掘也好,开放也好,都呈现了一种质的变化。从南到北,从大运河公园到百狮园,再到南川楼、朗吟楼,一直到园博园,都建设得很美。作为沧州人,我感觉特别幸福。

吴相艳:我以为看运河,最美的地方不仅仅在城里。在城里,三楼耸立,公园素雅,看的是人文;在沧州城南或北,沿着运河堤顶路走,运河蜿蜒曲折、碧波微澜,两边岸树成林、跌宕成景,赏的是自然。放眼望去,真的是“春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪”,四季之美各有千秋。这种变化带给我们的,更多是精神层面的愉快。

赵甡:因工作的关系不能长时间在沧州,对运河的记忆也是跳跃性的。但是我养成了一个习惯,就是每到一个城市先看城市的河,因此看过南方的河、西北的河,虽各有特色,但我觉得最有温度的还是运河。她不仅起到了承接南北的运输作用,还蕴含了太多的故事,这些故事给了我们温暖和力量。

走近运河,会发现千年运河就在那里,不远不近,却又不离不弃,她等待着、呼唤着人们去发现、去记录、去传承、去分享

主持人:唤醒大运河,不仅仅是通航形式上的唤醒,其实更重要的是一种文化意义上的唤醒。她不仅仅流淌在中国大地上,也不仅仅流淌在教科书里,也流淌在我们的血液里。各位嘉宾您们正在通过怎样的方式唤醒她?请讲讲其中的故事。

卢竞芳:2003年,我母亲患上脑血栓,情绪变得十分低落。为了帮她调整情绪,我们提议让她把了解的关于运河、关于沧州的故事写下来。写着写着,她的情绪渐渐平静下来,先后写下《大运河忆旧》《漫话老沧州》《再忆大运河》等多篇回忆文章,年过八旬的羸弱之躯又一次焕发了生机。

作为我自己,一方面是传承,努力讲好运河故事。另一方面是挖掘,作为沧州作家协会古诗委主任,组织大运河采风,集中撰写反映大运河人文历史、当代风貌的诗词。目前,已经完成了第一部完全由沧州诗友撰写的《沧州风物诗词选》的征集选编工作。

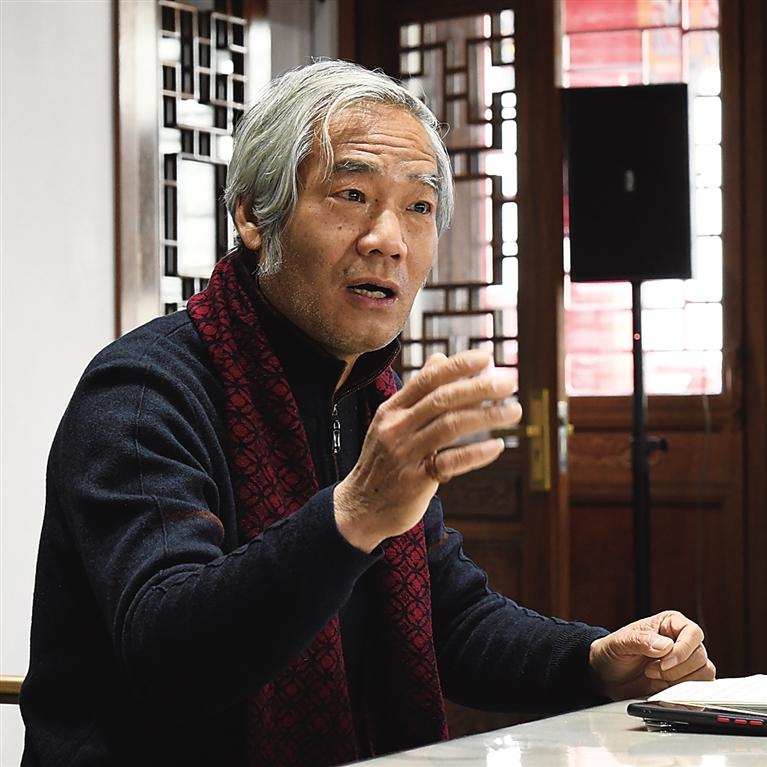

宗增顺:从1988年开始,我就用相机记录沧州城市面貌以及城市变迁。

那时候,哪有现在的航拍,只能靠最笨的办法——爬楼。有一次,为了拍运河,我找到运河边上的一栋高层居民楼,正好有位同事在那住,跟着他到了家里,可发现外面还有一层玻璃,无法拍摄。我带着失望走出小区,正看到一位当年的老同事正在这里当保安,这下好了,他带我找到了一处最佳的拍摄地点……30多年的时光,运河的变化被我“压缩”进一幅幅摄影作品里。

吴相艳:如果说唤醒,我能做的,就是用文字表达对这条河的亲近与热爱。这几年陆陆续续写了十几篇关于运河的散文。今年在《沧州日报》刊发了系列运河主题散文,一个是河畔系列——《河畔春令》《河畔大集》《河畔觅渡》《河畔鹭影》;还有近期《沧州日报》副刊开的新大运河散文,刊发4篇《雁栖心头》《沧州烟火》《河畔蒹葭》《运河非河》。我用文字表达着内心对运河的感悟,我也愿意把这种感悟分享给同样热爱这条河的人们。

李俊德:1949年后,我的父亲李志云设场传艺,曾将杨氏青萍剑谱交于省武协进行研究,得到了武林界的高度评价。1982年,省武协录制了父亲演练的杨氏青萍剑,作为资料保存。他的这一举动,为我们国家梳理青萍剑的门派脉系提供了有力帮助。

作为杨氏青萍剑的第九代传人,我继承父亲遗志,吸纳、包容,取百家之长,继续发扬、传承杨氏青萍剑法。如今我在运河南湖边上开设了一家武馆,从娃娃抓起,培养德才兼备的新时代武术传人。

赵甡:我们去年拍摄的《运河人家》微电影以“小人物”演绎运河“大变化”。以在运河岸边南川楼附近生活的一户普通人家为原型,讲述他们和来沧州闯荡的外地人从发生摩擦到相互理解,最终成为“一家人”的暖心故事。影片通过人物的成长,见证城市的变迁。

今年我们团队的工作重点,是想把大运河这个主题做成微纪录片。目前已经联系到了位于运河的起点杭州的浙江师范大学新闻系。一南一北,终点和起点共同策划,以航拍为主,串起运河上的一个个“明珠”,为年轻朋友讲述运河的故事。

主持人:大运河绵延千里,衍生出数不胜数的非物质文化遗产。沧州武术曾在这里名扬天下;杂技艺人沿大运河北上南下,展示“杂技之乡”的魅力……如何传承与保护?在深挖运河文化内涵、活化非遗展示上,还应做哪些努力?

李俊德:我的儿子李剑明、女儿李芳也习青萍剑法,协助我传播这门剑术。我先后整理青萍剑资料,入选了《沧州市武术拳械录》《河北省武术拳械录》,并在《北京武魂》杂志发表文章。2004年,我参与录制了中华武术展现工程《青萍剑》系列电视教学片。

多年来,我培养了很多学生,还教过一位来自乌拉圭的外国学生。他每年都来中国和我学习杨氏青萍剑,学了七八年,我一直都是义务教授。如今他已经在新加坡开设了武馆,传播杨氏青萍剑。

吴相艳:作为一个教育工作者,就我熟悉的一点来说,武术作为沧州大运河文化的重要内容,现在一个很好的传承途径就是大力推广“武术进校园”工作,让武术名家,甚至有武术专长的人走进校园,利用课后服务,教孩子一些武术技能,埋下传承武术文化的种子。

运河孕育出狮城气质,滋养沧州根脉,挖掘出新时代下新的大运河精神,让运河文化更精彩地延续下去,愿每个人都能在运河岸找回记忆中的脚印

主持人:运河文化历久弥新,既是城市的精神文脉,又承载着宝贵的文化记忆,是沧州的“根”和“魂”。如何看待这种流动的、有生命力的文化?这种文化又是如何塑造我们沧州人精神气质的?

李俊德:大运河开通之后,沧州成了南北水陆、陆路交通要道,就需要保镖。保镖业的发达、物流业的兴盛,使我们这里的习武之人生存空间被扩大。所以外来的拳种、剑种,在沧州都能和谐相处、包容汇聚,体现出诚、忠、义、勇、仁,这些道德品质也成了沧州人的精神气质。

卢竞芳:沧州民间把爱管事说成是“喝运河水长大的”。以前我一直认为这是个贬义词,后来随着阅历、年龄的增长,觉得这句话不是贬义,是大运河赋予沧州人一种特有的精神气质,那就是爱管事、敢承担。

而对于我来说,运河就是母亲,我已经把母亲融化在她讲的那些故事中,每次看到运河就不由自主地想起母亲,而想起母亲的时候,也总会想起那些发生在运河边上的故事,想起一代代沧州人的乐观豪爽、坚韧不拔和淳朴善良。

吴相艳:我觉得沧州文化最值得骄傲的特质就是其“文武气质”。一文一武,就像明明是阴阳两极,却又孕育、融合得那么好,到清朝时候发展到极致。文出一代文宗,武盛八大门派,使沧州成为文化渊薮和中华武术精华聚集之地。这对每一个沧州人性格都产生了深刻影响,就像儒家文化刻进我们的基因,沧州的文武相融也融入沧州人的基因,既有北方人的豪爽侠气,也不失读书人的沉静雅致。直到今天,依然感觉沧州人的性格是介于北方和南方之间的,不太阴柔精细,似乎也不那么生猛粗犷,好像被运河水浸润过,柔中带刚、刚柔相济。

主持人:大运河承载的是文化,更是人们能够感受到的幸福。今天的运河两岸,不仅水美、树绿、草丰,更有一种人间烟火气。在新的时代背景下,运河文化生发出了新的时代内涵,我们要如何更好地传播、展示这种内涵?

卢竞芳:记得华北商厦刚开业时,我带着母亲和女儿去转了一圈,老太太很有感触,坐在门口就说,这个地方往那边走就是她当年就读的学校。那时女儿才5岁,她说:“姥姥,咱们去运河边吧,那里说不定还有您的小脚印呢。”

现在运河在孩子们眼中,可能只是个景,在她们的生活中没有太多直观感受,所以如何让孩子们对运河有更深的印象,这就需要我们从娃娃入手,多想主意,让如今的孩子们知道大运河的故事、了解大运河的时代精神。

吴相艳:大运河最初的挖掘通渠,是为了统一天下的政治梦想,但实际上带来更多是经济上南北大发展的红利,是运河两岸百姓烟火的繁盛。所以我认为大运河文化恒久不衰的内核一定要与百姓的生活紧密联系,大运河文化传承要与经济发展融合,给百姓带来更好的生活,至少是更好的生活体验,哪怕是审美体验,这样的传承才有生命力。