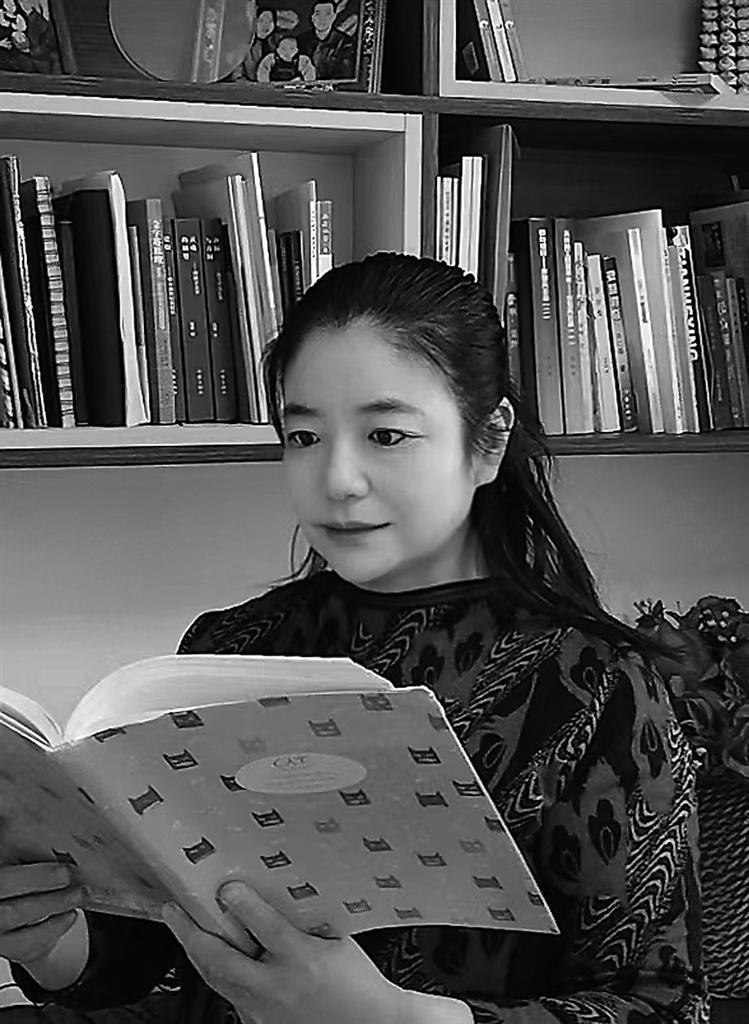

初识战芳,你可能会对这位娴静质朴的女子不太在意,但读过她的诗文,你定会惊讶于她诗情画意的思想。她热爱文字,发表过800余篇作品,写作成了她生活中最大的乐趣。

勤奋的文字耕耘者

50岁的战芳在沧州十三化建公司科技信息部工作。她出生于济南市一个书香家庭,父母是老三届本科生,长兄是博士。战芳受良好家风的熏陶,自幼酷爱读书,尤其钟爱文学。上初中时,就已读完《红楼梦》《红与黑》《巴黎圣母院》等几十部中外名著。

步入社会后,她尝试向报社投稿,谁知屡投不中。正当她苦闷时,报刊编辑“退稿信”的修改意见给了她极大的鼓励。于是她更加勤奋,可谓“无一日不写作”,光稿纸就装了一大纸箱。1993年2月,她终于在《沧州晚报》上发表了处女作,这更加激发了她的写作热情。

白天在单位出满勤,干满点,晚上宅家读写。根据“一万小时成功定律”,战芳的笔耕时间早已超额,作品也不断发表。截至目前,战芳以原名和“香宝”“雪影”“千禧”为笔名,已发表诗歌、小说、散文等800余篇,近百万字。作品见于《羊城晚报》《辽宁青年》《文学月刊》等国家和省市报刊。

后在各级征文比赛中,战芳成了一个名副其实的“获奖专业户”:新故事《家风恒久远》获全国亲情故事大赛三等奖;《盐母的传说》获“天旭杯”盐母故事全国征文大赛优秀奖;诗歌《一个传说就是一座山》《灵山,未来的诉说》等获河北省“天河山杯” “灵山杯”主题征文创作大赛一、二等奖;诗歌《家风之诗》获“善行河北·善美家风”征文二等奖。

因其创作成绩斐然,战芳成为省散文学会会员、市作协理事,兼任《中国报告文学》特约作家、《燕京文学》编辑。她说:“坚持梦想,即使没有翅膀也能飞翔。既然踏上了这条路,任何困难都不妨碍我走下去。”

诗歌“三美”

在战芳看来,写作是指引希望、创造快乐的事,更是有意义、有意思的“活儿”。战芳写诗,很注重求“巧”,在巧中出“新”。

战芳的诗,首先是意境之美。她写景,多是截取不同的场面,采用夸张、拟人、隐喻、象征等手法,化景为境。如“北国飘落星星的羽翅/正褪去体香,行吟于大地/洁白,漫天而降/在就要绷裂的冰隙中/蛰伏了一场雪,雾色正/一点一点改变,喷薄而出/让雪吞下最后一颗星……(《枕着一场雪》)”。这首写北方雪景的诗作,很好地达到了情景相生、虚实相成的艺术效果,这种动静结合、虚实交错的写作手法,极易激发读者想象。阅读的空间瞬间拓延,也使诗的意境得到升华,让读者在轻松阅读中享受无尽的美感。

其次是意象之美。所谓意象,就是主观的“意”和客观的“象”的结合,即于作品中融入诗人思想感情的“物象”,来借物抒情。她在《冬雪漫城》一诗中,就运用暗喻等不同表现手法,刻意营造出了一组组含义深刻的意象:“光阴坐在暮色里/季节之上,谁在叩响苍茫/像坠入一场雪的暗码/从一个孔洞穿越另一个洞孔……”诗人用近乎苍凉的意象手段,将读者带入极佳的诗歌欣赏状态,让人能感受到一份震撼、一份深厚。

再就是意蕴之美。“我想倚在梅枝上,静静地/观赏。在罕有的低温下/面对傲骨的绽放/除了惊呼一声,还要学会忍耐……(《望梅》)”和“脱,是吐纳之爱/唯有离散原始,才有归来的气派/脱一脱,戒掉防备,卸掉心中的堡垒/再脱,敞开的胸怀,比洪水还澎湃……(《脱》)”她通过象征化的手法,表达了主观情绪,从而伸张了人性化的思想个性,表现了诗人复杂的内心情感和一种向上的愿望。在追求向上的执念中,诗人也感到了前行的艰难与沉重,同时又坚定了向上的意志,从而增强了诗的意蕴和内涵。

读经典不断充电

在长期写作中,她坚持着独特的艺术追求:写文章像垒房子一样,讲究设计巧妙,“桩基、檩条、隔断、窗格”都要力求完美。对待各种体裁的创作,她都能融入诗的元素,既能将评论和散文诗化,又能将小说和故事叙述变成诗意的慧语,还能在报告文学和剧本的纪实性、朴实化中,努力打造“有道德、有筋骨、有温度”的精神世界。

为广开“文”路,她刻苦攻读文艺理论著作,创作了大量散文,并发表了一批评论。

战芳认为,写作需要超强想象力,灵感必不可少,独一无二的描述是生生不息的源泉。其次是自己悟,悟到的才是真正属于自己的法宝。最后离不开名师的指点,点石成金的金点子能少走很多弯路。

几十年的读书写作,战芳总结,读书一定要读经典,古今中外的名著通读。再就是思考,从文章的谋篇布局到情节设计,从思想高度到人性冷暖,从诗歌的凝练形象到小说的曲折生动,从散文的温情脉脉到报告文学的感情鲜明……细品其中味,从中发现特色美。最后是毅力,她说,写作是一辈子的事,融入生命中的文学情怀,能让人朝气蓬勃,永葆青春。