献王是刘德的谥号,刘德是汉景帝的儿子、汉武帝的哥哥。在公元前155年,刘德受封河间王,其封地包括河间府的三个分县和直隶州的深州。刘德到河间国后,筑日华宫二十余区,广召天下贤士儒生,立毛氏诗、左氏春秋两博士,大力搜求先秦散佚典籍,开始了大规模图书典籍整理工作。他修学好古,豢养门客,派人到处搜寻古书,找到了许多秦朝之后消失的旧书,其中包括老子的《道德经》和《孟子》。他把《诗经》献给武帝,于公元前129年去世。

献王刘德在中国文化尤其是儒家文化中具有崇高的影响和无可替代的地位。这种影响,在国外文化学者的心中,也可见一斑。

1907年4月,日本学者桑原骘藏到中国,开始为期两年的官费留学和研究。桑原骘藏是日本东洋史京都学派代表学者,一生致力于中国文化史论、东西交通史论和中国法制史论的研究。在中国的两年间,他游历了陕西、山东、河南、河北、内蒙古东部等地,在途中以日记形式作了详细的考察报告,这就是《考史游记》。

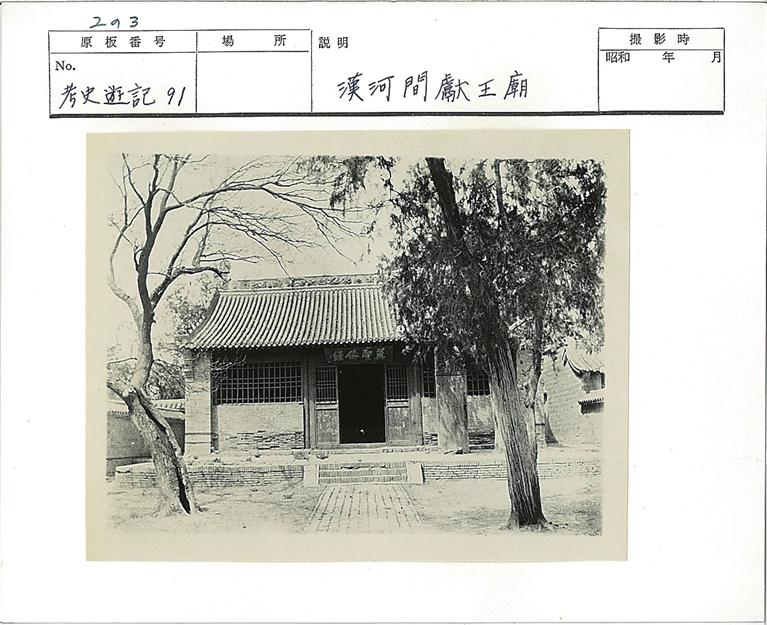

1908年4月26日,桑原骘藏到达献县。“十二点十五分入献县,进而去探访位于北关外约十里的汉河间献王陵”。一到献县,马上就去探访,可见献王刘德在日本学者心中的崇高地位和重要影响。一点五分到达献王祠,桑原骘藏拍下了珍贵的影像,这是目前我们能见到的献王陵最早的影像。民国献县志上献王陵的全景照片,相比于桑原骘藏要晚十多年。

《考史游记》记载:庙(祠)门前立有“汉河间献王陵”题石,庙墙享殿均系光绪年间所重修。陵在庙后,高约一丈三四尺,广约三丈二三尺,陵上有三四株桧柏。陵前有享殿,享殿一侧有明代隆庆四年的“汉河间献王陵庙新修碑记”,其中有“购求遗书,献雅乐,补周礼,慨然以斯道为己任”,表达了对献王以整理文化弘扬学术为己任的赞颂。

享殿中门对联:嬴火时移未熄,鲁乐周官,四传乃见汉代威仪,不数淮南鸡犬;姬文易世而兴,毛经贯史,二氏独延孔门道脉,依然马上诗书。

《考史游记》记录的这副对联非常重要,除此之外未见其他书收录。梁玉绳引陈大令说“汉代贤王,河间称首。修学好古,表章六经。……其后《毛诗》独存,《左传》盛行,实自献王发之”。乾隆皇帝在《红杏园》诗中所称“三雍曾著称,五经亦赖显”。献王刘德搜集整理五经,对儒学贡献重大;立毛诗、左氏春秋两博士,对《诗经》和《左传》的后世传播影响深远。《周官》《尚书》《礼》《礼记》《孟子》《老子》《孝经》等先秦典籍的整理传播都与刘德有关。桑原骘藏认为中门对联“歌颂献王之功绩,可谓详尽”。

桑原骘藏作为到访者,在书中表达了对献王的崇仰之情。另外,长期居住在献县的法国汉学家顾赛芬(1870—1919)也对献王十分推崇。顾赛芬一生致力汉学传播,翻译了大量的儒家经典,包括《四书》《诗经》《书经》《礼记》《春秋左传》《仪礼》,编著法汉语言辞书。

1896年,顾赛芬翻译的《诗经》在献县第一次印刷,以后多次再版。在这本书的“导论”中,顾赛芬写道:毛苌是河间献王的博士。在《六艺论》中又说:河间献王好学,其博士毛公善说《诗》,献王号曰毛诗,是献王始加“毛”也。如今,在距离献县东边五公里的地方,我们依然可以看到献王墓,旁边有一座名为献王庙的塔(这里应该译为“祠”)。在塔东北方两公里处便是毛公塚。这是顾赛芬研习《诗经》的收获,虽然有些认识(或者翻译)存在问题,我们依然可以看到国外学者对献王刘德的尊重和崇敬。