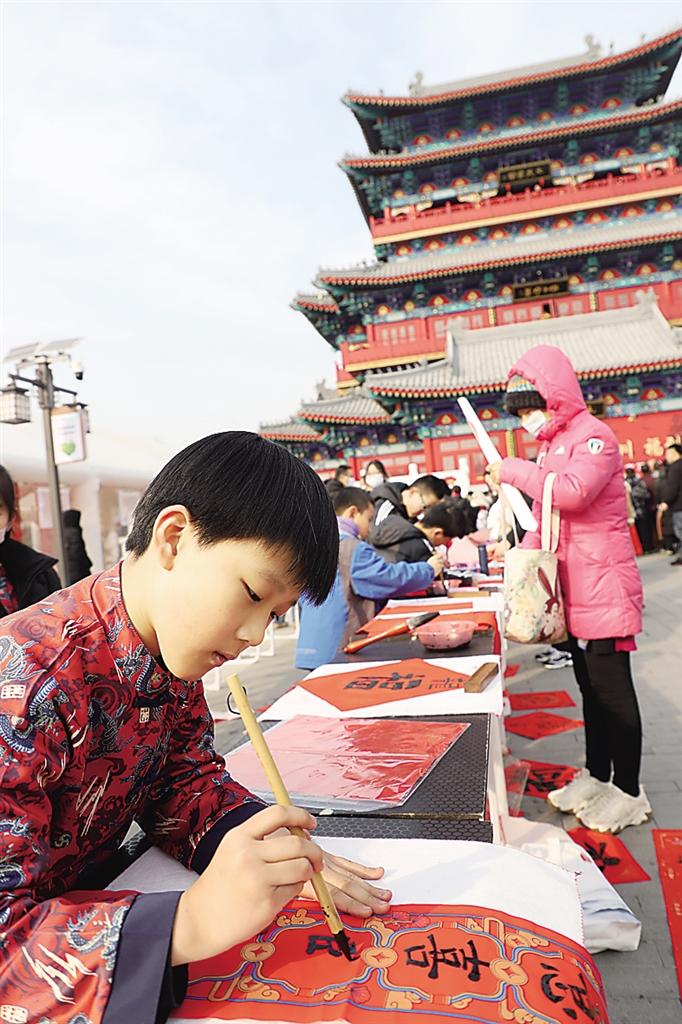

头戴簪花,安静地制作一把团扇;身着汉服,优雅地行走在街区;铺展纸墨,知性地创作一幅字画……在运河区举办的各类文化活动中,国潮风无处不在,制香、点茶、簪花、舞蹈,在多姿多彩的体验中,传统文化的潮流风尚愈刮愈猛。

爱上国潮爱上汉服

身着华美衣袍,头戴精致簪花,双手摆弄着各种材料,在巧妙构思中,精美的团扇一步步成形。运河区世纪府邸社区,以“运河喜迎春三月,霓裳扮靓半边天”为主题的国风系列手作体验活动正在进行中。

当温婉优雅的汉服女子捧着国风团扇集体展示,中华民族传统文化的魅力在这一刻被放大。而在这光鲜的服饰与妆容背后,是众多汉服爱好者对传统文化的热爱。

“80后”程悦便是其中一员。作为一名汉服爱好者,早在2014年她就成立沧州汉服社,并集结了一批同样热爱汉服的朋友。2019年,程悦开了一家属于自己的汉服馆,为年轻人提供服饰妆造,并经常参与各类文化活动。她和团队要做的事很多,上妆、搭配服饰、编舞、点茶、簪花、普及礼仪……每一次活动,程悦都希望向更多的人推广汉服文化。

去年运河区文旅局主办的花朝节,上百人身着汉服在百狮园巡游,美轮美奂的舞蹈表演,让市民大开眼界。程悦作为合作参与者,为不同朝代的汉服穿着者塑造相应的妆容和发型,并和专业老师一同编舞、排练,为小朋友们化美美的桃花妆。看着壮观的汉服队伍从人群中走过,她心中说不出的感动。端午节习俗较多,做香包、包粽子、绑艾草……每一个细节,程悦都认真对待,不仅为体验者进行妆造,还请来专业老师指导礼仪,为孩子们普及端午传统文化。

程悦的汉服馆里,每天都有年轻人前来挑服装、做妆造,看着她们装扮得美美的去南川老街游逛拍摄,程悦有一种自豪感。“国潮风兴起并非偶然,这是文化自信的回归。”程悦说,通过自己的努力,一定会让更多人爱上国潮、爱上汉服。

不断参与发扬光大

研磨、筛粉、搅拌、和泥、压制……黄河路小学附近的一个托管机构,一群孩子正饶有兴趣地制香。这是机构负责人王丛知组织的一次学习非遗技艺活动。

46岁的王丛知喜欢传统文化。5年前一个偶然的机会,王丛知去文庙参加了端午节民俗活动,看着一群人身穿汉服,毕恭毕敬地行礼祭祀,声势壮观又充满威严,中华民族几千年的儒家文化似乎重现,王丛知特别震撼,对传统文化的兴趣也一点点升腾。

此后,运河区举办的各种文化活动,王丛知只要有空就会带着女儿、儿子和侄女去参加。“三八”制团扇、端午包粽子、七夕穿针乞巧……每一次参加活动她都穿上汉服,带着满满的仪式感。“先从外在模仿,再感受内在的文化。”王丛知说,如今,她已经成为传统文化的痴迷者。不仅自己参与,还主动分享给周围的人,尤其是托管班的孩子们,在她的指导下,孩子们一起制香、剪纸,了解传统节日的来历和习俗,收获颇多。

传统文化之于王丛知,有一股神奇的力量,值得让她花更多的心思去钻研。也因此,王丛知对各种传统礼仪礼俗了如指掌。今年运河区花朝节在即,她应邀在《成人礼》节目中扮演母亲的角色,对此她十分兴奋,只要有空就会练习礼仪和动作。“等女儿18岁的时候,我也要给她办一场成人礼。”在王丛知看来,孩子从小耳濡目染,也一定会爱上传统文化。

志愿服务助力传承

春节前,南川老街凡轩美术馆,运河区组织的“美术馆里过大年”书法篆刻活动气氛热烈,文化志愿者李宝棠和马静现场篆刻、写字、展示书法作品,带领市民体验了一次另类的传统文化大餐。

马静是原清风市集发起人之一,也是一名篆刻非遗传承人,有自己的工作室。基于对传统文化的热爱,在持续几年的文创市集中,马静作为文化志愿者都积极参与,将篆刻这门小众艺术展现给大众。对于各类文化活动,她和丈夫李宝棠经常进行公益服务,除了现场展示篆刻和书法作品外,还讲解篆刻的历史及工具、刀法等,带着市民体验篆刻艺术。

作为一名热爱艺术的“80后”,马静对篆刻的理解与传承更现代,比如在篆刻专场活动中加入DIY体验、组织篆刻沙龙通过朋友圈报名、买回卡通形象的石头等。她巧妙地将现代元素融入传统篆刻,并鼓励人们大胆地拿起笔书写。“以前很多人觉得篆刻是小众艺术不愿参与,而现在人们参与热情越来越高,篆刻沙龙一发朋友圈,名额就秒没。”在马静看来,只要市民有了解参与的热情,文化和艺术就能走进普通人的生活。

多年的文化志愿服务,让马静在文化圈有了名气,她也因此获得市里的“文化志愿者”称号。而对于文化公益服务,马静希望有更多小众文化引领者能走入百姓中,不断传承弘扬,让“小众”变成“大众”。