日前,我市南锣经典传统剧目《老少换》成功入选国家文化和旅游部“优秀传统戏曲折子戏复排计划名录”,成为全市唯一入选该计划的剧目。这一殊荣的获得,不仅彰显了南锣剧种深厚的文化底蕴和艺术魅力,也标志着这一充满浓郁地域特色的戏曲表演形式在传承与创新之路上迈出了新步伐。

我市戏曲工作者经过数年的走访考证,深入挖掘并恢复了沧州本土生长的南锣剧种最初的剧情故事、音乐旋律及伴奏乐器,力求通过复排几近失传的传统经典剧目,将数百年前的艺术瑰宝以原汁原味的形态,呈现于世人面前。这背后有着怎样的故事?这部剧何时能正式登上舞台?带着这些疑问,记者走近《老少换》复排主创人员,一探究竟。

不断创新的南锣剧种

这几天,我市戏曲编剧赵宪坡特别忙。作为南锣剧目复排项目的牵头人、主持人及编剧,他正率领全体主创人员,为这部戏的上演进行最后的打磨与雕琢。

燕赵大地自古多慷慨悲歌,这片土地上衍生出了众多地方剧种,河北梆子、保定老调、评剧……无不演绎着北国儿女的品格与豪情。曾经在海兴一带流行的南锣剧,便是其中的一颗明珠。历经300年的沧桑岁月,它兴衰更迭,经历了诞生、繁荣再到沉寂的过程。而今,它又迎来了复兴的曙光。

谈及此,赵宪坡感慨良多。南锣剧种的历史可以追溯到300多年前的南锣曲。清代以后,海兴当地的秧歌艺人将南锣曲的音乐元素融入表演之中,逐渐形成了独具特色的南锣秧歌,其歌声高亢激昂,戏曲故事内涵丰富,深受当地群众喜爱。至上世纪40年代,部分南锣艺人勇于创新,改进了演出形式,彻底脱离了拉街表演的秧歌队,将南锣剧目搬上了农村的土戏台。自此,南锣成为一个独立的剧种并日趋成熟。

黄骅、盐山、山东无棣等地,均有南锣演出队伍活跃在舞台上,并形成了不同的表演流派。之后,由于种种原因,南锣剧一度沉寂无声。幸运的是,在1979年全国戏曲普查之际,海兴县文化馆创作员杨双发,通过深入走访整理,成功抢救了这一濒临消亡的剧种。他与曲作家冯世昌合作,改编了经典剧目《顶灯》,并创作了新戏《豆腐王》等剧目,使一批优秀的南锣演员得以崭露头角,为南锣剧的传承与发展注入了新的活力。

然而,随着小众戏曲市场的日渐萎缩,加之创作队伍后继乏人,南锣的发展受到了极大影响。2007年,“海兴南锣剧”被列入河北省第二批非物质文化遗产名录,海兴当地建立了传习所,为南锣老艺人们提供了传承平台。

2016年第二次全国戏曲普查的结果显示,全国4900多个剧种只剩下348个,河北省内虽存有剧种几十个,但沧州除了外来剧种,普查组仅确认了一个本土剧种——南锣。

新时代绽放新光彩

这个剧种命运的转机出现在2018年。

赵宪坡提到,国家为弘扬传统戏曲文化、保护戏曲剧种剧目,从2018年开始,在江苏昆山连续三年举办了戏曲百戏(昆山)盛典。盛典汇聚了全国348个剧种以及木偶剧、皮影戏等戏剧形态、408个剧目,演出达201场。这场百戏盛典让全国剧种在昆山“团聚”,许多沉寂已久的剧种得以再展芳华。

南锣作为沧州代表性剧种,于2019年在原沧州市艺术研究所的组织下,精心复排了经典剧目《顶灯》,并受邀参加2020年百戏盛典。此次沉寂后的华丽回归,给全国观众留下了深刻印象。

南锣的发展问题也因此重回到时任沧州市艺术研究所所长赵宪坡的视野。他认为南锣剧种要想不断发展壮大,必须从源头做起,不能深刻体会原汁原味的南锣剧目的艺术魅力和发展潜力,盲目的创新只会成为无本之木、无源之水。因此,他在开展《中国戏曲剧种全集》南锣分册编撰工作的过程中,又肩负起南锣传统剧目整理挖掘的重任。

与此同时,沧州戏曲音乐作曲家李刚,也在南锣音乐的挖掘、整理和创作工作中,成为关键人物。李刚在保定、黄骅一带演出的间隙接受了采访,他在电话中分享了南锣音乐挖掘整理的经过。

南锣音乐的演奏体系曾一度失传,李刚经过5年多的走访,走访河北、山西等地,终于寻得记载南锣伴奏乐器及音乐旋律的珍贵资料,恢复了以龙头琴、二管、唢呐为文场,以南锣、南梆子、哑钵为武场的演奏格局。

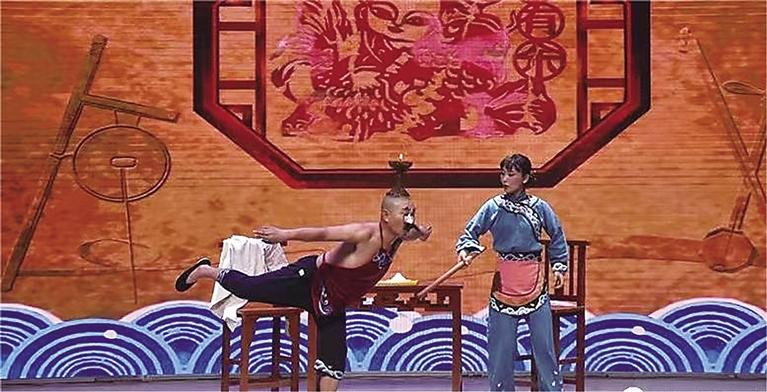

李刚坦言,为南锣设计唱腔和音乐殊为不易,因其旋律以吹奏乐为主,为此,他挖掘出了多首已失传上百年的民间曲牌并加以运用。经过深入研究与挖掘,他终于为复排后的南锣《顶灯》重新设计了音乐和唱腔,既有浓郁的老味,又契合现代观众的欣赏习惯。说到《老少换》,李刚告诉记者:“之前的南锣剧目,都是一旦一丑双角色的表演。《老少换》这出戏中,第一次出现了多行当表演,唱腔需要沧州方言和音乐旋律中的装饰音、南锣主旋律‘五字调’相结合。因此这次复排难度更大。”

经典再现 老戏新排

《老少换》作为南锣剧的经典讽刺喜剧,以15岁的三姐被父亲抵债转卖、历经磨难与冯元终成眷属的传奇故事为主线,展现了一位小人物的曲折命运与戏剧艺术的张力。此次复排,自去年启动以来,便倾注了赵宪坡等人的心血。他们在参考残缺剧本和老艺人口述故事的基础上,对剧本进行了精心的改编调整,让故事更加紧凑动人。同时,对伴奏和唱腔也进行了全新的设计,力求还原南锣剧的原汁原味。

目前,复排工作正在按计划进行。剧本、演员、音乐等各个方面都进行了进一步修改和调整,旨在通过“老戏新排,再创辉煌”的理念,将这一经典剧目打磨得更加完美。赵宪坡表示,希望通过这次复排,让更多的人了解和喜爱南锣,感受其独特的艺术魅力。

在复排过程中,演员的选择成为一大难题。由于南锣的唱腔和道白全部采用沧州地方方言,同时,演员还需具备扎实的戏曲功底,才能根据南锣剧的旋律和节奏完成表演。经过在全市范围内的广泛物色,目前终于找到了6名合适的演员。这些演员来自不同的戏曲背景,有的是唱评剧、梆子的专业演员,有的是戏校毕业的优秀演员,他们的加入为《老少换》的复排注入了新的活力。

这次复排活动,作为沧州市文化广电和旅游局专业艺术工作的一部分,得到了多方扶助和支持。沧州市群艺馆、沧州京剧团提供了舒适的排练和工作环境,沧州市鸿畅文化发展有限公司提供了经费支持,并协助完成了项目申报工作。这种国有事业单位与民营文化企业通力合作的新局面,保障了复排工作的顺利进行。

目前,《老少换》的复排已接近尾声,预计5月份能与观众见面。届时,《老少换》将和《顶灯》等经典剧目一起正式登台亮相,为观众奉上一场精彩纷呈的戏曲盛宴。这一经典剧目的再现,不仅将让人们再次感受到南锣剧的艺术魅力,也将为我市传统戏曲的传承与发展提供新的契机和动力。