海水淡化、超纯水制备、废水零排放、电池储能、光伏组件封装和保护、高纯气体分离、有机液体分离……

膜技术产品似乎有魔法,可以被应用到环境、医疗、能源等多个领域。膜产业成为推动传统产业升级和未来产业发展的支撑性产业,是发展新质生产力的重要方向。

5月8日到9日,京津冀国家高新区联盟大会暨中国(沧州)膜产业发展大会在沧州举行。

沧州为什么会成为膜产业转化的“首选地”?如何驱动京津冀区域整体产业结构迭代升级,打造“中国膜谷”?三地联手能为膜产业发展提供怎样的全方位要素保障?

在沧州,关于膜产业的创新性和可行性路径,轮廓日渐清晰立体。

神奇“膜” 沧州造

4微米,大约是一张普通A4打印纸1/25的厚度,也是位于沧州高新技术产业开发区的沧州明珠隔膜科技有限公司生产的锂离子电池隔膜,截至目前最薄的尺寸。

在锂离子电池行业内,隔膜的厚度直接影响电池的容量、循环以及安全性能,在保证强度的情况下,锂电池隔膜越薄越好。

这薄薄的隔膜上均匀分布着纳米级微孔。这些小孔,既能把电池正负极分隔开,防止短路,又能保证锂离子自由通行,让电池正常充放电。

在不断拉伸中让锂电池隔膜变得更薄、更均匀,正是沧州明珠隔膜依靠经验技术掌握的“绝活儿”。而明珠隔膜的同步双向拉伸工艺,可以将膜片在纵横两个方向同时拉伸,让隔膜上的微孔接近圆形。这样的方法可以让隔膜的孔径大小更均匀,从而提升锂电池能量密度和稳定性。

如今这一“内行频频点赞,外行啧啧称奇”的技术,在十几年前是被“卡脖子”的。

彼时,锂电池隔膜技术被日本等国垄断,价格十分昂贵。沧州明珠持续加大科研投入、进行技术攻关,让锂离子电池隔膜实现了“沧州造”,价格更是只有进口膜的1/20。这使得沧州明珠在成为国内外多家知名锂离子电池厂家主要供应商的同时,产品也实现大量出口。

而今,公司已成为世界范围内少数几家同时掌握干法单拉隔膜、湿法双拉隔膜和涂布改性隔膜3项核心技术的企业之一。公司先后建成干法单拉隔膜生产线7条、湿法双拉隔膜生产线8条,锂电池隔膜年产能达7亿平方米。眼下,公司总投资35亿元年产12亿平方米湿法锂电池隔膜项目正加紧建设,项目建成后公司锂电池隔膜市场占有率将跃居全国前五。

除了能量存储,“膜”法在生活中的应用也无处不在。

保质期超过半年的产品都需要用到BOPA薄膜。这种膜因为其强度高、韧性好、适用温度范围宽、特别耐酸碱、拥有良好的空气阻隔性和气味阻隔性,被称为“薄膜皇后”。不仅是食品包装,还可广泛应用于日化洗涤、医药电子、建筑化工等领域。

不仅如此,在航空航天领域,在海水淡化方面,各式各样形态各异、功能不同的“膜”,可上天、可入海,都已经实现了“沧州造”。

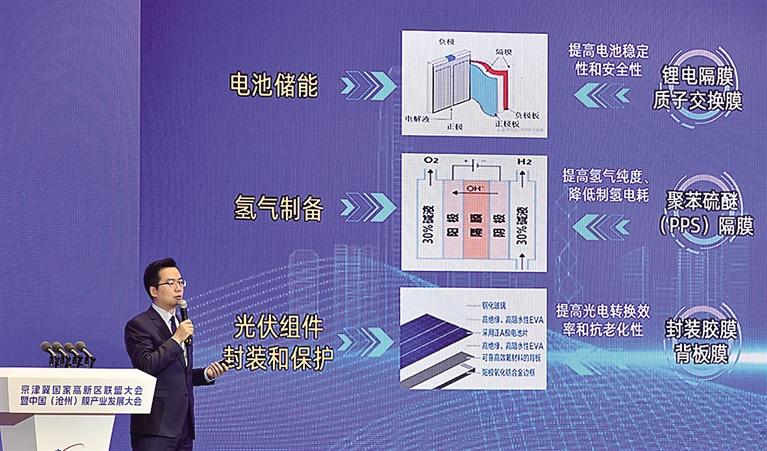

5月9日,在沧举行的京津冀国家高新区联盟大会暨中国(沧州)膜产业发展大会,发布了《中国膜赛道场景创新发展报告》,列出了膜赛道6大核心场景和20个具体场景。6大核心场景包括深度水处理、过程工业工艺创新、食品药品提纯、人体器官功能辅助、能源交换与储存、新型显示屏制备等,20个具体场景包括海水淡化、高纯气体分离、血液透析、电池储能、氢气制备、液晶面板制造等。

未来, 沧州“膜”法将在更多领域大展身手。

京津膜

技术转移首选地

北京,51分钟。天津,23分钟。

这是从京津赶赴沧州的嘉宾乘坐高铁所需的时间。即便从沧州到雄安新区、天津滨海机场、北京大兴机场,也都只需1个多小时。身处京津冀协同的“轨道”上,沧州拥有膜产业发展的便捷高效物流通道。

更让京津研发高地对沧州青睐有加的,是雄厚的产业基础。

落地中试项目18个,转化项目8个,注册公司9家,发布科技成果72项,成功获批省级自然科学基金项目12个,多项技术突破国外垄断,年底预计升规企业3家……

运行不到一年,天津工业大学沧州研究院晒出的成绩单让人眼前一亮。如今,研究院先后获批“河北省合作共建科技平台示范基地”“河北省膜产业技术研究院”“河北省工业医院”,已成为京津创新链与河北产业链深度融合的标杆。

天津工业大学拥有全国唯一的分离膜与膜过程国家重点实验室,研制出国内首支产业化中空纤维膜组件,有全球规模最大的膜领域研发团队,在分离膜领域累计获得8项国家奖。

在9日举行的膜产业发展大会上,天津工业大学工研院院长、分离膜与膜过程国家重点实验室副主任王亮道出“苦衷”——学校在分离膜领域有700余项专利,但真正落地到产业化还需要孵化、中试等过程,需要资金、场地、专业管理人才的支持,需要与企业有效互通。

要推动膜产业的发展升级,就不能让大量的研发成果“躺”在实验室。

沧州是国家最早规划的化工城市之一,各类化工企业可以提供丰富的聚酰胺、聚丙烯、二甲基亚砜等功能性膜上游原材料,形成原料供给优势。多年来,在沧州市委、市政府的正确领导和大力支持下,沧州高新区膜产业经历了从无到有、从有到专、从专到强的发展历程,在食品、环保、医药、民生等各方面均有应用。全市拥有膜企业千余家。

不仅如此,沧州的绿色化工、生物医药、海水淡化、食品加工、污水处理等还可为膜产业发展提供丰富的下游应用场景:液体分离膜可应用于渤海新区海水淡化及生物医药,也可应用于青县、献县、中捷等地的饮品提纯;气体分离膜可应用于泊头废气治理环保设备;双向拉伸尼龙薄膜、双向拉伸聚丙烯薄膜可作为食品包装袋以及保鲜膜应用于青县的食品包装行业。

如今,沧州高新区已拥有河北省膜产业技术研究院、河北省锂离子电池隔膜技术创新中心、河北省工业医院等省级以上各类创新平台15个。“龙头引领、链式发展”的膜产业特色集群,让沧州成为京津冀区域重要的膜材料生产基地,也成为京津膜技术转移的“首选地”。

在沧不怕“没柴烧”

“老粗布”不按“匹”卖,每平方米售价高达400元。在位于高新区的沧州工苑新型膜材料有限公司,这款“老粗布”供不应求。

虽然手感与粗布无异,但它却可以做到“透液不透气”,学名“低膜阻低渗氢聚苯硫醚隔膜”,身上集合了10余项专利,被广泛应用于污水处理及再生、工业用水及饮用水提纯、垃圾渗滤液处理等领域。

工苑新型膜材料落户沧州并在沧州打破国外技术封锁的故事,颇具代表性。

在国家大力发展氢能源的背景下,资本纷纷布局制氢行业,除了传统“老粗布”,还有欧美盛行的复合隔膜。

复合隔膜气密性更好、膜阻更低,但“老粗布”却更适合国内500标方乃至1000标方的大电解槽的“中国体质”。就在工苑瞄准国内市场的同时,上游的原料供应商切断了货源,彼时,公司原料全部依赖进口。与此同时,公司新址选择也迫在眉睫。

在沧州高新区多次登门拜访后,天津工业大学教授、博士生导师、沧州工苑新型膜材料有限公司法人代表李振环决定来试试。

在这里,高新区不仅为公司提供了研发场地,还把整栋楼供他们使用,厂房面积足是原来的4倍,还为企业提供了充足的产业转化基金……

有一流的科研团队,有充足的原料供给,有给力的后勤保障,李振环带领团队在沧州放开了手脚,突破原材料的桎梏,开发出了高致密、亲水型低膜阻隔膜,达到了复合隔膜的绝大部分性能,并可媲美外资企业。如今,这一产品已占据国内碱性电解槽制氢90%以上的份额。

技术突围、订单增加、公司发展柳暗花明。

距离工苑公司不远处的海派特膜科技(河北)有限公司,是天津海派特环保科技有限公司的控股子公司,主要从事高性能分离膜研发生产,依托研究院,开发了系列高性能中空纤维分离膜产品。

在海派特,还可以用“膜”法制碱。采用膜技术精制卤水,代替海水化盐直接制碱,让地下卤水制碱梦想成真。精制卤水中氯化钠含量是海水的3至4倍,降低了固体盐的使用量,每年可实现综合效益3750万元。

公司副总经理方朗坦言:“我们把研究院的科技成果引进来,在这里进行转化,促进现有产业转型升级。”

沧州成为京津企业的福地。

天津膜天膜科技股份有限公司董事长范宁是膜行业的“老兵”。在产业大会的路演中,他表示,“天津工业大学在沧州打了‘前站’,我们会马上跟进对接,建立产业基地,进行深入合作。”

沧州高新区高标准推进建设占地2500亩膜产业园区,打造“一中心两基地三平台”物理空间布局,重点发展分离膜和功能膜两大产业集群,聚焦膜产业项目全流程培育、全链条延展、全场景创新,加快形成新质生产力,实现膜产业规模、品质的“双提升”,致力打造京津冀区域最大的膜材料产业基地。

下一步,沧州将加强推进“膜材料—膜设备—膜应用”全产业链发展,以京津冀成果转化和产业链上下游协同为重点,着力引进研发平台、科技人才、优质企业等高端资源,推动膜产业链式集聚。

建设G2创新走廊

打造“中国膜谷”

G2,这条京沪高速公路,如今有了新的意义。

在京津冀国家高新区联盟大会暨中国(沧州)膜产业发展大会上,首次提出“京津冀G2产业创新走廊”概念。报告和倡议提出,依托G2京沪高速公路,以沿途高新区为核心节点,联袂沿线其他产业园区,探索和深化“大中小企业融通”“场景应用对接”“中试跨越行动”等合作模式,强化京津冀国家高新区联盟的资源要素配置和服务辐射带动等区域协同功能,构建上下游协同、差异化共生的产业发展格局,实现产业链供应链的深度融合,推动G2产业创新走廊成为京津冀协同发展的核心引擎,打造具有世界影响力的产业集群,为京津冀协同发展探索出一条具有创新性和可行性的路径。

作为国家重点发展的战略性新兴产业,膜产业涉及从上游化工原料供给,到下游环境、医疗、能源等多领域应用,对关联产业带动性强,具有场景驱动、技术密集、跨界融合等特征,是推动传统产业升级和未来产业发展的支撑性产业,对保障产业链供应链安全具有重要意义,也是推动新质生产力形成的重要增长点。打造“京津冀G2产业创新走廊”,膜产业是重要一环。

沧州高新区党工委副书记、管委会副主任李玉鹏表示,为了给企业提供坚实金融服务保障,沧州高新区与国华基金合作设立了产业基金,与河北省科技引导基金合作设立了科创基金,构建“专项资金+投资基金+金融扶持”全方位资金支持体系,服务膜产业发展壮大;同时,高新区水处理中心已通过国家专项债审批,重点建设膜废水处理中心、溶剂回收中心等基础设施,解决膜企业环保难题;区内华润热电,为企业提供低成本蒸汽、冷热水等要素保障;此外,对于膜产业项目实行更具弹性的包容审慎监管机制,降低准入门槛,加速项目落地。

不仅如此,为聚焦膜产业发展生态进一步优化,市政府大力引进龙头企业,与中车产业投资有限公司签署了战略合作协议,建设中车河北膜产业基地项目。同时,大会还签约了沧州华润热电有限公司分离膜产业基地配套蒸汽供应体系项目、沧州供水排水集团水处理中心项目,全面完善膜产业发展配套所需。与青岛阿迪埃脱盐中心签订膜产业发展战略智库项目,建设中国膜工业展馆,组建京津冀膜工业未来发展联盟和京津冀膜工业未来发展专家库,打造“产学研用+展览交易”膜工业发展一站式综合服务平台。河北省膜产业技术研究院、河北省膜产业协会、膜产业创投基金等联合发起《共建膜产业生态合作倡议》,共同打造“政产学研金服用”协同互促的产业创新生态。

京津由产业“疏解”变优势“输出”,沧州高新区由项目“承接”变产业“衔接”。一幅关于“中国膜谷”的壮美画卷正徐徐展开。