5月10日一早,武之新简单地吃过饭,便开始了一天的忙碌。

阳光透过窗子洒在书桌,书桌不大,但桌上摆满了厚厚的研究材料,每一本都记录着他多年来的辛勤付出和深入探索。

难以想象,眼前这位80岁的土壤研究专家仍然保持着如此旺盛的热情和精力。当年满怀理想的青年,如今已成为白发苍苍的老者,岁月的河流改变了他的容颜,但对知识的渴求,却从未变过。

他的手指在键盘上缓缓跳动,每一个动作都那么从容。

在外人看来,武之新享受国务院政府特殊津贴,是我市土壤研究领域的专家。可他却觉得自己是个不折不扣的“农民”。

山东农娃落户沧州

1944年12月,山东泰安泰山脚下一户普通的农家院里,一个男娃呱呱坠地。他就是武之新。

家中虽不富裕,但父母仍想尽一切办法供他上学,一路从小学到高中,武之新成了村里的第一个大学生。

那一年夏末,北去的火车疾驰在冀中平原金色的麦田中,武之新带着家人的希望和嘱托来到了北京农业大学(今中国农业大学),开启了大学生涯。

为什么要学农?

“那时候,去农业院校学习,可以不花一分钱。”他说。

大学毕业后,武之新被分配到献县农业局。他从小在泰山脚下长大,那是他第一次来到沧州。没想到,这一来,就将一生交给了这里。

刚工作时,他负责农业技术推广等工作,包括肥料的使用、种子繁育技术、病虫害防治等,天天和农民、土地打交道。即使他是个“科班”毕业的大学生,也时常被问得哑口无言。

同事背后议论纷纷:这个年轻人坚持不下来,干俩月就得想办法离开。

谁知一年多过去,田间地头仍能看见武之新的身影,他的肤色也由白净变成了黝黑。

那时,他已经成家,学习、看书成了生活中的日常。往往是,妻子端上来饭菜,武之新顾不上吃就凉了,就这样凉了热、热了又凉。他的目光全部被手中的研究资料所吸引,仿佛每一页纸、每一个字都蕴含着无尽的奥秘。

研究农业,一半在书里,一半在田间。对武之新来说,田野里那层层覆盖的土壤就是作物生长的关键。

闲暇时,他就跑到地里,挖土剖面,一层层地研究土壤结构,再与书里的内容对照。

短短两年,他就能对农民提出的各种问题对答如流。

1977年,又一项挑战降临。

县里筹建土壤肥料分析化验室,武之新成了负责人的不二之选。

当时,放眼全县,掌握土壤研究的技术人才屈指可数,这么专业的实验室怎么建?

没想到,仅用8个月时间,武之新就完成了县级农化分析室的设计、仪器设备及药品的购置,同年11月正式投入使用;以此为基础,他又承担了全省只有6个县参与的土壤普查试点工作;1980年,完成了全国土壤普查在献县的任务,其间,撰写的《献县土壤志》受到全国土壤知名专家的好评……

盐碱地上长出希望

1984年,武之新被调到了省农科院沧州农业研究所(今沧州市农科院),开始了更加全面的研究。

沧州地处渤海之滨,有大片的中、重度盐碱地,盐碱度在千分之八以上。这里缺乏淡水,土壤排盐一直是科研人员的攻关难点。

武之新是土壤及农业化学专业出身,很早就知道,盐碱地是我国重要的后备耕地资源,关乎14亿人口的饭碗。来到研究所后,他更深刻认识到,为什么人们把盐碱地称为土地治理中最难啃的“硬骨头”。

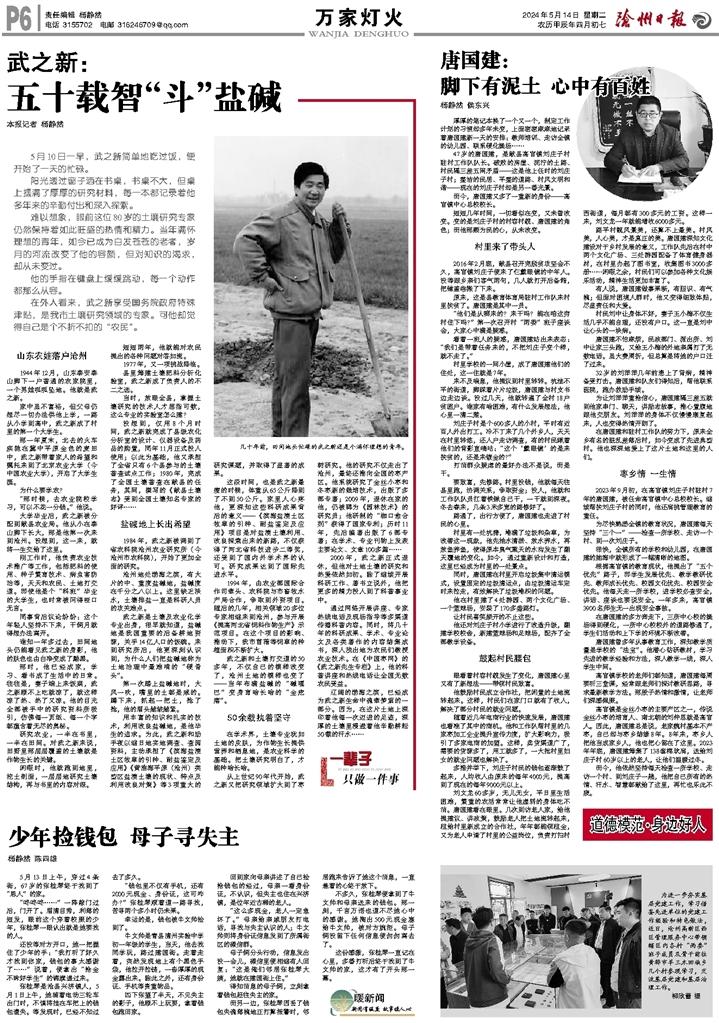

第一次踏上盐碱地时,大风一吹,嘴里的土都是咸的。蹲下来,抓起一把土,捻了捻,他的眉头越皱越紧。

用丰富的知识和扎实的技术,利用改良盐碱地,是他毕生的追求。为此,武之新和助手夜以继日地实地调查、查阅资料,主动承担了《滨海盐渍土区牧草的引种、耐盐鉴定及应用》《黄淮海平原(沧州)类型区盐渍土壤的现状、特点及利用改良对策》等3项重大的研究课题,并取得了显著的成果。

这段时间,也是武之新最瘦的时候,体重从65公斤降到了不到50公斤。家里人心疼他,更深知这些科研成果背后的意义——《滨海盐渍土区牧草的引种、耐盐鉴定及应用》项目是对盐渍土壤利用、改良探索出来的新路,不仅获得了河北省科技进步二等奖,还受到了国内外学术界的认可。研究成果达到了国际先进水平。

1994年,由农业部国际合作司牵头、农科院与市畜牧水产局合作,争取到外资项目。随后的几年,相关领域20多位专家相继来到沧州,参与开展《提高河北省饲料作物生产》示范项目。在这个项目的影响、推动下,我市苜蓿等饲草的种植面积不断扩大。

武之新和土壤打交道的50多年,不仅自己的模样改变了,沧州土地的模样也变了——当年布满盐碱的“碱嘎巴”变身育啥长啥的“金疙瘩”。

50余载执着坚守

在学术界,土壤专业犹如土地的皮肤,为作物生长提供营养和栖息地,是农业科学的基础。把土壤研究明白了,才能种啥长啥。

从上世纪90年代开始,武之新又把研究领域扩大到了枣树研究。他的研究不仅走出了沧州,最终还推向全国的枣产区。他系统研究了金丝小枣和冬枣新的栽培技术,出版了多部专著;2009年,退休在家的他,仍被聘为《园林技术》的研究员;他研制的“枷口愈合剂”获得了国家专利;历时11年,先后编著出版了6部专著;在学术、专业刊物上发表主要论文、文章100多篇……

2000年,武之新正式退休,但他对土地土壤的研究和热爱依然如初。除了继续开展科研工作、著书立说外,他把更多的精力投入到了科普事业中。

通过网络开展讲座、专家热线电话及现场指导等多渠道传播科普内容。同时,将几十年的科研成果、学术、专业论文及各类著作的内容结集成书,深入浅出地为农民们教授农业技术。在《中国枣网》的《武之新先生专栏》上,他的科普讲座和热线电话让全国无数农民受益。

辽阔的渤海之滨,已经成为武之新生命中魂牵梦萦的一部分。因为,在这片土地上深印着他每一次迈进的足迹,深厚的土壤里浸透着他辛勤耕耘50载的汗水……