本报记者 吕 坤 摄影 殷 实

当饱含科创资源的研发平台“搬”到家门口,沧州企业开始坐享近水楼台的红利。传统企业改头换面,新兴产业落地开花,企业转型升级加速,发展空间更广阔。

技术创新

旱碱麦面包出炉

配料、和面、烘烤……当一定比例的旱碱麦麦粉和麦麸被添加到面粉中,制作出的面包不仅香味浓郁,色泽和柔软度都更好,与普通粗粮面包相比,膳食纤维含量也有了大幅提升。

近日,在市北航科技园的中国农业科学院农产品加工与营养健康研究院(沧州)旱碱麦加工与制品创新研发中心实验室内,用这种“混搭原料”制作的面包,原料配比和技术工艺越发成熟稳定。

研发中心采集了10余个旱碱麦品种进行独特品质的挖掘与分析实验,充分考虑制品的营养成分、外观和口感,有针对性地开展技术攻关,开发出包含旱碱麦的半干面、鲜面、高纤面包等系列面制品,特别是在科研成果转化中注重相关企业生产线的改造和升级,谋求加工“最优解”。

另一间实验室内,微生物恒温培养箱正在运行。研发人员通过对面制品制作各个环节样品的腐败过程进行研究,就可以判断是哪个环节影响了产品保质期。如今,应用淀粉老化回生抑制技术及微生物控制技术,旱碱麦面花的常温保质期已从2天延长至7天,扩大了产品销售半径,助力企业销售额提升。

为推进智慧农业创新工程,我市聚焦重点地区、重点领域和重要农产品,支持农产品精深加工技术研发和示范推广,建立起以旱碱麦为重点的盐碱地特色农作物加工体系,成立由28家单位为成员的国家农产品加工产业科技创新联盟盐碱地农产品加工专业委员会,进一步推动农产品加工领域科技创新和成果落地。目前,中国农业科学院农产品加工与营养健康研究院(沧州)已建成旱碱麦加工与制品创新研发中心、果蔬食品制造与营养健康研发中心等6个研发中心,聚焦旱碱麦、冬枣、碱地梨、苜蓿、中药材等,深化盐碱地特色农产品精深加工技术研究,为农产品加工业做大做强提供科技支撑。

“家门口”拿到权威检测报告

企业工作人员只需把产品小样拿到“家门口”的研究院,当天就可以拿到检测数据。这大大提高了产品的检测效率。

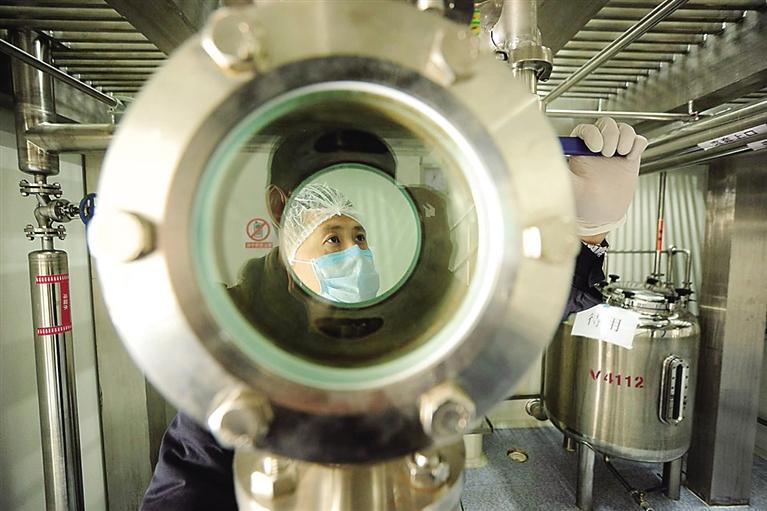

作为第一批落户沧州临港经济技术开发区的北京药企,北京金城泰尔制药有限公司也享受到这样的福利。搬来沧州后的企业,厂区面积比以前扩大了3倍多,产品也由以前的单一产品发展到多种产品,营业收入比之前增加了近10倍。

大家口中的“研究院”,是南开大学绿色化工研究院,是沧州临港经济技术开发区服务于京津冀科技创新的平台之一。目前,研究院与化学药孵化平台、分析检测平台以及中试基地等科技创新平台一起,构建起园区从研发到产业化的完整科技成果转化体系。

以往,园区内药企的研发样品需要寄到北京、天津甚至上海等地检测,费时费力。去年,位于园区的绿色化工研究院顺利通过了CMA资质认定的现场评审,拥有了出具权威检测报告的资质。企业在这里拿到数据证明后,再进行项目验收、产品安全监测以及研究数据决策,可以更高效便利。

围绕沧州重大产业需求,聚焦科研团队、科研成果,园区搭建起了分析测试服务平台、中试放大验证平台等公共服务平台,为企业提供检验检测、安全性评价、中试放大等公共科技服务。目前,研究院已经与50余家企业展开深入合作。完善的服务体系、全面的创新平台,让沧州临港经济技术开发区受到越来越多药企的青睐。

截至目前,全区累计入驻包括上市公司、中国医药百强企业、外资企业在内的60家优质企业。其中,来自北京、天津的企业就有45家,、初步形成“医药中间体+原料药+制剂”的产业链条。目前园区内已有近100个原料药产品投产,涵盖心脑血管、抗肿瘤、抗感染、代谢及内分泌等用药领域。