本报记者 杨金丽

5月19日,150多名南下干部后代齐聚浙江省衢州市,缅怀先辈故事,重温父辈战歌。

75年前的5月,来自冀鲁边区的首批南下干部听从党的召唤,千里迢迢来到江南。南下干部中,不乏沧州人。他们冒着没有散尽的硝烟,告别故土,远离亲人,犹如一颗颗来自北方的“种子”,化作江南的“春泥”,将青春、智慧、热血甚至生命,倾洒在南国大地上。

1

英雄故事催人泪下

5月19日,在南下干部后代相聚的活动上,衢州市龙游县8090宣讲团宣讲员詹雅芝为大家讲述了女英雄张凤俊的故事。

1949年初夏,19岁的沧州盐山姑娘张凤俊,跟随叔叔张秀岩南下,担任龙游县北区妇联主任,是当时龙游县最年轻的南下女干部。

1949年7月13日下午,国民党残部叶鹤纠集土匪,包围了当时的区公所驻地陈家村。张凤俊当时正在群众家中调研。得到消息后,她不顾老乡劝阻,立即赶去增援,和留守的干部拿起武器奋勇抵抗,最终寡不敌众,不幸被俘。

途经下翁墩古石桥时,叶鹤得知张凤俊的身份后,对她威逼利诱。张凤俊不为所动。叶鹤恼羞成怒,对她施以酷刑。张凤俊强忍剧痛,痛骂叶鹤,对着他的脸连吐两口血沫。叶鹤掏出手枪,对准张凤俊连开两枪,命人将她踢下石桥,落入滔滔洪水中……

“父亲在世时,常和我们提起张凤俊的事迹。”从杭州赶来参加活动的宋建国,是龙游解放后首任县长宋秀村的儿子。宋秀村与张凤俊同是来自盐山的南下干部。

当得知张凤俊烈士的堂弟张国兴也赶来参加活动时,人们站起身,报以雷鸣般的掌声。虽然从未谋面,宋建国和张国兴却一见如故。“我们的亲人曾一起并肩战斗!”宋建国激动地说,当年,他的父亲和很多南下干部都对没能成功营救张凤俊充满遗憾。这一幕也让现场很多人流下了热泪。

2

南下征程一走半年

南下干部是新中国历史上一个特殊的群体。

解放战争后期,山东、河北、山西等解放区积极响应党中央号召,抽调大批党政干部随解放军南下,接管地方政权,支援南方解放区建设。

盐山县政协原副主席、冀鲁边红色文化研究者吕少军,最近正着手研究冀鲁边区尤其是沧州南下干部的情况。他介绍说,以目前掌握的资料来看,当时的南下干部共分2批,第一批南下干部1948年底出发南下;第二批南下干部由刘格平、周贯五率领,1949年2月南下。

“1948年12月,渤海区确定了第一批南下干部,其中不少人就来自现在的盐山、海兴、南皮、东光、吴桥等地。1948年12月14日至15日,当时的靖远县(今盐山)南下干部动员选拔大会召开。大会最终确定了首批150人的南下干部工作队名单。宋秀村、张秀岩、张凤俊等都在这个名单里。当时只给他们两天假,可以回家看望父母、告别亲友、处理家务、整理行装等,之后就集合出发。许多干部因徒步行走路程太远,回到家只待了几个小时,便匆匆离家集合南下。”吕少军说。

途中,他们与南皮、东光、吴桥等地的南下干部工作队汇合,接受整编和培训后,随解放军南下。

出发时,他们还穿着厚厚的棉衣;来到南国,已到5月,到处山清水秀,花红柳绿,一派江南风光。他们取出棉衣里的棉花,棉衣变夹衣,立即投入到紧张繁重的工作中:筹粮支前、清剿匪患、土地改革、培训干部、恢复生产、安抚人心……

“他们像来自北方的种子,把自己播种进南国大地,最终像一片落叶,化作江南的一抔春泥。”吕少军说。

3

忠孝之间舍我为大家

通过与南下干部后代们的接触,吕少军越来越多地了解了南下干部当时的情况。他给记者讲述了宋秀村、张振国、武同升的故事——

宋秀村,盐山城关人,曾任盐山城关区委书记。南下时专门有一支12级以上干部的小分队,宋秀村是队长。小分队直接到杭州灵隐寺集训了半年,准备留在杭州工作。后来因为龙游情况复杂,上级派他到龙游,他成为龙游解放后的首任县长。宋秀村不仅严于律己,对子女和亲友,要求也很严格。3年自然灾害时期,他曾接弟弟一家来南方,却没有安排工作。一年后,弟弟一家又回了老家。他的儿子宋建国回忆,一次,他看见父亲大冷天与水泵工一起下水修水泵。“当时父亲只穿了短裤。后来我问父亲,为什么不穿雨裤?他说,当时只有一条雨裤,工人师傅没穿,我也不穿。”

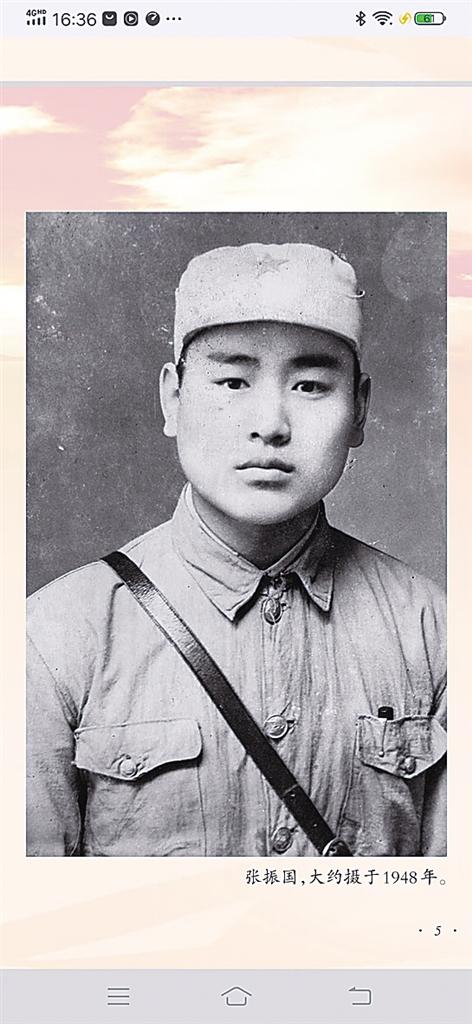

张振国是盐山县黄道刘庄村人,1942年参加八路军,先后参加了抗日战争、解放战争。他在回忆录中详细讲述了南下途中克服困难、艰辛跋涉的经历,以及到达浙江后遭遇种种危险、参加剿匪战斗、守护水电站等故事,深情回忆了来自家乡的女英雄张凤俊的壮举,真实感人,催人泪下。他的这本回忆录,成为研究南下干部的重要资料。

来自海兴武常丰村的武同升,也是南下干部之一。他1938年参加革命,1949年来到衢州江山3年后,才将妻儿从老家接来团聚。他干工作有“四宝”:斗笠、蓑衣、锄头、解放鞋。

武同升的儿子武保权说,1975年冬,他在江山县上余区四都乡插队。一次,他参加“治山治水,开发黄土丘陵大会战”劳动时,在肩挑手扛的人群中,看到了父亲的身影。“那时父亲年近六旬。老百姓们说,老县长还是当年的英雄本色!”武保权说,那一刻自己既心痛又骄傲,立志要成为父亲一样的人。

每次回老家海兴探亲,离家前,武同升都会拿起扁担,为父母、兄弟、邻里挑满水缸。小时候,武保权不明白父亲为什么要这么做。而今他明白了:父亲心里总是对父母和家乡亲人有一份亏欠。忠孝不能两全。他只能用挑水的行动,尽可能地弥补心中的亏欠和遗憾。