◀张旭增家是五代武术世家,习武是他的日常。

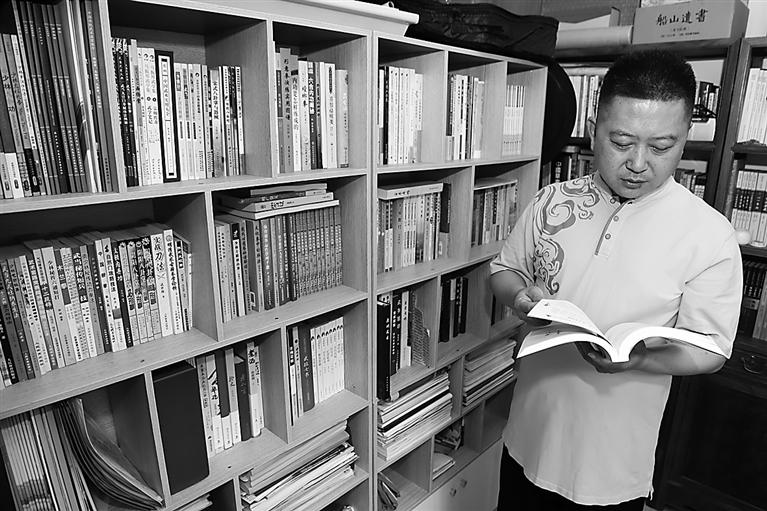

清池大道南湖公园对面有处民宅,新华区五代武术世家张旭增家就住在这里。走进去,房屋布局颇有沧州老住户的特色。门洞里挂着“武术小院”的牌匾,庭院里种着花草树木,陈列着多种武术器械。北房正厅两侧摆放着刀枪剑戟等各种冷兵器,南房外间墙上挂着家族上百年的老照片和书画作品。里间是个小书房,摆着两壁的书架,书架上满是书。临窗一张书桌,上有笔墨纸砚,以及字帖、未临完的书法习作。

张旭增,44岁,在一家房企工作,业余酷爱武术、京剧、冷兵器研究。

问张旭增,这是他的书房吗?他笑笑说:“是呀。这不在南屋吗?我就顺嘴叫南书房。练武之余,在这里喝喝茶、看看书、临临字帖。”

都说文武沧州,真没想到,在这个老百姓家的小院里,看到了文与武的交融。

五代世家文武兼修

张旭增说,在沧州武术界,自己只是默默习武大军中的一员,并不出众;但曾祖父张宝安却是沧州武术史上一位重要的人物。

《沧州武术志》中有张宝安的人物介绍。他出生于1886年,自幼随舅父马云龙习武,后拜王振鹏为师,深得查滑拳精要,兼通少林、燕青、太极、六合、八极、太祖、功力等各门派。他曾任青县马厂兵营武术教官、沧县县立小学武术教师、曹锟武术营教官、南京中央国术馆教官、傅作义部队武术教官等职。返乡后,曾任沧县民众教育馆武术班教师,还曾出任镖师,押镖行走江湖。抗日战争爆发后,他的长子被日军掳去,生死不明。怀着国仇家恨,他送次子走上抗日前线。解放战争时期,目睹国民党的黑暗统治,他不仅命儿子阵地起义,还率家人协助解放军从事津沧之间地下情报联络工作。中华人民共和国成立后,在历届武术比赛上,他率队参赛,屡获佳绩,还赢得“大铲张”的美名。王子平曾为他赠联“南山擒猛虎,北海伏蛟龙”。1962年,他担任沧州市武术研究室主任,潜心挖掘整理武术资料。同时还兼任沧州市武协主席等职。

张宝安的武者风范和报国情怀,深深地影响了后代。他的儿子张秉文、张秉武,女儿张淑贞均武艺高强。张秉文以武报国参军,多次荣立战功。长孙张志刚投笔从戎,因公负伤后,热心于继承家学武术。张旭增是张志刚的儿子,也是家族武学的第四代传人。“曾祖父晚年立志挖掘整理沧州武术资料。要做这些,必须文武兼修。我们家以武传家,也始终重视文化知识的学习和涵养。”张旭增说,习武之人内外兼修,读书学习也是必修的功课之一。“有功家国书常读,无益身心事莫为”。张旭增说,这是祖辈传下来的家风之一。

练武场与南书房

张旭增说,父亲参军入伍,自己从小跟着爷爷长大。爷爷不仅教他武艺,还喜欢听评书、看京剧、侍弄花草。那时家里的书不多,每次看到书,他就像逮到宝贝一样,《水浒传》《红楼梦》《聊斋志异》……就这么一路看下来。后来他上大学,看书的机会更多了。参加工作后,他又读了在职研究生。人生路上,书是必不可少的良师益友。

张旭增习武,开始是家族使命,后来慢慢变成了习惯和兴趣爱好。与庭院一墙之隔,张家有个不大的练武场。晚上,夜幕降临,灯光一亮,练武的朋友聚集而来。大家意气相交,以武会友,酣畅淋漓地练上2个小时后,武友们散去,练武场归于平静,他也回到南书房。

如果说练武场是他每天习武的场地,那么南书房就是他每晚的精神静修之地。

窗外,月移花影,暗香浮动;书房里一人独处,安静清凉。这时可临帖习字,也可翻阅书籍,很随意自在地和书做伴一两个小时,就给这一日画下了圆满的句号。

“原来没有书房,书桌和书架就摆在卧室里。这样最大的缺点是,常常拿书躺着读,读着读着就睡着了。前几年收拾老房子时,忽发奇想觉得应该打造一间书房,作为心灵的休憩之所。这才有了南书房。”张旭增说。

书架里的秘密

仔细浏览张旭增书房里的各种书籍,发现武术书以及医书占了很大比重。

年龄渐长,张旭增喜欢研读文史哲学,这也成了滋养他精神世界的食粮。只要有时间,他就翻翻看看。“不敢说裨益人生,起码让自己活得通透一些。”

张旭增从小和曾祖父的弟子高镇宾习各派气功,后拜查滑名家马振成、马振东习查滑拳。“习武的目的在强身健体,习武时要注意的方面很多。习武靠学、靠练,也靠悟。怎么悟?看书是领悟武术真谛的方法之一。”他说,不同的习武阶段,从书中领悟到的东西也不同。在学习这条路上,不管是谁,也无论学什么,都在重复着这样的路径:阅读、践行、再阅读、再践行。对习武者而言,更是如此。

张旭增还跟随查滑名家马振东学习伤科理疗,书架上也有不少中医书籍。“自古武医不分家,很多武术界的老前辈也是气功大师、骨伤科的名医。曾祖父在气功、骨伤、推拿方面,也都颇有所成。”张旭增说,无论武术还是医术,自己还处在学习阶段。从某种程度上说,这两壁书架里的书,就是随时随地的老师。自己在习武、学医以及人生路上遇有不懂不通的地方,翻翻书籍,有时还真能找到答案。