本报记者 邢 程 摄影报道

又到了茄子、辣椒、黄瓜成熟的季节,暑假前,新华区荣官屯学校的学生们手拿迷你版耙、耨、犁、独轮车、碾子等农具,在学校小菜园上了一场丰富的生活体验课。授课老师是学校保安师傅韩帮勤,学生手中的微型农具,都是他亲手制作的。

其实不止这些,用一次性筷子做农具模型,用废旧木料做鲁班锁,他已经利用闲暇时间制作了几十件有趣的小玩意儿。随着保安室时不时有新品“展出”,这位隐藏在校园里的“巧手匠”也闯入大家的视野。

废旧物品再利用

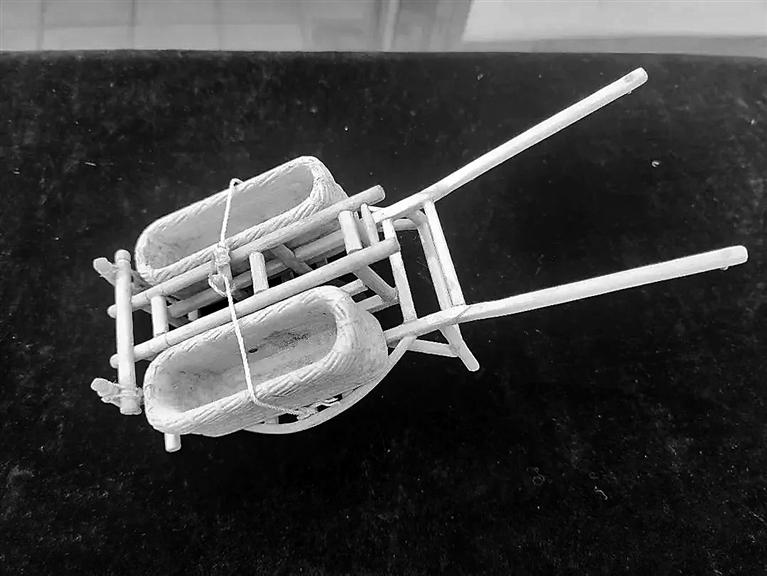

“看,只要两只手抓住手柄向前推,‘独轮车’就能灵活转动起来。”韩帮勤一边说着,一边为学生们演示,虽然模型只有10厘米高,可功能跟真实农具没啥差别。这些精致的农具模型,是韩帮勤闲来无事自个儿琢磨的。

今年60岁的韩帮勤是新华区小赵庄乡孙庄子村民。虽然年轻时干着体力活儿,可韩帮勤心灵手巧,从20年前就开始捣鼓木雕。随手捡来的桃木枝,经他巧手精雕细琢,一把精致的桃木刀便呈现在众人眼前。

“谁喜欢就送谁一个,这玩意儿也没啥成本,就是耗工夫。”韩帮勤说,那段时间,光送出去的桃木小挂件就有上百件。因为桃木挂件样式独特,常有人主动前来购买。韩帮勤打趣说道:“那段时间,几乎每天都有‘生意’上门,我曾想,干脆就靠这门手艺吃饭得了。”但他很快打消了这个念头,韩帮勤可不想让这份爱好有了“羁绊”。

两年前,韩帮勤来到荣官屯学校当保安,倒班的工作让他有了更多时间“搞创作”。一天,他在餐馆正吃饭,看着手中的一次性筷子突然来了灵感。

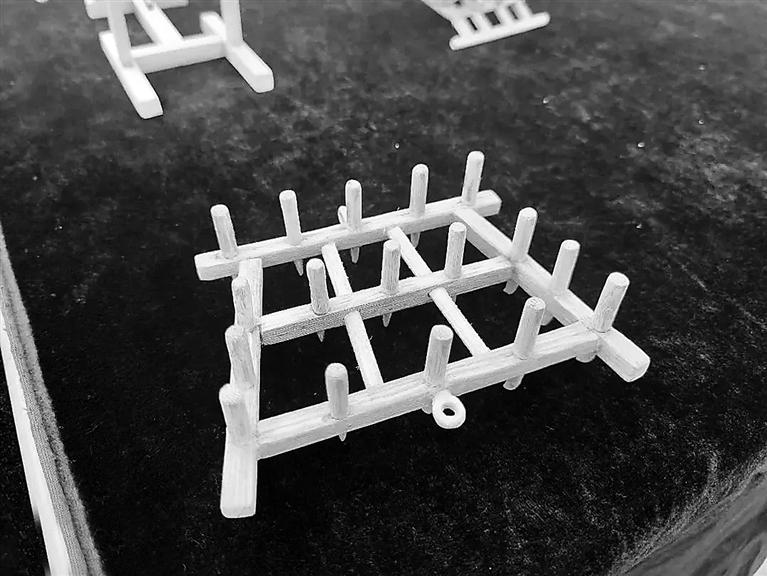

“这一次性筷子有木头的,有竹子的,有圆的,有扁的,没准能用它研究出点新花样。”韩帮勤说。回到家,他把一次性筷子截成长短不一的木条,一头削尖,一头磨圆,用小号电钻钻了几个小孔,简单拼接,就制作出了一把“小耙子”。看着它精巧的模样,韩帮勤脑中浮现出儿时在田间的记忆。就这样,制作一套手工农具模型的想法诞生了。

动起来的农具模型

韩帮勤常去一家小饭馆吃饭,店主得知他要搞“发明”,便主动送了他不少新筷子。

有了店主支持,韩帮勤如鱼得水,做起手工来更带劲儿了。不管是纺线用的纺车、载着两个筐的独轮车,还是耕地除草用的木耙、纳鞋底用的夹板等,韩帮勤都尝试制作,而且每次都能把农具的各个小细节完美还原。

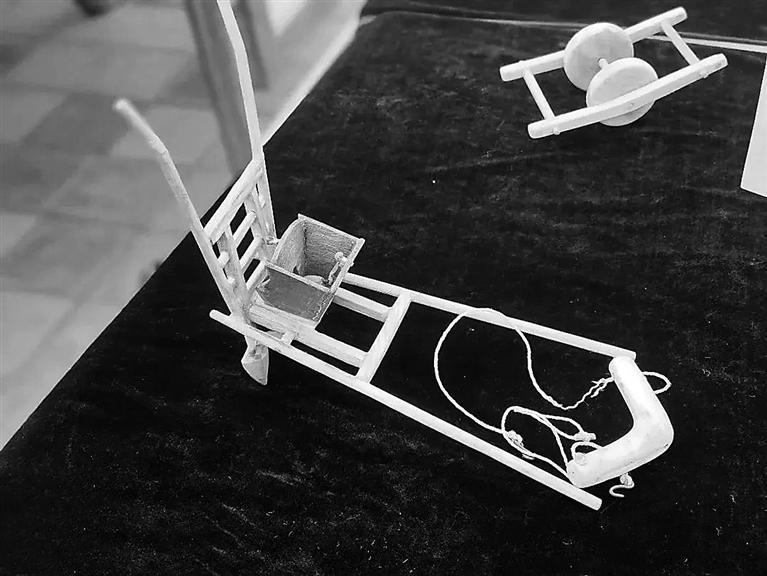

“我做的不是那种只能供人欣赏的摆件,而是一件能够动起来的‘农具’。快瞧!”说着,韩帮勤把一捧小米倒进“耧车”里。在有规律的晃动下,“耧车”下方的两侧孔洞里陆陆续续“跳”出小米粒。

韩帮勤说,除了田间地头上的农具,他还凭记忆制做了不少有趣的老物件。“拨锤是以前妇女们搓麻绳常用的工具,多用棒骨制作而成。我把木料雕刻成骨头的形状,再在中心位置嵌入一个钩子,做成小模型。”说着,他又指向一旁的“纺车”,“过去农村几乎家家都有纺车,由木架、锭子、绳轮和手柄等部分组成,锭子在左,绳轮和手柄在右,中间靠绳弦传动。我制作的这个‘纺车’,摇动把手就能转动起来。”

其实,韩帮勤并非木匠出身,在制作中有时也会犯难。比如制作“独轮车”时,需要两个有弧度的木条,他就尝试把一次性筷子用开水浸泡后,弯成想要的样子。但在制作车两侧的筐时就没那么容易了,编不了几根荆条就会折断。之后,他又尝试用蒲草和铝丝编筐,效果都不理想。最后,只好找了块废旧木料,在筐边和筐身上雕刻出一道道藤编的纹理来以假乱真。

“光这个‘独轮车’就做了3天。”韩帮勤说,虽然耗费了不少工夫,但制成成品后他十分满意,轻轻一推,车轮就能灵活转动。

学校保安当“教师”

随着一个又一个新奇的小玩意儿不断出现在保安室,韩帮勤的手艺再也藏不住了。一天,校长杨敬找到韩帮勤,希望能用他制作的这些“农具”,为孩子们开展农耕文化实践活动做“道具”。

听到这一消息,韩帮勤有些惊讶。他从没想过自己制作的农具模型还能派上如此大的用场。接下来,一场特别的个人展如期在校园内举办,和以往不同,这次展出的不是字画、书法作品,而是一件件精巧的农具模型。学生们围成了圈,惊奇地观看着展台上摆放着的“农具”,争先恐后地询问:“韩爷爷,这是干什么用的?那个呢?”……

后来,杨敬再次找到韩帮勤,希望他能为学生们当“老师”,教孩子们制作手工艺品。“我是个粗人,文化程度不高,当教师不成吧?”韩帮勤本想拒绝,但看到孩子们渴望的眼神,便又改了主意。

此后,每周五下午的最后一节课,韩帮勤就会来到他的专属小课堂,为爱好手工制作的孩子们上课,一间不大的教室里,每天充斥着欢声笑语。校园保安当“教师”了,这一话题成了当地人们茶余饭后讨论的一件趣事。

“既然成了‘教师’,就要为孩子们多做些事,干一天就要像一天的样子。”韩帮勤说,从那以后,他开始关注益智玩具,并用废旧木料尝试做了三通、孔明锁、鲁班锁等多种适合孩子们的小玩具。

“孩子们玩得可带劲儿了。”韩帮勤说,自从当了“教师”,他越来越有成就感,也准备在干好本职工作的同时,多制作一些益智玩具,为孩子们带去更多乐趣。