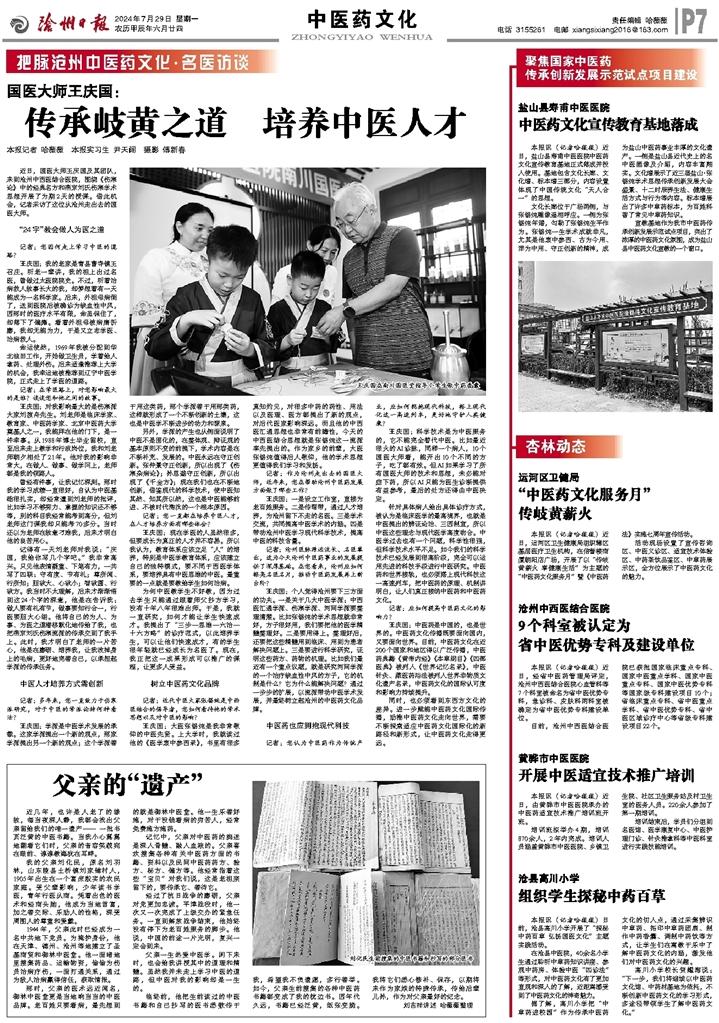

近日,国医大师王庆国及其团队,来到沧州中西医结合医院,围绕《伤寒论》中的经典名方和燕京刘氏伤寒学术思想开展了为期2天的授课。借此机会,记者采访了这位从沧州走出去的国医大师。

“24字”教会做人为医之道

记者:您因何走上学习中医的道路?

王庆国:我的老家是青县曹寺镇王召庄。听老一辈讲,我的祖上出过名医,曾做过太医院院史。不过,听着治病救人故事长大的我,却梦想着有一天能成为一名科学家。后来,外祖母病倒了,送到医院后被确诊为缺血性中风,因那时的医疗水平有限,命虽保住了,却落下了偏瘫。看着外祖母被病痛折磨,我却无能为力,于是又立志学医、治病救人。

命运使然,1969年我被分配到华北油田工作,开始做卫生员,学着给人拿药、处理外伤。后来适逢推荐上大学的机会,我幸运地被推荐到辽宁中医学院,正式走上了学医的道路。

记者:在学医路上,对您影响最大的是谁?谈谈您和他之间的故事。

王庆国:对我影响最大的是伤寒派大家刘渡舟先生。刘老师是临床学家、教育家、中医药学家、北京中医药大学奠基人之一,我能拜在他的门下,是一件幸事。从1988年博士毕业留校,直至后来走上教学和行政岗位,我和刘老师朝夕相处了21年。他对我的影响非常大,在做人、做事、做学问上,老师都是我的领路人。

曾经有件事,让我记忆深刻。那时我的学习成绩一直很好,自认为中医基础很扎实,却经常遭到刘老师的批评,比如学习不够努力、掌握的知识还不够等,别的科目我经常能考到高分,但刘老师这门课我却只能考70多分。当时还以为老师在故意刁难我,后来才明白他的良苦用心。

记得有一天刘老师对我说:“庆国,我给你写几个字吧。”我非常高兴。只见他表情凝重、下笔有力,一共写了四联:守有度、节有礼;尊所闻、行所知;胆欲大、心欲小;智欲圆、行欲方。我当时不太理解,后来才渐渐悟到这24个字的深意,他是在告诉我:做人要有礼有节,做事要知行合一,行医要胆大心细。他将自己的为人、为事、为医之道潜移默化地传给了我,也把燕京刘氏伤寒流派的传承交到了我手上。此时,我才明白了老师的一片苦心,他是在磨砺、培养我,让我改掉身上的毛病,更好地完善自己,以承担起学派的传承任务。

中医人才培养方式需创新

记者:多年来,您一直致力于伤寒派研究,对于中医的学派论持何种看法?

王庆国:学派是中医学术发展的承载。这家学派提出一个新的观点,那家学派提出另一个新的观点;这个学派善于用这类药,那个学派善于用那类药,这样就形成了一个不断创新的土壤,这也是中医学不断进步的动力和源泉。

另外,学派的产生也从侧面说明了中医不是固化的,在整体观、辩证观的基本原则不变的前提下,学术内容是在不断补充、发展的。中医永远在守正创新。张仲景守正创新,所以出现了《伤寒杂病论》;孙思邈守正创新,所以出现了《千金方》;现在我们也在不断地创新,借鉴现代的科学技术,使中医知其然、知其所以然,这也是中医能够前进、不被时代淘汰的一个根本原因。

记者:您一直都在培养中医人才,在人才培养方面有哪些体会?

王庆国:现在学医的人虽然很多,但要成长为真正的人才并不容易。所以我认为,教育体系应该立足“人”的培养,特别是中医学教育体系,应该建立自己的独特模式,要不同于西医学体系,要培养具有中医思维的中医。最重要的一点就是要教给学生如何治病。

为何中医教学生不好教,因为过去学生只能通过跟着师父抄方学习,没有十年八年很难出师。于是,我就一直研究,如何才能让学生快速成才。我提出了“三步—思维—六治—十六方略”的诊疗范式,以此培养学生,可以让他们快速成才,有的学生很年轻就已经成长为名医了。现在,我正把这一成果形成可以推广的课程,让更多人受益。

树立中医药文化品牌

记者:近代中医大家张锡纯是中西医结合的倡导者,您如何看待他的学术思想以及对中医的影响?

王庆国:大医张锡纯是我非常敬仰的中医先贤。上大学时,我就读过他的《医学衷中参西录》,书里有很多真知灼见,对很多中药的药性、用法以及医理、医方都提出了新的观点,对后代医家影响深远。而且他的中西医汇通思想也非常有前瞻性,今天的中西医结合思想就是张锡纯这一流派率先提出的。作为家乡的前辈,大医张锡纯值得后人敬仰,他的学术思想更值得我们学习和发扬。

记者:作为沧州走出去的国医大师,近年来,您在帮助沧州中医药发展方面做了哪些工作?

王庆国:一是设立工作室,直接为老百姓服务。二是传帮带,通过人才培养,为沧州留下不走的名医。三是学术交流,共同提高中医学术的内涵。四是带动沧州中医学习现代科学技术,提高中医的科技含量。

记者:沧州医脉源远流长、名医辈出,这为今天沧州中医药事业的发展提供了深厚基础。在您看来,沧州应如何擦亮名医名片,推动中医药发展再上新台阶?

王庆国:个人觉得沧州要下三方面的功夫。一是关于几大中医学派:中西医汇通学派、伤寒学派、河间学派要整理清楚。比如张锡纯的学术思想就非常好,方子很好用,我们要把他的医学精髓整理好。二是要用得上。整理好后,还要把这些精髓用到临床、用到为患者解决问题上。三是要进行科学研究,证明这些药方、药物的机理。比如我们最近有一个重点议题,就是研究河间学派的一个治疗缺血性中风的方子,它的机制是什么?它为什么能解决问题?通过一步步的扩展,以流派带动中医学术发展,并最终树立起沧州的中医药文化品牌。

中医药也应拥抱现代科技

记者:您认为中医药作为传统产业,应如何拥抱现代科技,搭上现代化这一高速列车,更好地守护人类健康?

王庆国:科学技术是为中医服务的,它不能完全替代中医。比如最近很火的AI诊脉,同样一个病人,10个国医大师看,能开出10个不同的方子,吃了都有效。但AI如果学习了所有国医大师的技术和思想,未必能对症下药,所以AI只能为医生诊断提供有益参考,最后的处方还得由中医决定。

针对具体病人给出具体诊疗方式,被认为是临床医学的最高境界,也就是中医提出的辨证论治、三因制宜,所以中医这些理念与现代医学高度吻合。中医学过去也有一个问题,科学性很强,但科学技术水平不足。如今我们的科学技术已经发展到很高阶段,完全可以运用先进的科技手段进行中医研究。中医药和世界接轨,也必须搭上现代科技这一高速列车,把中医药的原理、机制讲明白,让人们真正接纳中医药和中医药文化。

记者:应如何提高中医药文化的影响力?

王庆国:中医药是中国的,也是世界的。中医药文化传播既要面向国内,又要面向世界。目前,中医药文化在近200个国家和地区得以广泛传播,中医药典籍《黄帝内经》《本草纲目》《四部医典》被列入《世界记忆名录》,中医针灸、藏医药浴法被列入世界非物质文化遗产名录,中医药文化的国际认可度和影响力持续提升。

同时,也必须看到东西方文化的差异。进一步赋能中医药文化国际传播,助推中医药文化走向世界,需要不断探索适应中医药文化国际化的新路径和新形式,让中医药文化走得更远。