张法正

南皮县龙堂村是“人民艺术家”王蒙的故乡,也是他二姑,我曾祖母的故乡,是我心之所向。

6月末的一天,我从老家东光县东塘村出发,驱车沿辛霞路,一路向东,过大单镇进入南皮县界。经寨子、凤翔,“潞灌镇”的标牌映入眼帘。我的心情激动起来:阔别已久的龙堂村就要到了。

早在2007年清明节,我曾随王蒙先生的弟弟王行、堂妹王青,来这里参加他们祖父母新坟立碑祭奠仪式并合影留念。时隔多年重访龙堂村,我想探寻王氏故居遗迹,听一听那些隐藏在岁月里的家族逸事。

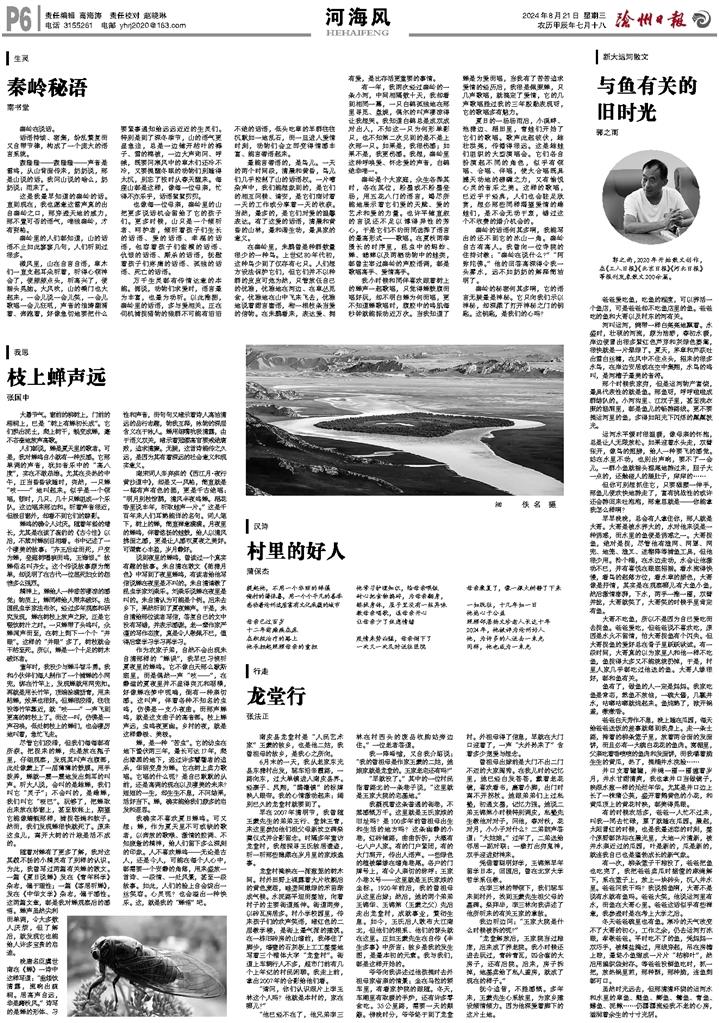

龙堂村掩映在一派葱茏的树木间。村外田野上裸露着大片收割后的黄色麦茬,畦垄间嫩绿的禾苗渐成气候。水泥路平坦而整洁,向着村子的主要街道延伸。街道两旁,以砖瓦房居多。村小学校园里,传来孩子们的欢声笑语,暗红色的二层教学楼,是街上最气派的建筑。在一栋旧砖房的山墙前,我停住了脚步,墙壁的石灰板上工工整整地写着三个楷体大字“龙堂村”。街道上车辆行人不多,超市门前有几个上年纪的村民闲聊。我走上前,拿出2007年的合影给他们看。

“请问,你们认识照片上李玉林这个人吗?他就是本村的,家在哪儿?”

“他已经不在了,他兄弟李三林在村西头的废品收购站旁边住。”一位老者答道。

我一阵唏嘘,又自我介绍说:“我的曾祖母是作家王蒙的二姑,她娘家就是龙堂的。王家老宅还有吗?”

“早就没了。”其中的一位村民指着路北的一条巷子说,“这里就是王家大院的宅基地。”

我凝视着这条普通的街巷,不禁感慨万千。这里就是王氏家族的旧址吗?是100多年前曾祖母出生和生活的地方吗?这条幽静的小巷,红砖铺路,曲曲折折,大概有七八户人家。有的门户紧闭,有的大门洞开,传出人语声。一些绿色的植被攀缘在墙角巷尾。各户的门牌号上,有令人亲切的称呼:王家小巷X号——这里就是王氏家族的坐标。1920年前后,我的曾祖母从这里出嫁;然后,她的两个弟弟王锦华、王锦第(王蒙之父)先后走出龙堂村,成就事业,繁衍生息。如今,王氏后人散布大江南北,但他们的根系、他们的源头就在这里。正如王蒙先生在自传《半生多事》中所言:故乡是我的发生图,是最本初的元素。我与我们,都是这样开始的。

爷爷向我讲述过他孩提时去外祖母家省亲的情景:坐在马拉的轿车里,有看家护院的跟随。冬天,车厢里有取暖的手炉,还有许多零食吃。35公里路,需要一天的颠簸。傍晚时分,爷爷终于到了龙堂村。外祖母得了信息,早就在大门口迎着了,一声“大外孙来了”含着多少宠爱与想念。

曾祖母出嫁前是大门不出二门不迈的大家闺秀。在我儿时的记忆里,她已经白发苍苍,戴着老花镜,喜欢看书,裹着小脚,出门时离不开拐杖。她跟弟弟们上过私塾,初通文墨,记忆力强。她说二弟王锦第小时候特别调皮,私塾先生教他对对子,问他,春对秋,花对月,小小子对什么?二弟朗声答道:“大姑娘。”过年了,二弟送给邻居一副对联:一拳打出穷鬼神,双手迎进财神来。

凭借着聪明好学,王锦第早年留学日本,回国后,曾在北京大学哲学系任教。

在李三林的带领下,我们驱车来到村外,找到王蒙先生祖父母的墓碑。祭拜毕,李三林向我讲述了他所听来的有关王家的掌故。

我边听边问:“王家大院是什么时候被拆的呢?”

“龙堂解放后,王家院当过粮库,后来成了养老院。我小时候还进去玩过,青砖青瓦,四合套的大房子,还有后院。后来,房子拆掉,地基卖给了私人盖房,就成了现在的样子。”

抚今追昔,不胜感慨。多年来,王蒙先生心系故里,为家乡建设倾情倾力。因为他深爱着脚下的这片土地。