做个纯粹的写作者是快乐的,每当看到作品变成铅字,那种开心自不必言说。读与写的过程有苦有乐,东光的金培瑞对于书的痴迷和爱惜,就曾感动过很多读书人,熟悉他的人都说:读书爱书,当如此。

栖霞街·后花园

从东光县城经大运河畔往东行10公里,就到了东光县于桥乡西小崔村。村里有条南北街叫栖霞街,金培瑞的诗集《栖霞街》由此得名。他的家就在这条街上。

他家的东面是一个大园子,种着花花草草和各种蔬菜,经常是蜂蝶飞舞、瓜果飘香。千姿百态的物象给了金培瑞灵感,他创作出了30多万字的散文集《幸福的后花园》。家,是他读书写作最大的素材来源。

小时候,他家老屋有个小书箱,似乎被人遗忘了好多年。他懂事后,那个小书箱被他翻腾来翻腾去——不识字时看上面的画;识字了,就隔三差五地读那些刚刚认识的字。

老金家是中医世家,金培瑞的老爷爷金澄源是十里八乡出了名的中医。这书箱里多半是医学书,有些还是线装木版印的,十分珍贵。另有一些是他叔叔用过的文学书。方志敏的《可爱的中国》、前苏联作家波列伏依的《无脚飞将军》……那些书,给了他初识文学的启蒙。

放着书箱的老屋也就成了他的第一个书屋,这是一个多彩的世界。久居津门的叔叔回来探亲,常逗他,将他倚在炕头墙上的报纸倒过来。他便赶紧纠正过来,并噘起小嘴向叔叔发难。当初那只是叔叔和他做的一个游戏,不承想,这个游戏成了他迈向文学艺术殿堂的阶梯。从能用文字真正表达自己的思想,他就时不时地与叔叔交流文学和书法。前期通过书信,后期通过通信,再后来叔叔常回老家来,他便当面求教。

1983年底,金培瑞当上了村里的小学教师。在翻盖老屋时,父亲让木匠师傅用剩余的木料给他打了一个书橱。书橱虽不大,却满足了他那颗爱书的心。在新书屋里,他读书如痴如醉,拥书而眠便成了他的一种习惯。

新书房·书三千

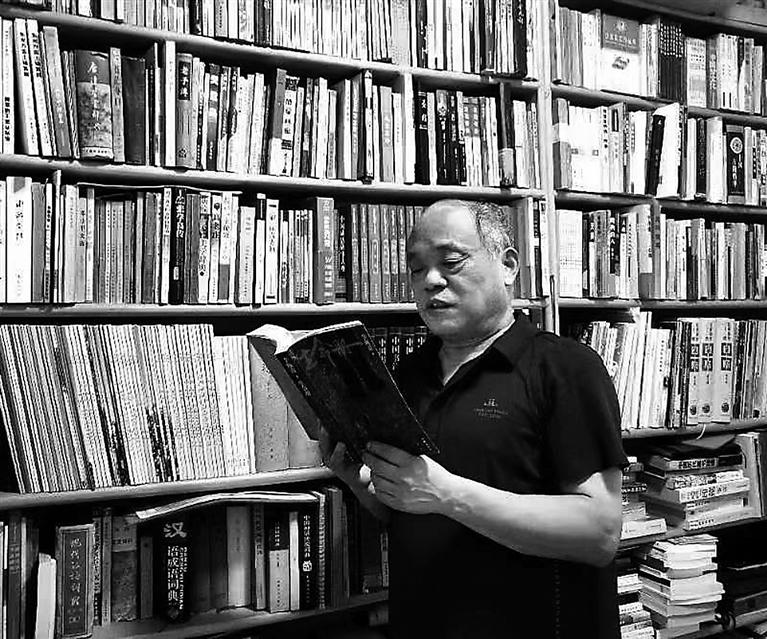

1991年末,金培瑞调入东光县文教局工作。1998年秋,他住进了新楼房。他在书房的西墙上做了一个大书架子,都是单层隔的,虽然不很美观,但经济实用,查找起工具书来十分方便。终于,多年集藏的5000册图书有了落脚之地。

有了新书屋,买书更上了瘾,每到一个地方,他必去的便是书店。不管书多厚,价格多贵,只要对自己有用,他都毫不吝啬。尤其发现新作者的书,他更是爱不释手,最终都会“请”回新书屋。

藏书愈来愈多,他创作的精品佳作也不断“飞”出书屋。2007年,河北人民出版社杯“我的阅读生活”征文评选揭晓,他的《家有书三千》获一等奖。他的第一首诗发表在《武林》杂志上,作为写作的缘起,他把这本已被翻得稀烂的书摆在书架最显眼的位置。

闲心读书是一种消遣方式,闲谈书也能读出名堂来的人那才有趣。金培瑞专爱读传记类文章,所见名人传记几乎都读,人物、事件、时代背景都了解得清清楚楚,甚至有几个版本也都知晓,逢人便讲,烂熟于心。

几次搬家,书虽沉重,但他一本都不愿舍弃,即使有些书已过时无用,他也都珍藏起来。

推广人·浸书香

2016年,他又搬进了新装修的住宅楼,三室两厅。新房里装得最漂亮的是书屋。排列整齐的书柜,分门别类摆放着各种书籍。

2018年9月,由省文明办举办的“我家40年”善美家风故事暨文明家庭事迹征集展示活动中,他的《总有那么一抹书香萦绕》获评“网友喜爱的家风好故事”。

2020年4月,沧州市委宣传部面向全市评选、命名首批“百名阅读推广人”,金培瑞入选。

同年7月,他和东光县青少年活动中心协商,在中心四楼辟出一间展厅,用以展览自己收藏的图书。这里面多是东光人自己写的书,也有外地人写东光的书,涵盖面很广,包括文学、历史、书画、摄影、方志等,另有一些历年出版过的报刊,甚至一些上个世纪油印的文学社刊物也在其中。

2023年,他的书屋被市委宣传部命名为“金培瑞文学艺术工作室”。他主编的《观州风》被河北省文联主办刊物《河北作家》文学园地推介。

一路走来,书香浸润着金培瑞,激励着他在文字的天地里快乐生活。