霜,降过第一场,会一场接着一场地降。经过霜冻的原野,清晨起来多雾,可那雾也是寒雾了,冷冰冰的,全没了温情,像是吵过架的恋人。

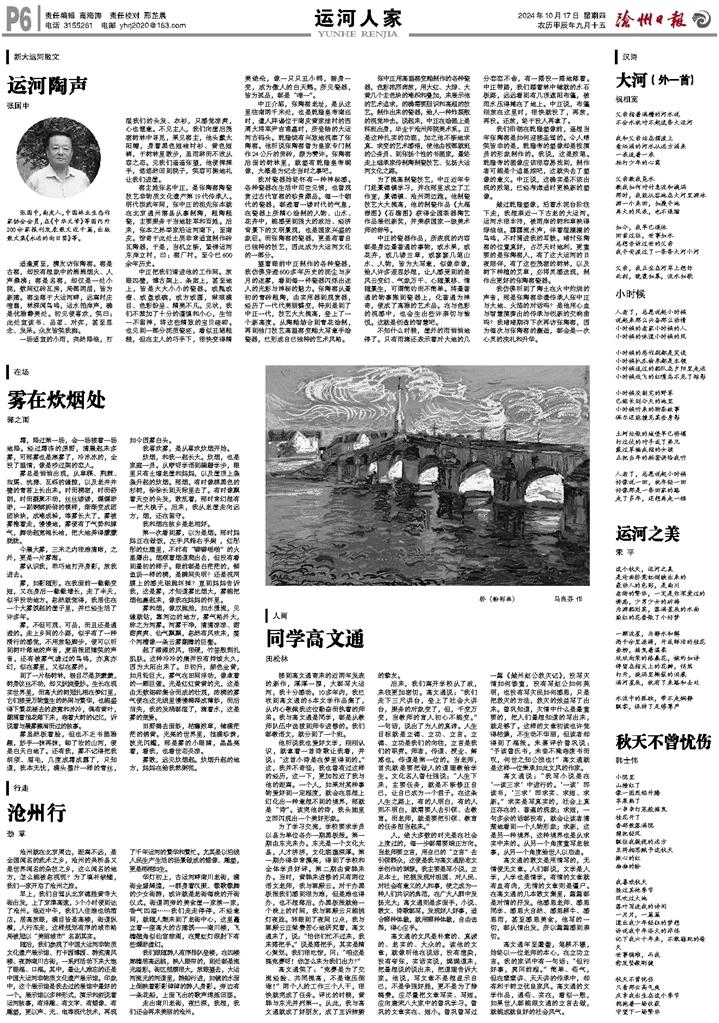

雾总是悄悄出现,从草稞、荆棘、沟渠、坑塘、瓦砾的缝隙,以及老井井壁的青苔上长出来。时而稠密,时而舒朗,时而凝聚不动,丝丝缕缕,缥缥缈缈,一副婀娜娇俏的模样,渐渐变成团团块块,成堆成垛,等雾长大了,雾被雾推着走,慢慢地,雾便有了气势和脾气,舞动起宽袍长袖,把大地弄得朦朦胧胧。

今晨大雾,三米之内很难清晰,之外,更是一片雾海。

雾认识我,乖巧地打开身影,放我进去。

雾,如影随形。在我面前一截截变短,又在身后一截截增长,走了半天,似乎没动地方。忽然就觉得,我居住在一个大雾筑起的屋子里,并已经生活了许多年。

雾,不但可观、可品,而且还是通透的。走上乡间的小路,似乎有了一种滑行的感觉,不用放轻脚步,便可以听到树叶落地的声音,麦苗报团嬉笑的声音,还有被雾气滤过的鸟鸣,亦真亦幻,似在雾里,又似在雾外。

到了一片杨树林,极目尽是灰蒙蒙,树身纹丝不动,却又妖娆曼妙。生长在现实世界里,而高大的树冠扎根在梦幻里,它们接受万物重生的热闹与繁华,也能盛得下繁花褪去的寂寞和冰冷,偶有黄叶,翻涌着浪花落下来,卷着大树的记忆,诉说着与晨雾擦肩而过的故事。

雾虽然板着脸,但也不乏书画雅趣,妙手一抹再抹,卸了妆的山河,便是白天白地了。还有我,雾不记得把我胡须、眉毛,几度成霜成露了,只知道,我本无忧,满头墨汁一样的青丝,如今因雾白头。

我喜欢雾,是从喜欢炊烟开始。

炊烟,和我一起长大。炊烟,也是家庭一员。从咿呀学语到蹒跚学步,眼里只有土墙老屋和妈妈,以及屋顶上袅袅升起的炊烟。那烟,有时像棵黑色的杉树,徐徐长到天际里去了。有时像飘着天空的头发,散乱着,那时常幻想有一把大梳子。后来,我从老屋走向远方,烟,还在留守。

我和烟在故乡是老相好。

第一次看到雾,以为是烟。那时妈妈正在做饭,左手风箱右手柴 ,红彤彤的灶膛里,不时有“噼噼啪啪”的火星爆出。烟顺着烟道爬出去,但没有看到最初的样子。眼前都是白茫茫的,鲜鱼汤一样的稠,是瞬间失明?还是视网膜上的感光细胞坏掉?直到妈妈告诉我,这是雾,才知道雾比烟大,雾能把烟包裹起来,像我在妈妈的怀里。

雾和烟,像双胞胎,如水漫流,见缝就钻,靠河边的地方,雾气格外大,称之为河雾。河雾干净,清清凉凉、甜甜爽爽、仙气飘飘,忽然有风吹来,整个河槽像一条云雾翻腾的巨壑。

起了微微的风,很硬,竹签般刺扎肌肤。这种冷冷的痛并没有持续太久,因为太阳出来了。日初升,颜色金黄,如月轮巨大,雾气在田间浮动,像煮着的一颗巨蛋。光是红红黄黄的光,这是由无数细碎集合而成的壮观,浓稠的雾气便在这光线里慢慢稀释成薄纱,而后消失,我的发梢都湿了,滴着水,这是雾的宠爱。

田野揭去面纱,枯藤败草,铺满茫茫的锈黄。光亮的世界里,挂满珍珠,波光闪耀,那是雾的小眼睛,晶晶亮着,看我,也看世态炎凉。

雾散,远见炊烟起。炊烟升起的地方,妈妈在给我熬粥呢。