本报记者 屈 鹏

走进沧州经济开发区的河北天成药业股份有限公司输液车间,只见一瓶瓶注射剂走下生产线,自动装箱机械臂随即快速抓取注射剂进行装箱……

“近年来,公司通过产品研发和科技攻关,综合实力和市场竞争力显著增强。现在,公司注射剂生产线正开足马力生产,一天就可以生产25万瓶注射剂。”公司输液车间相关负责人说,目前,公司生产的大容量注射剂、小容量注射剂、片剂等近200个产品畅销国内外,主导产品“复方α—酮酸片”销售超2亿元,外贸出口每年保持30%以上的增长幅度。

创新,是实现经济高质量发展的不竭动力。近年来,我市坚持科学统筹,持续优化服务,通过科技创新与产业创新的深度融合,不断推动生物医药产业向高端化、智能化、绿色化迈进。

为促进生物医药产业高质量发展,我市大力加强产业研发创新,深化与京津合作,积极探索“京津研发、沧州转化”新模式,进一步吸引京津科技成果落地转化,着力构筑科技成果转化高地。

在沧州临港经济技术开发区沧州泽兴生物科技有限公司牛用兽药布帕伐醌项目建设现场,工人们正在紧锣密鼓地进行设备安装。牛用兽药布帕伐醌主要用于治疗牛身上的寄生虫,这一产品由南开大学—沧州渤海新区绿色化工研究院的苗志伟教授研发。

泽兴公司是一家生产医药中间体及原料药的企业,公司一直想进入布帕伐醌原料药这一赛道。在南开大学—沧州渤海新区绿色化工研究院组织研发团队入驻与当地企业对接时,泽兴公司负责人表达了需求,南开大学教授苗志伟给予了回应。此后,在7个多月的时间内,苗志伟教授带领团队集中攻关,经过多次实验、中试,技术已经成熟。

“以前,布帕伐醌从印度进口,现在我们拥有了新技术,投产后可以进行吨级生产,完全可以替代进口。”泽兴公司生产经理宋国彬对市场充满信心。

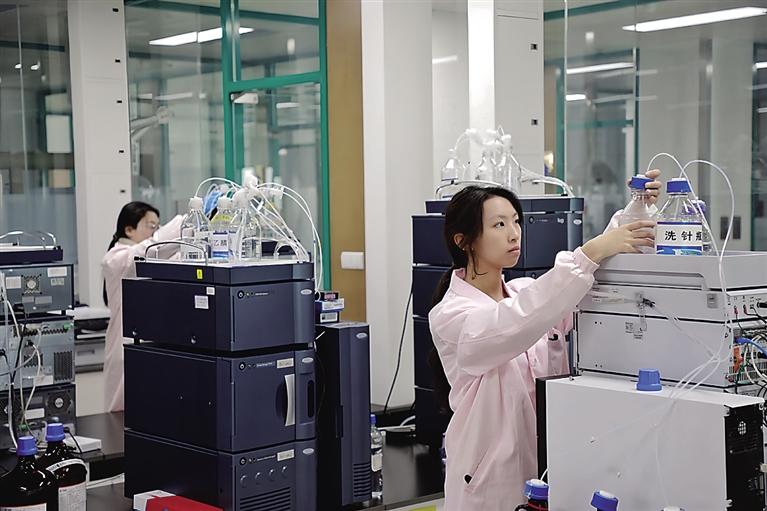

2018年,为满足园区医药企业的研发和人才需求,我市与南开大学签署合作协议,共建南开大学—沧州渤海新区绿色化工研究院,根据区内企业研发和分析测试需求,重点搭建分析测试仪器平台、能源化学研发平台、催化及纳米材料研发平台、功能高分子及环境保护研发平台、绿色农药及精细化工研发平台、有机合成及药物研发平台、反应风险评估平台、工艺筛选优化平台等8大平台。

科技研发既是从无到有的创造,也是从实验室到工业化大规模生产的跨越。为了能够尽快将研发成果转化为生产项目,临港经济技术开发区创新打造了科技成果转化基地(中试基地),吸引了多用途气凝胶、核酸疫苗(mRNA)盖帽试剂、光刻胶、锂离子超级电容电解液等6个项目入驻。

完善的医药产业、良好的研发环境,为南开大学—沧州渤海新区绿色化工研究院发展壮大打下了坚实基础,吸引了包括中国科学院院士陈军、卜显和在内的多个学科带头人入驻,涉及绿色化工、新材料、生物医药等多个领域,在技术服务、成果转化、人才培养等方面开展系列工作。截至目前,研究院累计组织产学研对接会200余次,与区内25家企业签订了产学研合作协议,为企业解决技术难题50余项。

充分发挥区域产业的“集聚效应”,对现代产业体系的发展和新质生产力的培育有着积极的作用。立足区域资源禀赋和产业基础,我市把生物医药产业作为推动高质量发展的重要依托,全力做好“延链、补链、强链”文章,通过政策引领,推动具有较强市场竞争力的生物医药产业集群快速崛起。

(下转第三版)