张春荣:“遇见”马致远

从地地道道的农民,到痴迷于元曲文化的研究者,这两个身份间,距离有多远?东光县的张春荣给出了答案:只要脚步不停,再长的路也不觉得远。

今年58岁的张春荣,是东光县龙王李镇小侯村党支部书记。平日里,他围着村民们转,是他们的“贴心人”。但同时,他也是元曲文化的研究者、整理者。两个角色看起来有些冲突,但又都在张春荣的生活里不可或缺——前者撑起了他的生活,后者丰富了他的内心。

与马致远“结缘”

1966年,张春荣出生在小侯村一户人家,兄弟三人,他排老大。由于生活窘迫,他初中没毕业就辍了学。

虽然日子过得不富裕,但张春荣从小就对文学有着说不出的热爱,尤其对唐诗宋词情有独钟。上学时,他经常听老师和村里人讲起马致远的故事,耳濡目染,对这位元曲大家产生了浓厚的兴趣。

马致远是元代著名戏曲作家、散曲家,与关汉卿、郑光祖、白朴并称“元曲四大家”。虽然史学界对马致远的出生地争论不休,但这并不妨碍张春荣对元曲的喜爱、对马致远作品的崇拜。

幼时的张春荣,能熟练背诵那首《天净沙·秋思》,却不知“断肠人”有着怎样的人生经历。长大后,有次去于桥乡马祠堂村办事,让他和这位元曲大家结缘。

那时,张春荣跟着父亲做买卖。1995年的一天,他到马祠堂村一个工厂谈业务。谈完后,厂长聊起了南面的一片荒地,张春荣这才得知,那片荒地是马致远的墓地。这让他产生了无尽遐想。

张春荣开始“留心”马致远的故事,到马祠堂村查阅马家家谱,搜集马致远画像、碑记及作品。除了工作时间,搜集和整理马致远的作品几乎占据了他生活的全部。去外地出差,无论哪里,他都要到当地的书店、旧书摊,购买马致远的作品集。

听说石家庄一户人家收藏了一套《稽古通志》,他二话不说就开车找了过去。“一万多块钱啊,当时真是舍不得,可回来后,考虑了一晚上,还是狠狠心买了下来。”张春荣笑道。

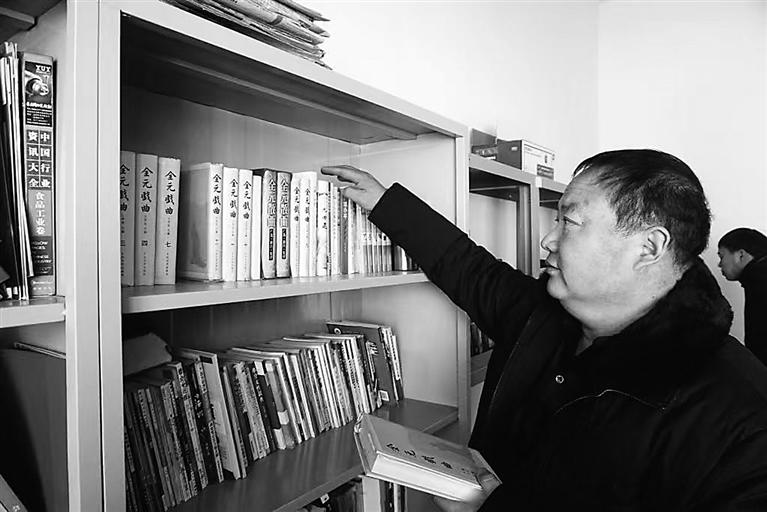

生意日渐起色,张春荣家的日子也越过越红火,但他对马致远作品的崇拜却从未放下过。20多年来,张春荣致力于元曲及元杂剧的搜集收藏,包括元、明、清等不同时期版本,涉及元代作家130余位,寻访了多处与元曲有关的历史遗迹。

多年搜集整理著书

在张春荣心中,马致远在元曲创作中的地位似李白之于唐诗、苏轼之于宋词,堪称一个时代的文化代表和典范。

他对马致远的人生经历加以梳理,发现马致远从东光走出后,在元大都生活了20多年。

“这也许就是许多人认为他是‘大都人’的原因。”张春荣说。据《马氏族谱》记载,马致远曾任职工部和江浙地区。但在元朝,马致远没有被重用。于是,他将一腔报国情寄托于元曲杂剧,终成巨匠。

“他创作数量多,范围也广”,张春荣说,“马致远咏故事、表胸怀、感漂泊、叹世情,作品题材多种,风格多样。各种美学元素,在他的作品里融合得恰到好处。”

在瞿钧先生1990年版的《东篱乐府全集》和隋树森先生1964年版的《全元散曲》中,马致远的小令有76首没有名字。张春荣根据每首小令表述的内容,重新命名,对不合题意的题目也进行了修改。

张春荣说,马致远还有许多作品都失传了。比如与艺人史樟合作编写的《风流李勉三负心记》《肖淑贞祭坟重会姻缘记》,还有《刘伯伦酒德颂》《吕太后人彘戚夫人》《晋刘阮误入桃源》等。

在不断搜集马致远作品的过程中,张春荣发现,马致远作品数量之多,竟超出了同时期的王实甫、关汉卿、白朴,而且题材广泛,令人叹服。但很长一段时间里,市面上竟找不到一本马致远作品全集,他的作品都是和其他作家的作品出现在一套书中的。

于是,张春荣开始了不辞辛苦的“跋涉”。他用12年时间,行走了不同城市的几十座图书馆,搜集有关马致远的作品,又用了4年时间逐篇注释。最后,经过6次修改,终于将全集整理付梓。

2013年年底,由张春荣编注、高鑫审校的《元曲大家马致远全集》出版发行。在这部作品集里,张春荣对收集的117首小令逐一加注了译文,对26首套曲作了注释和赏析,12部杂剧有了剧情梗概。

在《天净沙·秋思》旁,张春荣注释道:“我骑着一匹疲惫瘦马孤独前行。在落日的余晖里,思家的游子归期渺茫……”马致远的作品对张春荣影响至深,注释时,他也倾注了不同于他人的情怀和忧思。

《元曲大家马致远全集》共562页、51万字,每一个字符、每一处注释,都凝结着这位农民对马致远的深厚情感,这部书也成为目前国内收集马致远作品较全的书籍。

经过20多年的搜集整理,张春荣成了马致远的研究者。对元曲、对马致远在中国文学史上的地位,他的理解超出了一般人。

多重角色完美融合

张春荣不仅是地地道道的农民,是元曲文化的痴迷研究者,还是小侯村村党支部书记。在他身上,研究元曲文化与担任村里“当家人”这两个角色完美地融合在了一起。

因为热爱文化,张春荣在平时处理村务时更多了些人文关怀。

2005年,怀着对家乡的深情,他接过了村党支部书记重担。打井灌溉、安装路灯、绿化种植,不断壮大村集体经济。在他的带领下,小侯村仿佛被赋予了新的生命。

张春荣深知,作为一个村的领头人,首要任务是带领村民致富,让村民过上好日子。在东光县农业技术部门的引导帮助下,小侯村确立了发展以种植辣根、辣椒、大蒜等品种为主的调味品特色产业。随后,他牵头成立东光县荣业种植专业合作社,通过土地流转等方式,积极推广种植辣根达到5500亩,辣根产品全部外销,出口欧洲、日本、东南亚等地区。

除此之外,张春荣还重视村里的基础设施建设。他多方筹措资金,修建了宽阔平坦的道路,安装了路灯,还积极推动村里的文化教育事业发展。他的付出和努力得到了村民们的认可和赞誉。

张春荣是对元曲文化有着深深眷恋的研究者,更是小侯村温暖人心的村党支部书记。在他的生命轨迹中,这两个角色仿佛两条细流,最终汇聚成一股温柔而强大的力量,浸润着这片土地和这里的人们。