●今年7月,南大港候鸟栖息地作为中国黄(渤)海候鸟栖息地(第二期)的组成部分,被列入《世界遗产名录》;

●沈明俊在南大港湿地边长大,对这里有着特殊的感情;

●自2002年成为湿地巡护员以来,沈明俊写下了20多本巡护日记——

11月26日,48岁的沈明俊又一次与“老朋友”们见面了——近300只国家一级保护动物东方白鹳在南大港湿地落脚。

南大港湿地位于渤海新区黄骅市南大港产业园区,被当地人称为“大洼”。沈明俊在大洼边长大,对这片湿地有着特殊的感情。2002年,南大港湿地和鸟类省级自然保护区成立。同年,沈明俊成为南大港湿地和鸟类自然保护区管理处的一名湿地巡护员,负责鸟类观测、火险排查、环境卫生维护等工作。

南大港候鸟栖息地是南大港湿地的一部分。今年7月,南大港候鸟栖息地作为中国黄(渤)海候鸟栖息地(第二期)的组成部分,被列入《世界遗产名录》,成为省内首个世界自然遗产地。

眼下,南大港候鸟栖息地正值申遗成功后的第一个候鸟迁徙季,一批又一批鸟在这里落脚。看着这些“老朋友”,沈明俊心里充满了自豪与欣慰。

记忆里的大洼

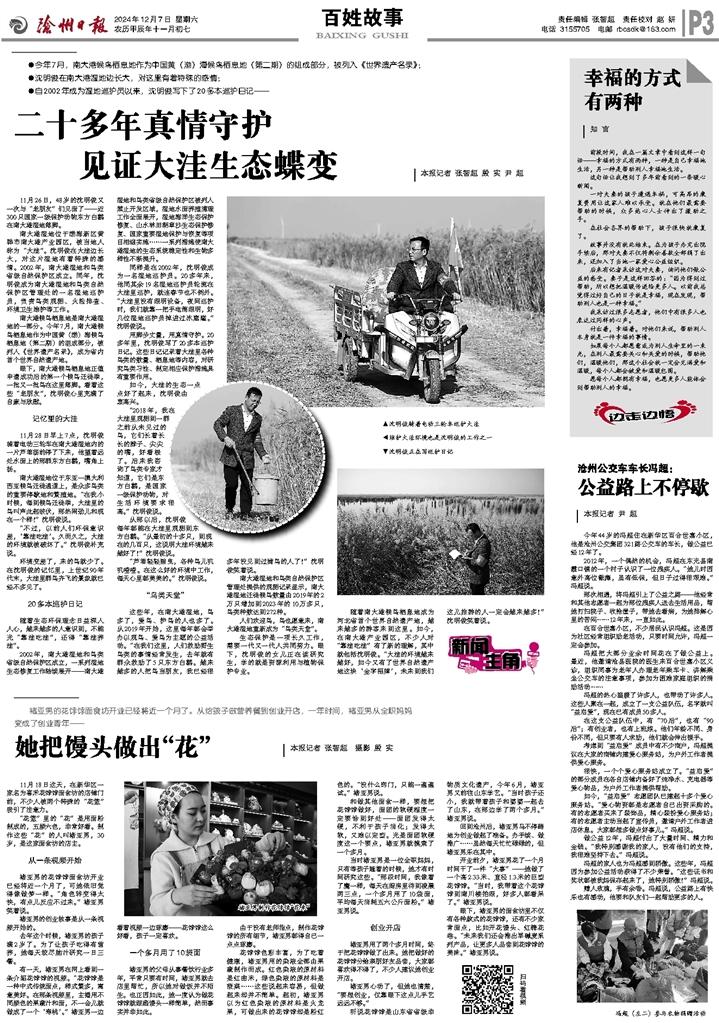

11月28日早上7点,沈明俊骑着电动三轮车在南大港湿地内的一片芦苇荡前停了下来,他望着远处水面上的那群东方白鹳,嘴角上扬。

南大港湿地位于东亚—澳大利西亚候鸟迁徙通道上,是众多鸟类的重要停歇地和繁殖地。“在我小时候,每到候鸟迁徙季,大洼里的鸟叫声此起彼伏,那热闹劲儿和现在一个样!”沈明俊说。

“不过,以前人们环保意识差,‘靠洼吃洼’。久而久之,大洼的环境就被破坏了。”沈明俊补充说。

环境变差了,来的鸟就少了。在沈明俊的记忆里,上世纪90年代末,大洼里群鸟齐飞的景象就已经不多见了。

20多本巡护日记

随着生态环保理念日益深入人心,越来越多的人意识到,不能光“靠洼吃洼”,还得“靠洼养洼”。

2002年,南大港湿地和鸟类省级自然保护区成立,一系列湿地生态修复工作陆续展开——南大港湿地和鸟类省级自然保护区被列入禁止开发区域,湿地水面养殖清理工作全面展开,湿地海洋生态保护修复、山水林田湖草沙生态保护修复、国家重要湿地保护与恢复等项目相继实施……一系列措施使南大港湿地的生态系统稳定性和生物多样性不断提升。

同样是在2002年,沈明俊成为一名湿地巡护员。20多年来,他同其余19名湿地巡护员轮流在大洼里巡护,就连春节也不例外。“大洼里没有照明设备,夜间巡护时,我们就靠一把手电筒照明,好几位湿地巡护员掉进过冰窟窿。”沈明俊说。

用脚步丈量,用真情守护。20多年里,沈明俊写了20多本巡护日记。这些日记记录着大洼里各种鸟类的数量、栖息地等内容,对研究鸟类习性、制定相应保护措施具有重要作用。

如今,大洼的生态一点点好了起来,沈明俊由衷高兴。

“2018年,我在大洼里观测到一群之前从未见过的鸟,它们长着长长的脖子、尖尖的嘴,好看极了。后来我咨询了鸟类专家才知道,它们是东方白鹳,是国家一级保护动物,对生活环境要求很高。”沈明俊说。

从那以后,沈明俊每年都能在大洼里观测到东方白鹳。“从最初的十多只,到现在的几百只,这说明大洼环境越来越好了!”沈明俊说。

“芦苇轻轻摇曳,各种鸟儿叽叽喳喳。在这么好的环境中工作,每天心里都美美的。”沈明俊说。

“鸟类天堂”

这些年,在南大港湿地,鸟多了,爱鸟、护鸟的人也多了。从2019年开始,这里每年都会举办以观鸟、爱鸟为主题的公益活动。“在我们这里,人们救助野生鸟类的事情经常发生,去年就有群众救助了5只东方白鹳。越来越多的人把鸟当朋友,我已经很多年没见到过捕鸟的人了!”沈明俊笑着说。

南大港湿地和鸟类自然保护区管理处提供的观测记录显示,南大港湿地迁徙候鸟数量由2019年的2万只增加到2023年的10万多只,鸟类种数达到272种。

人们欢迎鸟,鸟也愿意来,南大港湿地重新成为“鸟类天堂”。

生态保护是一项长久工作,需要一代又一代人共同努力。眼下,沈明俊的女儿正在读研究生,学的就是资源利用与植物保护专业。

随着南大港候鸟栖息地成为河北省首个世界自然遗产地,越来越多的游客来到这里。如今,在南大港产业园区,不少人对“靠洼吃洼”有了新的理解,其中就包括沈明俊。“大洼的环境越来越好,如今又有了世界自然遗产地这块‘金字招牌’,未来到我们这儿旅游的人一定会越来越多!”沈明俊笑着说。