本报记者 周 洋

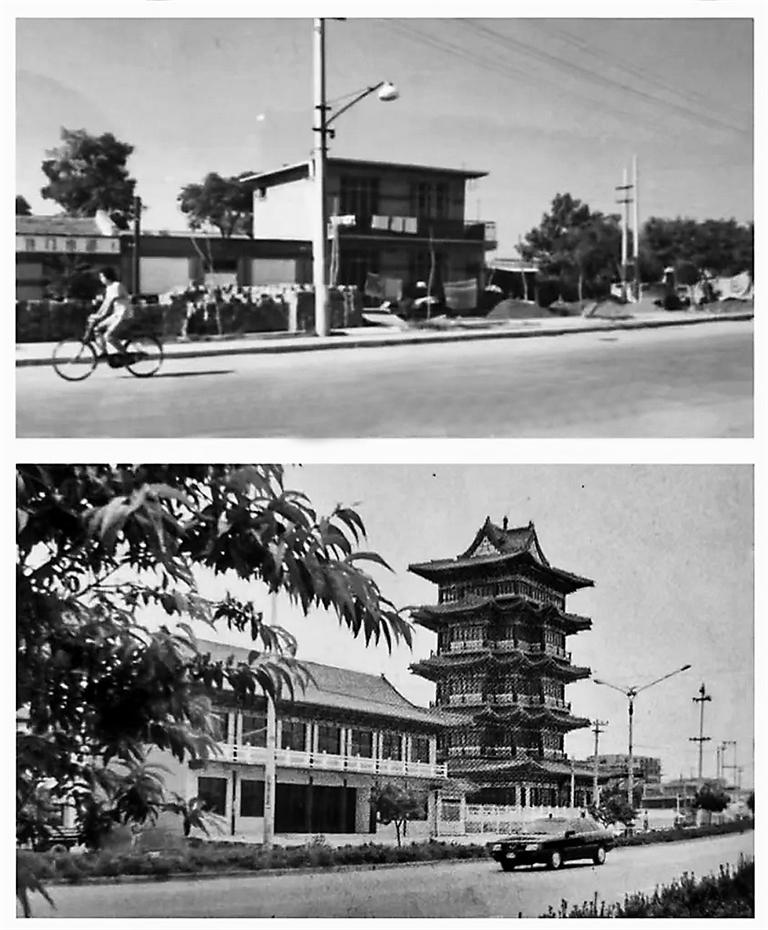

“这是40年前沧州市人民公园南门”“这是40年前的维明路”……近来,一组反映沧州城市40年变迁的系列图片在相关平台“走红”,受到很多沧州摄影爱好者的关注。

这些图片,每一张都是以上下拼图的形式展现在受众面前。拼图的上半部分,定格了上世纪80年代沧州城区有名的街道、建筑等。拼图的下半部分,则展现了这些建筑、道路等如今的新貌。

一张张图片,见证了岁月的变迁,诉说着城市的过往和现在,唤起了很多沧州人的美好回忆。

1

因为热爱家乡,他拿起相机

这组图片的作者是今年75岁的刘绍行。

刘绍行是土生土长的沧州人,从小就热爱生活,热爱家乡的一草一木。时至今日,他还能清晰记得60多年前沧州城区的容貌。

当年刘绍行上小学时,他的班主任老师有一台相机,业余时间经常拍一些作品给学生们看。在老师的影响下,刘绍行渐渐喜欢上了摄影。

初中毕业后,刘绍行打了一份短工,第一次拿到工资后就买了一台二手相机。拿到相机后,刘绍行爱不释手,一有工夫就琢磨拍摄技巧,向照相馆的师傅学习相关知识。“拍照必须用好光线,拍出的画面要美要突出主题,命题要有生命力,冲洗照片讲究化学配方,洗出的照片要有层次质感和艺术性。”他说。

后来,刘绍行参军入伍,成为部队里一名宣传干事,接触相机的机会更多了。28岁那年,他转业分配到原沧州市城市建设委员会。因为工作的原因,他对沧州历史文化、城市建设等有了更全面的了解。

因为刘绍行有着摄影基础,所以当时部门的领导让他在日常工作之余,多拍一些照片。他的作品经常发表在各类报刊、杂志上。

2

接到拍摄任务,记录沧州大街小巷

1984年,刘绍行接到市里一个重要任务——拍摄沧州四条主要道路和六个街口的照片,有关部门还专门为他配了一辆车,方便他外出拍摄。

刘绍行一听上级要给他配辆小轿车,赶忙摆手:“坐在轿车里可没法拍照,还是给我来辆摩托吧。摩托体积小,方便我上下车,还能穿街过巷。”当时为了将沧州街头拍好,不浪费胶片和时间,刘绍行还多次骑自行车或步行,沿着这几条道路细心观察制定拍照方案,而后进入拍摄工作中。

宽窄不一的马路、骑着自行车的市民、十字路口的交警指挥台……这些老沧州街景和人文风貌被刘绍行一一记录下来。“摄影的本质就是记录,真实地记录生活。”刘绍行说。

20世纪80年代,刘绍行曾参与过3次航拍沧州的任务。“当时航拍跟现在用遥控器控制无人机拍摄可不一样,我们要乘坐飞机,飞到高空鸟瞰城市。每个人腰间系着一根绳子,绳子的另一头儿系在机舱内的保险杠上。飞机在空中盘旋,飞机门临时被卸下来,五六个人举着相机挤在飞机门口,探出半个身子拍摄。”刘绍行对当年航拍的场景记忆犹新。

飞机都是超低飞行,当时的相机不像现在这么先进,快门、焦距都需要人工调整,为了抢到一张好照片,飞机上的摄影师们都顾不上危险,纷纷抢拍最美的城市风光。“当年的航拍,真是在玩命呀!”刘绍行说。

刘绍行在拍沧州的过程中,对沧州人文很看重,拍了很多沧州老武术人的图片。“当时,很多市民锻炼身体的方式就是练武。”刘绍行说。

3

记录家乡,是一种情怀

20世纪80年代末,因为工作调动,刘绍行转到新闻单位就职,成为沧州市的一名新闻工作者。

沧州每一个重点工程项目现场,总能看见举着相机的刘绍行。他热爱家乡,愿意用手中的相机记录这座城市的每一次美丽嬗变。

刘绍行的老宅就在现南川楼附近。那时,他早出晚归总能见到运河,因而对大运河情有独钟。虽然他现在满头白发,但闲暇时还是喜欢和老伴儿到大运河畔遛弯,用手机拍摄沿河的一草一木,并将一些照片制成图集“南川楼的变迁”分享到网络上。

这些年,刘绍行已经数不出到底拍了多少张照片。今年年初,刘绍行的一位好朋友劝他将新老照片合成一下,让更多年轻人看看。在朋友的“软磨硬泡”下,刘绍行精选了200组照片,陆续在网络上展出,很快成为“爆款”作品。

“刘老师拍了一张照片,记录的是解放西路一景,这是我当年生活的地方。看到图片,我瞬间泪目……”一位51岁的网友在留言中说。

刘绍行觉得,这些年,沧州城市建设日新月异。作为一名摄影人,记录这座城市的变化,既荣幸又骄傲。