编者按

今天是2024年的最后一天。年终岁尾,翻阅一年的报纸,我们见证了太多的感动。

今年4月,抗战时期肃宁雪村战斗烈士墓中发现的一张民国时期年轻女性的照片,引发了人们的关注。这是一张珍藏在烈士遗骸胸前的照片,深埋地下82年后重现于世。这张照片把人们带回烽火硝烟的抗日战场,引人探究,更令人感慨、感动。

更多的感动来自不同的人群。他们是多年来一直在为烈士们寻亲的一个个身影,哪怕困难,哪怕疾病,依然阻挡不住他们寻亲的脚步;他们是和土地打了一辈子交道的一位位科研工作者,几十年默默奉献,为沧州农业发展带来了信心和希望;他们是主动承担起家乡文化传播责任的一群人,虽然身份各异,却用文化的光芒照亮了人们的精神家园;他们是心怀爱和暖的一位位好人,温暖着弱势人群,也担起了倡导文明新风的责任,让狮城大地暖风习习,气象一新……

他们都是普通人,但他们的歌、他们的笑、他们的爱、他们的行动、他们的情怀、他们的影像……汇聚在一起,充满了时代的印记。

对于这些,我们欣然落笔,努力为之鼓与呼。我们还尝试着用视频制作、AI读报等融媒形式,更鲜活地呈现这些感动。2025年,我们会继续努力,一路前行。

他们 为烈士寻亲一直在路上

为了一个个不能忘却的名字,他们奔走在为烈士寻亲的路上,为烈士画像,把浓浓暖意注入烈属心房……2024,沧州日报“帮烈士寻找亲人”公益行动的脚步从未停歇,只要获得关于烈士的信息,志愿者就会马不停蹄地踏上寻亲之路。

今年4月,肃宁县退役军人事务局在迁移雪村战斗烈士墓时,从第31号烈士遗骸胸前发现了一枚圆镜,圆镜内夹着一张年轻女性的照片。报道刊发后,引起了强烈的社会关注,新华社、央视新闻等各大媒体纷纷转发,深埋82年的照片引得无数人泪目。南京TR美术工作室对原照片进行特征分析,还原了照片女子的原貌;陕西师范大学感光与纸质等多种材质档案保护重点实验室、复旦大学科技考古研究院分子考古实验室也参与到照片修复、烈士遗骸研究中。沧州日报“帮烈士寻找亲人”团队的志愿者也加入了寻亲队伍……

今年清明节前夕,沧州日报“帮烈士寻找亲人”志愿者团队再添新生力量。沧州师范学院美术学院师生被寻亲行动深深感动,他们在学校里征集了7名美术功底好、责任心强的大学生,加入到志愿者团队中来,利用自己的专业特长,让英雄的面庞清晰再现,也让更多烈士能够和亲人实现“跨时空的相见”。

感动我们的,还有一位孤勇者,她把寻访英雄看得比自己的生命都重要。她叫王英,献县人,沧州市散文学会副会长。6年来,她专注于一件事:寻访遍布在全国各地的冀中回民支队和渤海回民支队老战士,通过文字留住这些正在消逝的英雄记忆。从冀中平原到天山北麓,从黄土高坡到羊城街道,哪里有健在的老战士,王英的身影就出现在哪里。她说,哪怕只是握握那双杀过鬼子的手,哪怕只是和老英雄们相互对望一眼,也值了。2022年10月,王英被确诊为乳腺癌。治疗间隙,她坚持整理资料、联系健在老兵,通过网络平台分享老兵的故事。至今,她走遍了大半个中国,已寻访到34位健在的回民支队老战士、120多位知情者。

他们说,2025年还会继续努力为烈士寻亲,让烈士的名字被铭记,让忠魂得以归故里,更让英雄的精神在新时代熠熠生辉。

他们 担起文化传播的责任

文化是一束光,可以照亮乃至绚烂这个世界。

在我们身边,有这么一群人,他们虽然身份各异,却担起了文化传播的责任。

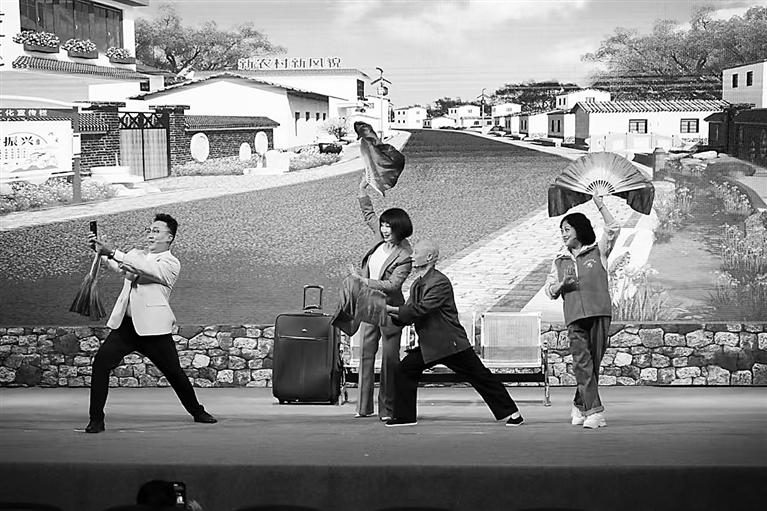

只要有时间,62岁的青县文联原主席韩雪就往流河镇人和镇村跑。2年多的时间,他帮助村里开办抖音工作室、组建文化传承小分队,挖掘整理出12种文化资源,把文化“种”到了田间地头。他还多次提出“金点子”,助力乡村振兴。与此同时,他还创作出评剧小戏《姐弟争爹》等各种文艺作品上百篇……做这一切,只是因为他退休后被聘为村文化顾问。他觉得,必须多做些什么,才不枉乡亲们的信任和期待。

在任丘,文化馆副馆长黄棋量拿出自己从世界各地收集来的各种乐器,打造了一个音乐工作室。很多人都不敢相信,为了这个工作室,他不惜用自己的住房抵押贷款采购音乐设备,还拿出个人收藏了近20年的乐器精品。这些乐器专业度很高,吸引了很多歌手、演奏家和音乐制作人的到来。黄棋量的目的很简单:音乐人走进这里,不用人过多介绍,就会瞬间喜欢上这里,进而爱上任丘这座城。

在献县北单桥村,有一座修建于明代的古石拱桥——单桥。这座石桥不仅是国家级重点文物保护单位,还被世界纪录协会认证为“世界最长的不对称石拱桥”。守护石桥的老人叫秦植本,一位地地道道的农民。2006年,上一代护桥人、他的堂兄秦植恒去世后,他就成了新一代守桥人,这一守,就是18年。每天清扫单桥、为游客义务讲解,在他看来是义不容辞的责任。

大运河边,沧州市区新华桥北的顺河东街75号,正成为沧州一部分年轻人心目中的文化沙龙。这里原本是一家网红面馆,面馆搬迁后,老板季禹将这里贡献出来,打造成文化沙龙,免费提供给热爱文化的年轻人。沧州摇滚30年摄影展、沧州磁带展、诗歌唱诵会……越来越多的新锐文化、时尚文化,正通过这个文化沙龙,走进沧州人的生活。

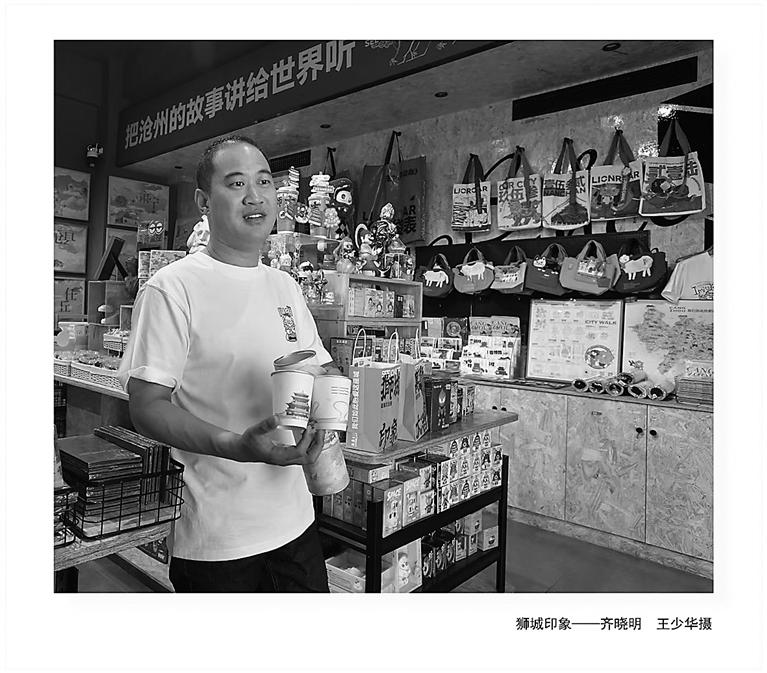

这样的人还有很多,比如:满怀深情为母亲河制作歌曲的郭玉华、用航拍方式讲述运河故事的王韬、用文创产品宣传沧州的齐晓明……

新的一年,韩雪希望,自己的更多作品能搬上舞台;季禹希望,他和伙伴们能永远秉持“不商业、无功利”的原则,把文化沙龙办下去;郭玉华希望,能为大运河谱写更多新作品……

他们 播下农业发展的希望

曾几何时,人们用“满眼望去白花花”来形容沧州盐碱地的荒凉。而今,这里已变成秋日一片金黄的大粮仓。其中饱含着科技工作者半个世纪以来的默默奉献和科研坚守。

2024年“共和国勋章”获得者、93岁的小麦远缘杂交育种奠基人李振声,是让沧州盐碱地破“碱”重生的那个人。早在2013年,他就深刻认识到,环渤海盐碱地和中低产田是块“硬骨头”,如果能“啃”下来,对国家农业发展和粮食安全会有很大的贡献。他提出并推动了“渤海粮仓”项目,从此唤醒了“沉睡”的盐碱地,其中就包括沧州。多年来,他不仅自己多次来沧指导小麦育种工作,还带出了刘小京、赵松山等众多农业科研工作者。如今,他们承继着李振声的梦想和追求,继续为培育抗旱耐盐碱的优质小麦品种孜孜不倦地努力着。

沧州大地色彩纷呈,不仅有绿油油的麦浪、金色的庄稼,还有洁白胜雪的棉花。在棉花种植和育种上,不能不提一位老人:78岁的河间市国欣农村技术服务总会董事长卢国欣。57年时光,他一直在和棉花打交道。从种棉花到育棉种,从自己和村民们“小打小闹”地种,到成立棉研会发挥科技人才的力量“大刀阔斧”地培育优良棉花品种……在棉花种植的“版图”上,他多半生不断地“开疆扩土”。

80岁的土壤研究专家武之新,用半个世纪的时间在做一件事:和世世代代沧州人为之苦恼的盐碱地做斗争。挖土剖面,一层层地研究土壤结构,进行土壤分析研究,改良盐碱地……历经风风雨雨50个春秋,他终于和其他科研工作者一起,“啃”下了盐碱地治理这块“硬骨头”。运河边,沧县小伙儿杨凯军将大漠深处生长的荒漠肉苁蓉成功移植到沧州。中间,他经历无数失败,花了整整5年时间……

站在辞旧迎新的时间节点上,农业科研工作者们的愿望很简单也很实际:赵松山希望能培育出更优质的抗旱耐盐碱小麦品种;卢国欣希望,在棉种、家纺之外,还能进一步完善棉花文化博物馆,给农业发展增添文化的力量;杨凯军希望,能进一步扩大种植荒漠肉苁蓉,同时做好农产品的市场开拓……

他们 引领移风易俗的风尚

沧州移风易俗工作做得好,很大程度上得益于一群人的引领和付出。我们开办专栏“移风易俗基层行”,记录一个个移风易俗故事的同时,也留住了那些敢除陋俗、勇倡新风、无私奉献的身影。

近年来,百姓生活日益富足,红白事花销也水涨船高。在河间兴村镇大庄村,村“两委”建起了“红事大厅”,红白理事会全程安排,村党支部书记石炳启义务担任司仪,志愿服务队义务帮厨准备喜宴,锣鼓队、秧歌队义务助演……大家的义务奉献,让乡村兴起了喜事简办的婚俗新风。

在青县流河镇人和镇村的孝老食堂,老人们每天都能开开心心地享用一日三餐。孝老食堂的背后,写满全村人的奉献和付出。自从村“两委”提出创办孝老食堂的想法后,全村人有钱的出钱、有力的出力。一座孝老食堂,带动了全村敬老之风,也带来了比奉献、比付出的文明新风。

在渤海新区黄骅市常郭镇李子札村,村民们把厚养薄葬写进了村规民约,全村一直力行。成立了48年的红白理事会,一代代接力办下来,第一代操办人有的已经去世。丧事简办成了他们留给自己、也留给后人的一束文明的亮光。

在我们身边,移风易俗的故事还有很多,为移风易俗奉献的人们也有很多:为了倡导“零彩礼”“低彩礼”,一支支“公益红娘”队伍宛若温暖的春风,推动形成了婚恋新风;为了建设和美乡村,从村干部到村民代表再到普通村民,每个人都在为乡村的村容村貌贡献着力量;全市118万多名实名志愿者、6700多个志愿服务团队,用一次次志愿服务的形式向城市各个角落传递着温暖和真情……

12月26日至27日,全国移风易俗工作交流活动在沧州举行。这让他们倍感自豪,也更坚定了明年继续做好移风易俗工作的信心和力量。

他们 打开特殊儿童的“心灵之窗”

今年是李树花来到河间市特殊教育学校的第4年,早上7:30前到学校是她雷打不动的习惯。身为校长的她总是站在学校门口,用温暖的笑容,迎接每个孩子的到来。

“特教老师是陪蜗牛散步的人。”李树花这样形容自己的职业。学校里有一处空地,她和老师们种上了花,引导孩子们感受大自然的美好。花园一旁的田地里,各种蔬菜一应俱全,小白菜、生菜、香菜……不仅供应学校食堂,李树花还带着孩子们上街售卖。学校没有保洁员,打扫卫生全靠老师和学生们。久而久之,孩子们都养成了爱干净、讲卫生的好习惯。

和李树花一样心怀关爱的,还有市区“孤困儿童服务协会”的志愿者。这个2023年新成立的民间爱心组织,以扶心、扶志、扶智、扶技为主,对沧州区域内的孤困儿童进行结对帮扶,敲开孤困儿童那扇关闭已久的“心灵之窗”,让阳光照进来。“孤困儿童服务协会”最大的特点是陪伴。志愿者们在加入时需要作出的承诺之一就是:必须保证陪伴孩子共同成长20年。平时,志愿者们陪孩子聊天、逛街,给孩子们的内心注入正能量,让他们学会在艰难的日子里乐观面对生活。

帮扶孩子是一个漫长的过程。“孤困儿童服务协会”的志愿者们和特教老师们说,2025年,他们会一如既往地爱孩子,让每个孩子都健康、快乐地成长。