她13岁捐出首饰,为“富国强兵”贡献力量;

她与邓颖超等人,组建天津女界爱国同志会,投入“五四运动”的洪流;

她奔南京、赴香港、下南洋,争取陈嘉庚等爱国华侨声援,成功解救包括周恩来在内的请愿代表;

她创办《妇女日报》,扛起解放妇女的大旗,还训练抗战女干部,输送大量爱国人士进入解放区……

她,就是一生都在救国救民的路上奋勇前行的巾帼英雄刘清扬,祖籍孟村回族自治县牛进庄乡西赵河村。

寻访刘清扬,源自孟村爱心人士丁建怀。今年62岁的他,从事宣传工作多年。退休后,他开始了一段红色之旅——寻访拍摄健在的老兵、挖掘当地红色文化。

几天前,丁建怀得知,刘清扬的曾侄孙刘远目前居住在天津。为了了解更多关于刘清扬的故事,他辗转联系上了刘远。

刘远多年来搜集整理家族史,对刘清扬的革命往事如数家珍。他收藏的图片和资料更是十分珍贵,鲜少公开。

“见一见老人,将他所了解的历史记录下来。”就是这样一个简单的想法,1月10日,丁建怀和记者一起来到天津,见到了73岁的刘远老人。

随着老人的讲述,巾帼英雄刘清扬的形象以及她背后那段跌宕起伏的历史,逐渐在我们眼前清晰起来。

她的一生,是追求光明与真理的一生,是不断为国家和民族奉献的一生。这些珍贵的记忆和资料,不仅是对刘清扬的纪念,更是对那段峥嵘岁月的铭记。

曾侄孙11年探寻家族往事

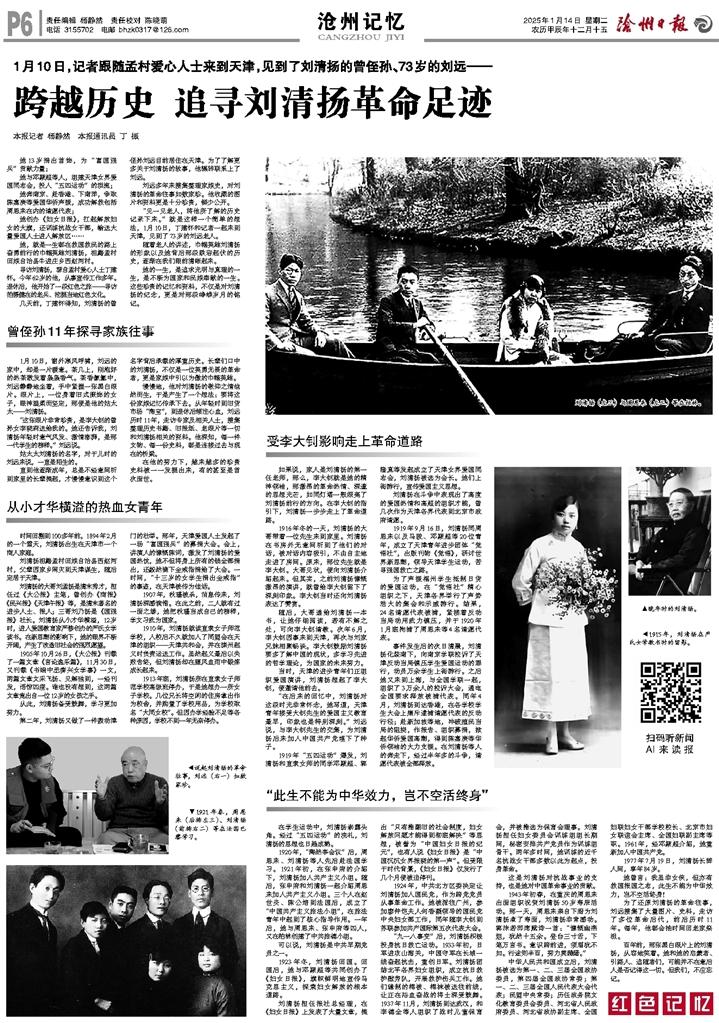

1月10日,窗外寒风呼啸,刘远的家中,却是一片暖意。茶几上,刚泡好的热茶散发着袅袅香气。茶香氤氲中,刘远静静地坐着,手中紧握一张黑白照片。照片上,一位身着旧式服饰的女子,眼神温柔而坚定,那便是他的姑太太——刘清扬。

“这张照片非常珍贵,是李大钊的曾孙女李晓莉送给我的。她还告诉我,刘清扬年轻时意气风发、激情澎湃,是那一代学生的榜样。”刘远说。

姑太太刘清扬的名字,对于儿时的刘远来说,一直是陌生的。

直到他逐渐成年,总是不经意间听到家里的长辈提起,才慢慢意识到这个名字背后承载的厚重历史。长辈们口中的刘清扬,不仅是一位英勇无畏的革命者,更是家族中引以为傲的巾帼英雄。

慢慢地,他对刘清扬的敬仰之情油然而生,于是产生了一个想法:要将这份家族记忆传承下去。从年轻时到旧货市场“淘宝”,到退休后倾注心血,刘远历时11年,走访专家及相关人士,搜集整理历史书籍、旧报纸、老照片等一切和刘清扬相关的资料。他深知,每一件文物、每一份史料,都是连接过去与现在的桥梁。

在他的努力下,越来越多的珍贵史料被一一发掘出来,有的甚至是首次面世。

从小才华横溢的热血女青年

时间回溯到100多年前。1894年2月的一个雪天,刘清扬出生在天津市一个商人家庭。

刘清扬祖籍孟村回族自治县西赵河村,父辈因家乡闹灾到天津谋生,随后定居于天津。

刘清扬的大哥刘孟扬是清末秀才,担任过《大公报》主笔,曾创办《商报》《民兴报》《天津午报》等,是清末著名的进步人士、报人;三哥刘乃扬是《国强报》社长。刘清扬从小才华横溢,12岁时,进入爱国教育家严修创办的严氏女学读书。在新思潮的影响下,她的眼界不断开阔,产生了改造旧社会的强烈愿望。

1905年10月26日,《大公报》刊载了一篇文章《言论逸乐篇》,11月30日,又刊载《书端中丞奏兴女学事》一文,两篇文章文采飞扬、见解独到,一经刊发,语惊四座。谁也没有想到,这两篇文章竟出自一位12岁的女孩之手。

从此,刘清扬备受鼓舞,学习更加努力。

第二年,刘清扬又做了一件轰动津门的壮举。那年,天津爱国人士发起了一场“富国强兵”的募捐大会。会上,讲演人的慷慨陈词,激发了刘清扬的爱国热忱,她不但将身上所有的钱全部捐出,还毅然摘下金戒指捐给了大会。一时间,“十三岁的女学生捐出金戒指”的事迹,在天津被传为佳话。

1907年,秋瑾被杀,消息传来,刘清扬深感惋惜。在此之前,二人就有过一面之缘,她把秋瑾当成自己的榜样,学文习武为国家。

1910年,刘清扬就读直隶女子师范学校,入校后不久就加入了同盟会在天津的组织——天津共和会,并在滦州起义时负责运送工作。虽然起义最后以失败告终,但刘清扬却在腥风血雨中锻炼成长起来。

1913年底,刘清扬所在直隶女子师范学校高级班停办,于是她想办一所女子学校。几位兄长将空闲的住房拿出作为校舍,并购置了学校用品,为学校取名“大同女校”。但因办学经验不足等各种原因,学校不到一年无奈停办。

受李大钊影响走上革命道路

如果说,家人是刘清扬的第一任老师,那么,李大钊就是她的精神领袖,那激昂的革命热情、深邃的思想光芒,如同灯塔一般照亮了刘清扬前行的方向。在李大钊的指引下,刘清扬一步步走上了革命道路。

1916年冬的一天,刘清扬的大哥带着一位先生来到家里。刘清扬在书房外无意间听到了他们的对话,被对话内容吸引,不由自主地走进了房间。原来,那位先生就是李大钊。大哥见状,便向刘清扬介绍起来。但其实,之前刘清扬慷慨激昂的演讲,就曾给李大钊留下了深刻印象。李大钊当时还向刘清扬表达了赞赏。

随后,大哥递给刘清扬一本书,让她仔细阅读,若有不解之处,可向李大钊请教。次年6月,李大钊因事来到天津,再次与刘家兄妹相聚畅谈。李大钊鼓励刘清扬要多了解中国的现状,多学习先进的哲学理论,为国家的未来努力。

当时,天津的进步青年们正组织爱国演讲,刘清扬想起了李大钊,便邀请他前去。

“在后来的回忆中,刘清扬对这段时光非常怀念,她写道,天津青年接受大钊先生的爱国主义教育最早,印象也是特别深刻。”刘远说,与李大钊先生的交集,为刘清扬后来加入中国共产党埋下了种子。

1919年“五四运动”爆发,刘清扬和直隶女师的同学邓颖超、郭隆真等发起成立了天津女界爱国同志会,刘清扬被选为会长。她们上街游行,宣传爱国主义思想。

刘清扬在斗争中表现出了高度的爱国热情和高超的组织才能,曾几次作为天津各界代表到北京市政府请愿。

1919年9月16日,刘清扬同周恩来以及马骏、邓颖超等20位青年,成立了天津青年进步团体“觉悟社”,出版刊物《觉悟》,研讨世界新思潮,领导天津学生运动,苦寻强国救亡之路。

为了声援福州学生抵制日货的爱国运动,在“觉悟社”精心组织之下,天津各界举行了声势浩大的集会和示威游行。结果,24名请愿代表被捕,紧接着反动当局动用武力镇压,并于1920年1月底拘捕了周恩来等4名请愿代表。

事件发生后的次日清晨,刘清扬化装南下,向南京学联控诉了天津反动当局镇压学生爱国运动的罪行,动员万余学生上街游行。之后她又来到上海,与全国学联一起,组织了3万余人的控诉大会,通电全国要求释放被捕代表。同年4月,刘清扬到达香港,在各学校学生大会上痛斥逮捕请愿代表的反动行径;赴新加坡等地,冲破殖民当局的阻挠,作报告、组织募捐,掀起华侨爱国高潮,得到陈嘉庚等华侨领袖的大力支援。在刘清扬等人的奔走下,经过半年多的斗争,请愿代表被全部释放。

“此生不能为中华效力,岂不空活终身”

在学生运动中,刘清扬崭露头角。经过“五四运动”的洗礼,刘清扬的思想也日趋成熟。

1920年,“陶然亭会议”后,周恩来、刘清扬等人先后赴法国学习。1921年初,在张申府的介绍下,刘清扬加入共产主义小组。随后,张申府和刘清扬一起介绍周恩来加入共产主义小组。三个人在赵世炎、陈公培到法国后,成立了“中国共产主义旅法小组”,在旅法青年中起到了核心指导作用。一年后,她与周恩来、张申府等四人,又在柏林创建了中共旅德小组。

可以说,刘清扬是中共早期党员之一。

1923年冬,刘清扬回国。回国后,她与邓颖超等共同创办了《妇女日报》,旗帜鲜明地宣传马克思主义,探索妇女解放的根本道路。

刘清扬担任报社总经理,在《妇女日报》上发表了大量文章,提出“只有推翻旧的社会制度,妇女解放问题才能得到彻底解决”等思想,被誉为“中国妇女日报的纪元”,也有人说《妇女日报》是“中国沉沉女界报晓的第一声”。但受限于时代背景,《妇女日报》仅发行了几个月便被迫停刊。

1924年,中共北方区委决定让刘清扬加入国民党,作为跨党党员从事革命工作。她被派往广州,参加廖仲恺夫人何香凝领导的国民党中央妇女部工作,同年随李大钊到苏联参加共产国际第五次代表大会。

“九一八事变”后,刘清扬积极投身抗日救亡运动。1933年初,日军进攻山海关,中国守军在长城一线奋起抗击,重创日军。刘清扬团结北平各界妇女组织,成立抗日救护慰劳队,开展救护伤兵工作。她们缝制的棉被、棉袜被送往前线,让正在浴血奋战的将士深受鼓舞。1937年11月,刘清扬到达武汉,和李德全等人组织了战时儿童保育会,并被推选为保育会理事。刘清扬担任妇女委员会训练组组长期间,秘密安排共产党员作为训练组骨干。两年多时间,她训练的近千名抗战女干部多数以此为起点,投身革命。

这是刘清扬对抗战事业的支持,也是她对中国革命事业的贡献。

1943年初春,在重庆的周恩来出面组织祝贺刘清扬50岁寿辰活动。那一天,周恩来亲自下厨为刘清扬煮了寿面,刘清扬非常感动。郭沫若即席赋诗一首:“慷慨幽燕姐,犹然十五余。登台三寸舌,下笔万言书。意识跨前进,须眉犹不如。行途则半百,努力莫踌躇。”

中华人民共和国成立后,刘清扬被选为第一、二、三届全国政协委员,第四届全国政协常委;第一、二、三届全国人民代表大会代表;民盟中央常委;历任政务院文化教育委员会委员、河北省人民政府委员、河北省政协副主席、全国妇联妇女干部学校校长、北京市妇女联谊会主席、全国妇联副主席等职。1961年,经邓颖超介绍,她重新加入中国共产党。

1977年7月19日,刘清扬长辞人间,享年84岁。

她曾言:我虽非女侠,但亦有救国报国之志,此生不能为中华效力,岂不空活终身!

为了还原刘清扬的革命往事,刘远搜集了大量图片、史料,走访了多位革命后代,前后历时11年。每年,他都会抽时间回老家祭祖。

百年前,那张黑白照片上的刘清扬,从容地笑着。她和她的启蒙者、引路人、追随者们,可能并不在意后人是否记得这一切。但我们,不应忘记。