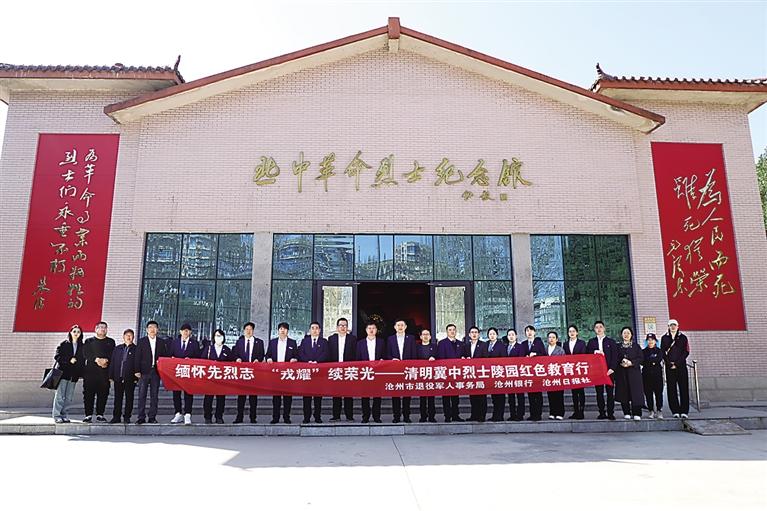

清明时节的冀中平原,春风和煦。坐落在河间市的冀中烈士陵园内,苍松翠柏刚劲挺拔、郁郁葱葱。4月1日上午,由市退役军人事务局、沧州银行、沧州日报社联合开展的“缅怀先烈志 ‘戎耀’续荣光”红色教育活动在此举行。

去年,三家单位联合开展了“戎耀·金融服务”“戎耀狮城·闪亮的名字”系列活动,浓厚了爱国拥军的良好氛围。清明时节参观冀中烈士陵园,接受革命教育,缅怀英雄精神,接续先烈荣光,是这一活动的延伸。当天,30多名市退役军人服务中心、沧州银行工作人员和优秀退役军人代表以及沧州日报社采编人员,怀着崇敬的心情来到冀中烈士陵园,用脚步丈量红色的土地,用心灵聆听历史的回响。

纪念碑前 誓言铮铮

冀中烈士陵园的前身是始建于1956年的河间市烈士陵园。1993年,在杨成武等革命前辈的关怀下,民政部下达了将河间市烈士陵园扩建为冀中烈士陵园的批复。廖汉生、孙毅、杨秀山、吕正操等曾在冀中战斗、工作过的革命前辈题写了园名、馆名、碑名、无名烈士墓墓名。

上午9时,大家走进冀中烈士陵园。陵园内松柏常青、庄严肃穆,烈士纪念碑巍然屹立,正面镌刻着几个大字“为国牺牲 永垂不朽”。纪念碑前,此次活动敬献的花篮分外醒目。历史与现实在这一刻仿佛交融。

市退役军人事务局党组成员、副局长魏毅此前多次来过这里。这次来,他依然心情激动:“青山埋忠骨,翠柏伴英魂。今年是抗战胜利80周年,冀中是抗战革命老区,80多年前,先烈们在这里以热血为笔,书写山河壮歌,以生命为墨,抗击日本侵略军。如今山河无恙,盛世繁华,我们定将传承红色基因,勇担时代使命,以实际行动告慰烈士英魂,让英烈精神薪火相传。”

沧州银行党委委员、副行长吴玉才说:“我们生活在和平年代,享受着先辈们用生命换来的幸福生活。作为金融行业的一员,我们虽无须奔赴硝烟战场,但同样肩负着重要使命。我谨代表沧州银行人庄严宣誓,我们将铭记历史,把对先烈的敬仰之情转化为工作动力,做好戎耀·金融服务等一系列的爱国拥军活动,以实际行动践行金融服务实体经济的使命,为地方经济发展贡献自己的一份力量。”

沧州银行河间支行行长韩亚利说:“青山处处埋忠骨,英魂永驻励后人。先烈精神激励我们勇毅前行。我们将以先烈为镜,传承忠诚与奋斗精神,服务地方经济,服务中小企业,服务城乡居民,为沧州高质量发展贡献金融力量。”

纪念馆里 深情讲述

走进冀中烈士陵园,首先看到的是冀中革命烈士纪念馆。带领大家参观并担任讲解的,是陵园主任于金盼。

于金盼今年60岁,也是一名退役军人。他在陵园工作20多年了,这里的每个展区、每件文物、每张照片,他都熟稔于心,讲解时饱含深情。

“巍巍太行山,滔滔滹沱河,铮铮英雄骨,浩浩民族魂。”于金盼是从这首诗开始讲解冀中抗战故事的。他说,冀中区是抗战时期晋察冀边区所设的省级政区单位,是八路军在华北敌后创建的平原抗日根据地。在这片沃土上,先后有5万中华儿女为国捐躯。据不完全统计,仅市、县级以上烈士就有108名。

在一张罗峪村妇救会主任刘耀梅被日军残暴杀害的照片前,于金盼停下了脚步。他说,为了探求这张照片背后的故事,他曾三进罗峪村,最终从老村民的口中了解到详情。那是1943年日军大扫荡期间,日军逮住了年仅18岁的共产党员刘耀梅。敌人严刑逼供,刘耀梅誓死不从,最后惨遭杀害。讲述故事的老人当年只有4岁,已经记事了。他说兄弟中只有他一个活了下来。战争的伤痛是一辈子也无法愈合的。

时光仿佛在这一刻凝固。人们静静听着,有人双眼湿润了,默默擦拭后,继续聆听革命故事。

于金盼说,河间历史悠久,不仅有源远流长的诗经文化,红色文化更是厚重。他讲冀中区在抗战中的重要地位,讲诞生在冀中的全国第一个农村党支部,讲保定“二师学潮”,讲齐会歼灭战前前后后的经过,讲国际主义战士诺尔曼·白求恩在冀中的足迹,讲地道战、地雷战……他说,冀中能够成为模范的抗日根据地,在全民族抗战中作出卓越贡献,根本原因是共产党在这里播撒了革命的种子。

“这是先烈们长眠的热土呀!”退役军人代表沈伟伟一边认真聆听,一边用手机记录。他说,参观纪念馆后更真切地理解了先烈们为中华民族踏出一条血路、筑起一道脊梁的含义。“今天的和平生活来之不易,作为一名退役军人,我要发扬光荣传统,服务好人民群众,用实际行动告慰英灵。”

烈士墓区 精神回响

陵园西,镌刻着2921位河间烈士英名的黑色大理石墙面肃穆庄严。细看每位烈士的信息,不由人心酸落泪:李文英,19岁牺牲;李广志,16岁牺牲;哈国柱,18岁牺牲;何振帮,不知何时牺牲……此时,春风轻拂,树影婆娑,斑驳树影折射着金色的阳光,拂动着先烈们的名字,仿佛在无声地讲述着英雄们的壮举。

“抗战时期,冀中人民付出了巨大的牺牲。”于金盼带领大家瞻仰先烈雕像,参观烈士碑林、烈士墓区。每到一处,他都仔细讲解,让大家了解更多烈士的故事。

苍松翠柏间,竖立着黄敬、贺龙、林铁、吕正操等在冀中战斗过的革命前辈的汉白玉雕像。这些革命前辈殚精竭虑、出生入死,为冀中抗战作出了不可磨灭的贡献。

大家继续前行,来到了烈士碑林。这里的每块石碑,背后都有故事:或夫妻双双牺牲在抗日战场,或几十年后战友念念不忘,年年清明都来祭奠……于金盼讲来,感人肺腑,催人泪下。

在无名烈士墓前,大家鞠躬致敬。于金盼说,抗战初期,很多来自南方的八路军干部战士牺牲在冀中,却没有留下姓名。陵园决定,把无名烈士们合葬到一起。“安葬时我们发现,在其中一座无名烈士墓里,居然有两具遗骸,一具没有头骨,一具没有双腿。更令人伤心的是,墓穴中的青砖上刻着三个字:亲兄弟。”于金盼说,至今他们还没有考察清楚兄弟俩的具体情况,但他们肯定经历了残酷的战斗,牺牲得十分壮烈。

于金盼说,这些年他经常接待南方来的烈士后代寻亲团。一位81岁的老太太寻找牺牲的哥哥多年,却苦无音信。当她听说无名烈士墓的情况后,老人来到墓前,长跪不起,痛哭不已。黄昏时,老人才不得不离开。临走时,她捧了一把土放在兜里,自言自语:“哥呀,我是替爹娘来找你啦,咱回家吧……”

“感人的故事太多了。”于金盼说,他在这里20多年了,见了太多生死相隔的亲情、爱情、战友情、军民鱼水情。“我所能做的,就是发现黄土掩埋的故事,让先烈们的故事鲜活起来,感染、教育更多人。”

从肃宁赶来参加活动的杨进涛听得热泪盈眶。他是省优秀退役军人、“沧州好人”典型代表,多年来致力于助农、助困等公益事业。他说,这次参观冀中烈士陵园,精神上的收获太大了,更深深地理解了家国情怀、奉献牺牲的价值和意义。他和于金盼要了联系方式:“于主任,我没听够。下次我单独来,还想听您讲先烈们的故事。”

活动结束了,沧州银行一名年轻的员工还在用手机拍摄纪念碑的碑文。纪念碑背面,“英勇牺牲的烈士们千古”几个大字熠熠生辉,树立起精神的丰碑,留下了历史的回声。