项目简介

孙氏正骨:渤海新区黄骅市传承百余年的中医药非遗项目。历经四代传承,从高二爷、孙从智、孙洪振到孙向宇,始终秉持“医者仁心”。其膏药制作独具特色,融合独特整复与外治手法,治愈诸多骨伤患者,惠泽一方百姓。

学术传承

清晨,渤海新区黄骅市羊二庄镇的石板路上,孙向宇背着祖传的牛皮药箱匆匆而行,箱内装着刚熬制好的接骨膏,还带着灶膛的余温。这是他行医的第15个年头,也是孙氏正骨扎根乡间的第127年。

“高二爷当年就是用这膏药,在高官庄村救治了不少断骨的庄稼汉。”孙向宇向记者介绍,孙氏正骨源于渤海新区黄骅市羊二庄镇高官庄村,其根源可追溯至备受尊崇的高二爷。孙向宇擦拭着药柜上的铜环,仿佛在触摸时光的纹路,他接着说:“高二爷医术精湛、医德高尚,打破传内不传外的传统,将正骨手法与接骨丹药秘方传给了我爷爷孙从智。”

孙从智谨遵教诲,始终秉持“医者仁心”的操守。“爷爷为乡亲们看病从不收费,随叫随到。”孙向宇回忆,“记得小时候,爷爷总爱坐在门槛上,给我讲唐山大地震时的故事。”唐山大地震时,孙从智奔赴灾区救援,与各地医者交流切磋,极大提升了孙氏正骨医术。

“在爷爷教导下,父亲孙洪振17岁行医,他钻研《整骨手册》《郭氏正骨》等骨科医书,同时也积累了大量临床经验。”后来,为惠及更多患者,孙洪振来到渤海新区黄骅市。“他借助先进医疗器械,改良膏药熬制方法,还常参加进修培训、与同行交流,总结出骨折整复与外治结合的独特疗法。”孙向宇说道。

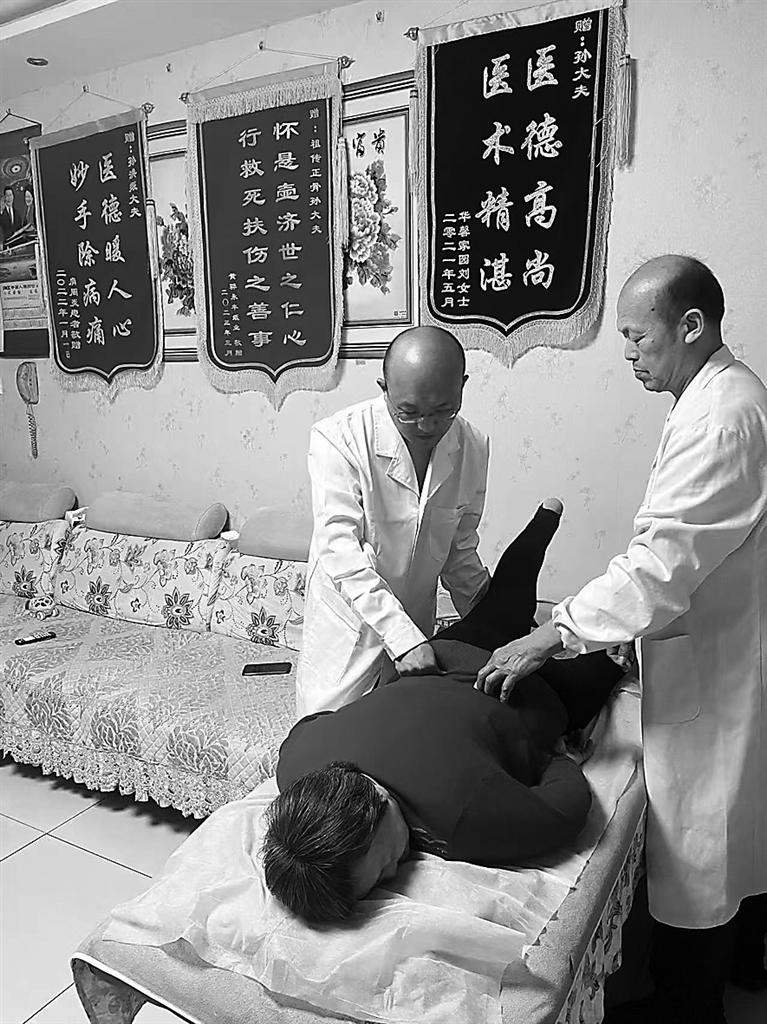

孙向宇自幼受家庭医学氛围熏陶。“我从小就对骨科治疗感兴趣,总缠着爷爷和父亲问问题,慢慢成了父亲的帮手,如今和父亲一同传承孙氏正骨。”孙向宇说。

技法特色

谈及技法特色,孙向宇立刻来了兴致。“孙氏正骨膏药制作工艺繁杂,品类丰富,主要针对骨折、颈肩腰腿疼痛、正骨三类病症,膏药与手法相互配合,疗效显著。”

膏药制作前,先要对患者进行望、闻、问、切,找到骨病的源头,才能对症下药。“先手法复位,再整复骨折、脱位等骨伤疾病,最后贴接骨丹药,促进骨骼快速愈合。”孙向宇介绍,膏药制作需选用30多种药材,经选品、研磨、浸泡、熬制等多道工序,全凭经验把控火候,“稍有差池,便前功尽弃。”

整复手法对骨折治疗至关重要。“这直接影响骨折愈合及后期功能恢复。”骨伤外治疗法采用当归、红花等活血化瘀止痛药物。“将药材粉碎熬制成膏药贴于患处,结合整骨手法固定静养,首次敷药尤为关键。轻度患者两贴药基本能康复;骨折移位或粉碎性骨折患者,则需依实际调整用药,可能还需外洗药物辅助治疗。”孙向宇说。

典型医案

“给您讲个印象深刻的案例。”孙向宇认真地说道。1994年冬天,大孙庄村的一个村民因车祸导致双腿粉碎性骨折。“治疗许久都不见好转,一家人焦急万分。”经多方打听,患者一家找到了孙从智、孙洪振。

“爷爷与父亲凭借丰富经验,迅速为患者制定治疗方案。”孙向宇回忆,父子两人先熟练地为患者进行正骨复位,手法娴熟沉稳。复位后,精心调配接骨药贴敷固定。经过一段时间治疗,患者的双腿逐渐康复,也重拾对生活的信心。

“患者腿部康复后,把一面‘骨肉重塑赖仁术,杏林春暖沐慈心’的锦旗送到父亲和爷爷手中。”孙向宇回忆说,痊愈后的庄稼汉又重新扛起了锄头。也是从那时起,孙向宇对医生这个职业又有了更深刻的理解。

传承有道

说起传承,孙向宇感慨道:“孙氏正骨传承至今,凝聚着几代人的心血。爷爷传承医术时,也传承了‘医者仁心’的理念。”孙向宇说,爷爷背着药箱为乡亲看病的身影,是他童年温暖的记忆。

“父亲在传承中不断创新。”孙向宇说,父亲深知医学发展迅速,不能停滞不前。“他积极参加进修培训,与各地专家交流。每次回来都迫不及待分享所学,应用到实践中。”

父亲不仅培养孙向宇成为传承人,还注重对下一代的医学启蒙。“父亲常常教我的孩子学基本按摩手法。”孙向宇说,在家庭熏陶下,孩子对中医正骨兴趣浓厚,常询问药材功效,模仿着爷爷的手法给家人按摩,“感觉孙氏正骨传承充满希望。”

发展现状

谈及未来,孙向宇说:“孙氏正骨传了四代,一直想为老百姓解决病痛。但民间中医发展不易,每一步都艰难,非常需要大家支持。”他呼吁社会多多关注孙氏正骨这样的民间中医技艺,只有这样,民间中医技艺才能走得更远,惠及更多百姓。

暮色渐沉,药碾声在孙家小院内轻轻回响。孙向宇将新制膏药装入青瓷罐,罐底“仁心济世”的刻印清晰可见——四代人的医道薪火,仍在乡间的土地上温暖延续。