自古以来,燕赵多慷慨悲歌之士,“武术之乡”沧州尤其如此。

沧州人尚武,更崇侠。从明代铁马金戈的抗倭战场,到清末抵御外侮的不息烽烟,从抗战时期救亡图存的刀光剑影,到解放战争浴火重生的呐喊厮杀,沧州武者侠肝义胆,蜚声中外,“侠义”两字早已融入血脉之中。“尚义任侠,忠勇诚信”不仅是沧州武术的文化硬核,更是沧州人的精神气质。它化为风,化为雨,滋润着这片土地,让这座城更为豪迈,也更为迷人。

抗倭烽烟起

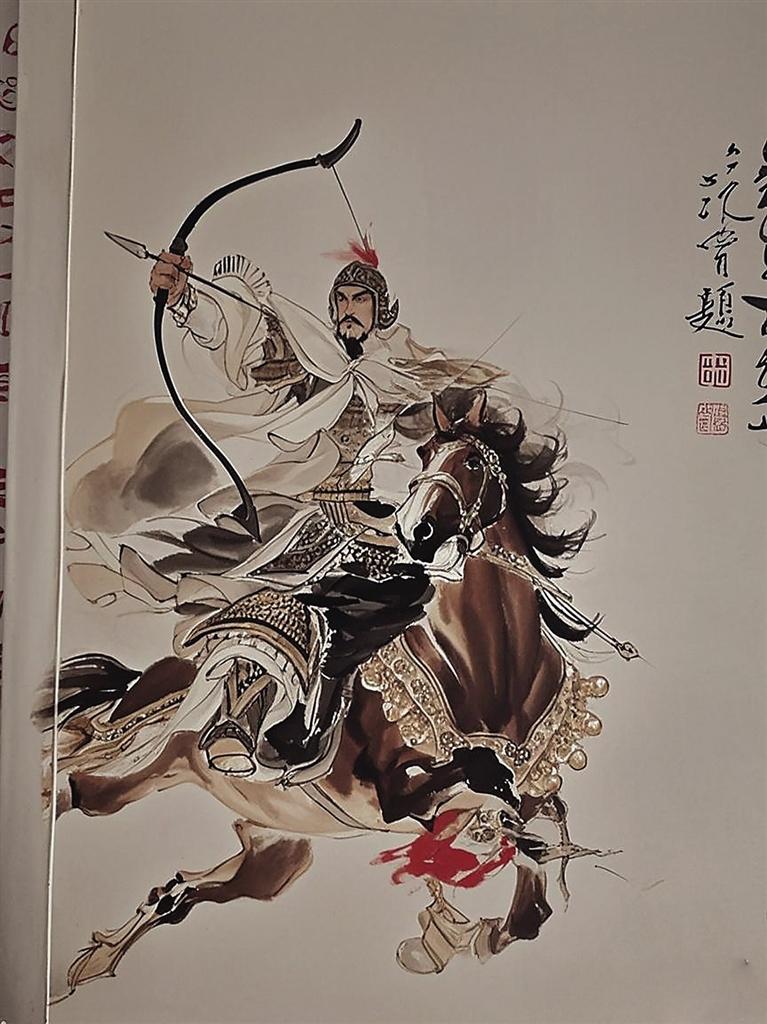

骑射镇边疆

明代,沧州运河畔走出了一位以文韬武略闻名于世的抗倭英雄——刘焘。

1537年,25岁的刘焘考中进士,从此登上政治舞台。他虽以文科入仕,却一生戎马,奔波于辽东、西北和南疆,扛起了明代世宗、穆宗、神宗三朝的守边重担,成为明代抗倭御虏的中流砥柱,也树起了沧州侠义精神的丰碑。

从兵部职方主事到蓟辽总督,刘焘的仕途与大明边疆安危紧密相连。他的军事论述不仅蕴含《孙子兵法》的精髓,还饱含儒家的济世情怀。晚清重臣张之万曾评论刘焘:文才可比李梦阳,武略不输王守仁,忠贞坚毅可与力守边关的孙承宗相提并论。

“他首先是军事家、民族英雄,其次是文学家,最后才是武术家。”我市武术文化学者邢景会告诉记者,刘焘的特殊性在于,他自幼习武,尤其精通骑射。他带兵征战后,十分推崇弓矢在战争中的应用。他有一支200多人的家兵,个个射技精良,在抗倭御虏的战场上多次出奇制胜。戚继光、俞大猷等名将都曾在他麾下淬炼成长。“刘焘对弓矢在战争中的应用,有独到的论述,这是他克敌制胜的关键,也是一般武术家难以望其项背的。他是沧州武林的骄傲和标志性人物。”邢景会说。

如今,沧州名人植物园内,刘焘的雕像神威凛凛。他让沧州武术从江湖之远走到庙堂之高,曾经的草莽英雄也可以驰骋沙场、保家卫国。他是明代的“朝廷锁钥”(明神宗语),更是沧州大地上涌现出来的杰出武者代表。五百年沧桑过尽,运河涛声依旧传颂着这位民族英雄的侠骨丹心。

“追溯中华五千年文明史,几乎无岁不征伐、代不乏忠骨。每逢家国危亡、河山板荡,历代沧州武者,无论居庙堂之高,还是处江湖之远,无论皇家将帅兵勇,还是民间义士武侠,都忠肝义胆,向死求生,在厮杀博弈、刀光剑影中谱写出一曲曲强种御侮、波澜壮阔的英雄壮歌。”我市武术文化学者刘永福说。

大刀英雄气

肝胆照昆仑

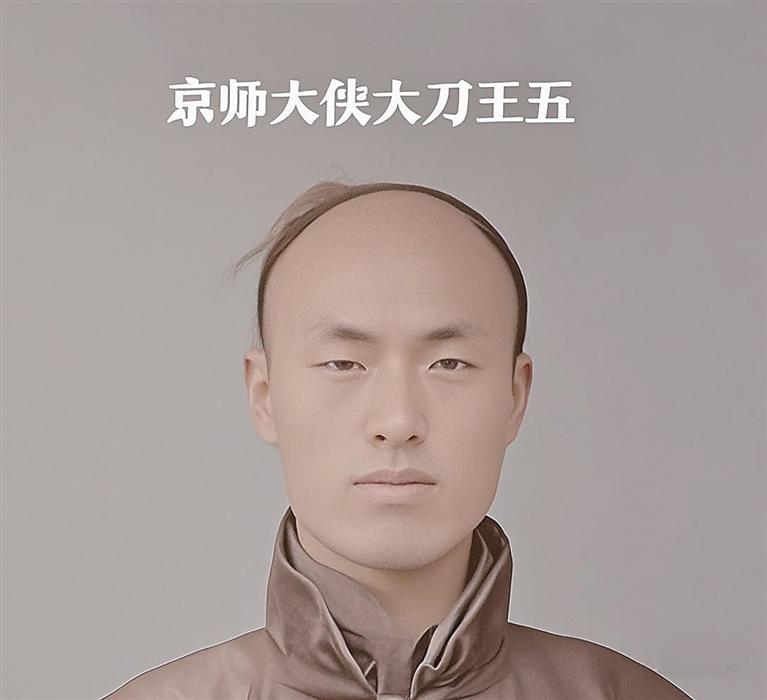

历史的车轮从大明驶到了清末。一柄大刀在手,“京师名侠”王正谊向我们走来。

王正谊,字子斌,人送绰号“大刀王五”。“大刀者,非以刀名,人以此尊之耳。”绰号背后,满含江湖人士对他的敬意。

王正谊其实是运河畔沧州的一个普通少年。他的师父是素有“双刀”之称的沧州武术名师李凤岗。李凤岗的叔父李冠铭身怀绝技,在沧州南门外开有成兴镖局。24岁时,王正谊走上押镖之路。后来,他来到北京,先做镖师,后开源顺镖局,沧州的雄劲侠风也随之吹到了北京。

1880年,在京的15岁少年谭嗣同拜王正谊为师,学习单刀和七星剑,但不以师徒相称。

甲午战争失败后,列强掀起了瓜分中国的狂潮。此时,王正谊心中所念,已不只是他的“镖”了。1895年,他在北京开办“文武义学”,免费招收有志青年,延聘著名学者讲授新学,他自己则教授武功。

1896年,谭嗣同从外地回到北京。得知王正谊办了义学后,谭嗣同非常高兴,欣然应允到此讲授新学,同时向王正谊继续学习剑术。

1898年,戊戌变法开始了。王正谊常随谭嗣同左右,并向周围的人们宣传变法。他说:“维新变法是富国强民之路,也是王五所愿,能与复生(谭嗣同)同道同志,乃王五之福!”

变法失败后,谭嗣同等“戊戌六君子”喋血菜市口。闻讯赶来的王正谊在刑场伏尸大哭。

后来有人记录当时的情景:“戊戌时,谭嗣同之受刑也,人无敢问者。侠客伏尸大哭,涤其血敛之。道路目者,皆曰:‘此参政(以职衔指称谭嗣同)剑师王五公也。’”

两年后,八国联军入侵北京。王正谊奋身与敌人搏斗,手刃数敌,最终身中数弹。被捕后,他坚贞不屈,英勇就义。

“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”。这是谭嗣同被捕后题写在囚室墙壁上的诗句。按照梁启超的解释,“所谓‘两昆仑’,其一指南海(康有为),其一乃王五也。”

100多年过去了,说起王正谊的故事,很多人仍耳熟能详。与故事一起流传下来的,是他的那股义勇之气、侠义之风。

“我等武林人物所看重者,侠、义、勇!君危不扶,国困不救,何其为人?”这是王正谊面对国难的铮铮之言,更是沧州武者侠义精神的生动写照。

创办精武会

挫敌扬国威

王正谊被害后,为他冒死收尸的,是同为沧州老乡的大侠霍元甲。

霍元甲出生在一个世代习武的镖师家庭。他从小体弱多病,父亲本不想让他习武,他却偷艺苦练,武功远在兄弟们之上。后来,父亲才悉心教他武艺。他以武会友,融会贯通,将家传的秘宗拳发扬光大。

霍元甲后来在天津、上海接连打败英、俄大力士以及日本的柔道高手,在武术界名声大振。当时还是清朝末年,外国人讥讽中国人是“东亚病夫”,很多中国人敢怒不敢言。霍元甲力挫外国力士,让中国人扬眉吐气。一时间,他成了人们心目中的英雄。上海各界纷纷邀请他及其弟子去传授武术,习武的热潮一时间席卷上海。

霍元甲的挚友农劲荪是中国同盟会会员。在他的启发下,霍元甲对武术有了新的认识。1910年,在农劲荪等朋友的帮助下,霍元甲在上海创办中国精武体操会(后改名为精武体育会),提出了“以武保国强种”的思想。从此,中国武者从讲求传统武德向武术救国的思想改变。

“创办精武会,霍元甲迈出了传统武者很难跨越的两步:一是打破家规,开始收外姓人为徒;二是把秘宗拳改为迷踪艺,让花哨的套路更实用。”刘永福说,在上海创办精武会,中国同盟会还有另一层深意:他们想借此训练出一支既有强健体魄,又有军事技能的青年新兵。遗憾的是,霍元甲42岁不幸去世,壮志未酬。

如今,在运河东光段,霍元甲武术公园已成为一道人文景观,吸引着游人的到来。公园正中,霍元甲的雕像巍然屹立,它背靠运河,目光深邃,其代表的侠义精神如滔滔运河水,长流不息。

仁义忠勇信

尚武侠义风

沧州尚武之风悠久而炽烈,人民自古以来尚义任侠,涌现出很多大侠、豪侠——

“铁壮士”丁发祥,性情安静,乐善好施,平时灌园种花,俨然一位隐士君子。外国两位大力士来到北京设擂比武,京城武者无人能敌。已是花甲之年的丁发祥用八极拳绝技战胜他们,被康熙皇帝钦赐“铁壮士”称号。

强瑞清,曾率同门师兄弟闯进匪窝,救出被强抢的30多名民女,荡平匪窝,为民除害。

“神枪”李书文,枪挑侮辱中国人的4名日本武道教官,打败在北京设擂的外国拳王。

“千斤神力王”王子平,在山东、北京、上海等地屡胜设擂挑衅中国人的德、美、英、俄等国大力士,为国争光,威震武林。画家齐白石为他写下“南山缚猛虎,深潭驱长蛟”,盛赞其高尚气节、深厚武功。

“侠魂”姜容樵,嫉恶如仇,爱憎分明。在天津看到殴打中国人的七八名外国人后,他上前劝阻。外国人不仅不听,还挥拳袭击他。姜容樵施展武功,打得他们东倒西歪、抱头鼠窜。后来才知,这几个外国人原本想设擂比武,被姜容樵一番教训后,再也不敢停留,灰溜溜地回国了。

……

刘永福说,一部《沧州武术志》,写不尽沧州侠士风。志中所载的武术大师,不胜枚举。关键时刻,他们挺身而出,书写了沧州武术除暴安良、扶危济困、保家卫国的侠义传奇。沧州武者多侠风,这得益于沧州武术以德为先的教育传统。

武师们将武德作为授徒传艺的准则和门规,讲究“未曾学艺先学礼,未曾习武先习德”。“这彰显了沧州武术的价值取向。”刘永福说,几千年岁月洗礼,“仁义忠勇信”已成为沧州武术文化的精髓。“仁”是与人为善,扶危济困;“义”是义薄云天,侠肝义胆;“忠”是忠心耿耿,忠义豪迈;“勇”是见义勇为,勇于担当;“信”是言行一致,一诺千金。

如今,行走在沧州街头,人们常常能看到授武传艺的习练者,年龄层次涵盖老中青。入夜,通臂螳螂拳传人李晓慧带着孩子们练功。运河畔的武馆里,汉画像《比武图》的石碑斑斑驳驳……侠义二字,早已化作这座城市的血脉与筋骨,在每一个沧州武者抱拳礼的掌风里,生生不息。