刚见到崔树喜时,老人家正坐在外间屋的小马扎上慈祥地看自己养的一窝小兔子。老人的房间不算大,陈设简单,但桌上的一张黑白照片格外引人注目,照片中的年轻人浓眉大眼,英俊帅气,那是他年轻时的模样。

老人是南皮县刘八里乡八里台村人,虽然已88岁,但身板还很硬朗,精神矍铄,举手投足间仍有老军人的飒爽风姿。

老人说,那张黑白照片就是在参军入伍前夕照的,当时还不满20岁。那年是1952年,11月初,县里掀起一股参军援朝热潮,血气方刚的他积极报了名。入伍后他们这批新兵也没进行严格训练,只学了一句简单的英语(缴枪不杀)就坐上火车到达安东,又从安东坐车进入了朝鲜。战后,才知道他们是上甘岭战役鏖战正酣时紧急补充的4000名新兵。

入朝后,他被编在409团,连长叫温敬华。当时他们连驻在上甘岭附近的小帽山。整整一个白天,美军的炮火不间断轰炸,全连四个排只能分散隐蔽在几个坑洞里。老人怕我们不懂什么是坑洞,站起来打着手势说,坑洞就是依托地形挖的山洞,一个坑洞差不多能容纳一个排,当时他们排48个人。如果没有坑洞,在美军那么密集的炮火下,志愿军很难站住阵脚。

“在隆隆的炮火声中害怕吗?”老人笑了笑用标准的南皮话说:“害嘛怕啊,全都是抱着冲锋枪等着拼命。”

说着,老人先做了个抱枪的姿势,又拿手比划了一个圆圈说:“冲锋枪是苏联制造的,4个子弹盘,一盘子弹74发,一搂火就一大梭子,解气痛快!”

老人说,坑洞里很潮湿,洞顶老是漏水,这个漏水不是普通山洞那种漏水,是坑洞上方有孔隙,从那孔缝里往下渗水。这水从哪来的,能不能喝,谁也不知道,也没人敢喝。但是那水老是滴滴答答地掉,也怪让人瘆得慌。一次,趁着美国人炮火稍微减弱喘口气的空儿,排长让一个战士拿苫布去洞顶苫一下,不成想这名战士刚到上边展开苫布,美国鬼子的飞机就来了。美军飞机一见这儿有坑洞,便不停地扔开了炸弹,眨眼间,坑洞就塌了,一个排的战友全被埋在了碎石头下,几位战友因此牺牲。老人说到这儿,眼里溢出了泪花。

就这样,他们被转移到了后方医院。在医院里住了4天,发现腿没断,也没有其他大伤,还能跑,他也没跟院长打招呼就又跑回到了前方。这次他赶上了上甘岭战役最后一仗。

“当时美军就跟疯了一样,先是飞机大炮,然后步兵跟着坦克往志愿军阵地上扑,当时志愿军已经从前期的作战中总结了减少伤亡的经验,那就是不在狭小的阵地上一次摆上很多兵力,一个火力点上两三个人,哪个火力点上的人牺牲了,就派人顶上去。这一场恶战打下来,全连就剩下4个人。”老人说,现在一闭上眼,还经常看到连长温敬华眼望着战士们的一具具遗体大声痛哭的样子。

1957年初冬,崔树喜回国,而后退役,回家一直务农。

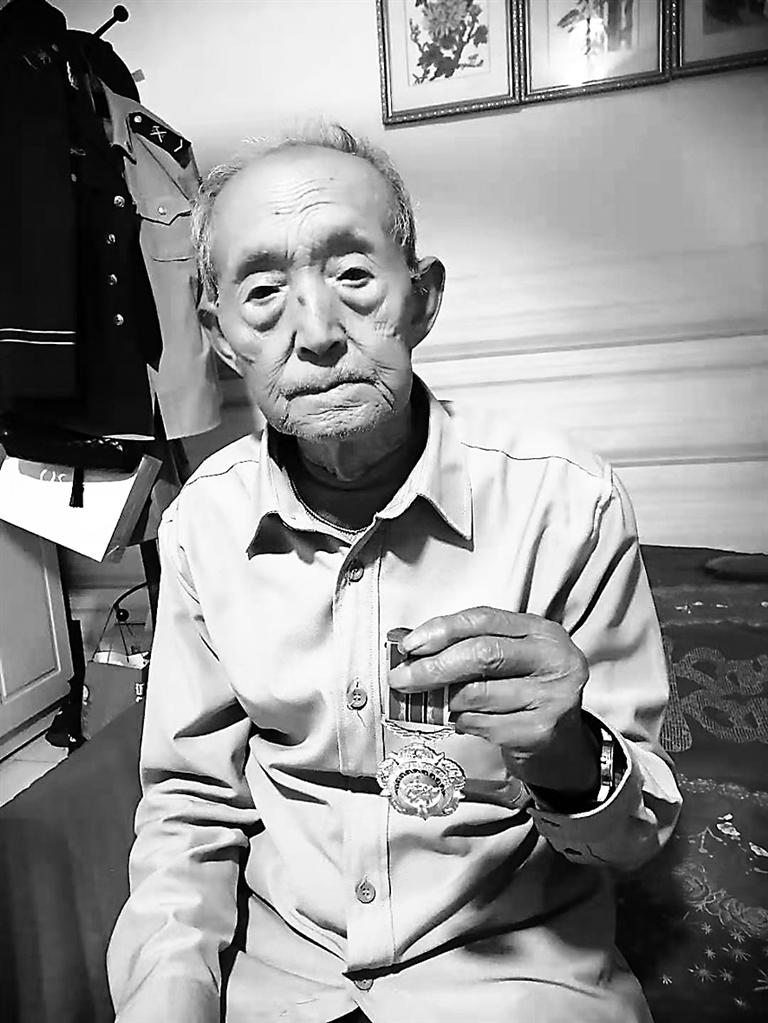

采访结束时,老人颤颤巍巍地拿出中共中央、国务院、中央军委联合颁发的中国人民志愿军入朝作战七十周年纪念章挂在胸前,眼里沁满泪水,心中无限荣光。