1月20日,《书法导报》第17版、20版,通版刊载了沧州出土名碑《刁遵墓志》(又名“缺角碑”)的文章。文章标题为《山东省博物馆访<刁遵墓志>》,作者王强,责任编辑利亚辉。《书法导报》是号称国内外信息量最大、发行量最大、影响力最大、唯一荣获中国书法界最高奖——“中国书法兰亭奖编辑出版奖”一等奖的书法篆刻专业报。有“中国书法第一报”美誉的《书法导报》通版文图介绍沧州出土文物,令人倍感亲切欣喜。

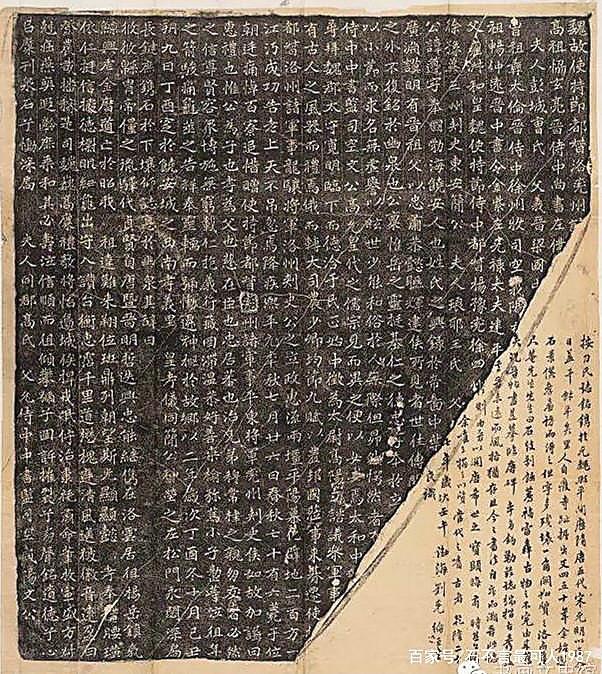

《山东省博物馆访<刁遵墓志>》主要介绍了刁遵墓志的源流、刁氏族系、刁氏家族的姻亲关系、志文与史传之互勘、异体字等五部分。文章中的后面四部分,基本是前代学者的研究成果,可见《刁遵墓志》在中国文献学、历史学、社会学、文字学和书法艺术上的重要价值,不再赘述。在文章第一部分,作者谈到《刁遵墓志》的全称、源流,说:“《刁遵墓志》全称《雒州刺史刁惠公墓志》,廿八行,行三十二字”;“清雍正年间出土于河北南皮”,又括号注明“亦说康熙、乾隆间出”;引用王国维弟子“赵万里《汉魏南北朝墓志集释》著录并释之云:清雍正年间出南皮废寺......后入张之洞家,今不知何往矣”;“赵氏认为原石流转至张之洞之后便不知何往,而余2020年5月在山东博物馆看《徐敬行墓志》时,《刁遵墓志》赫然在侧,何以此志由冀入鲁,一时也没问得明白。”

作者是与山东省书协原副主席等4人在山东博物馆部门负责人陪同下一起考察的《刁遵墓志》,并写出了文章。可以说,以上所引在一定程度上代表了山东书法界和文博界的看法,而刊载于《书法导报》,也有一定的专业倾向性。

可惜的是,以上引文中有3处失误、3处语焉不详。《刁遵墓志》属沧州出土的国宝级文物、魏碑向规范楷书过渡时期的关键墓志,所以有必要补正。

文中失误之一是墓志全称。按墓志原文和南皮历代县志、有关金石资料,《刁遵墓志》全称《魏故使持节都督洛兖州诸军事、平东将军、兖州刺史刁公墓志铭》,文中称《雒州刺史刁惠公墓志》,有误。“洛”不是“雒”。自王莽篡汉称火德之后,“洛”“渤”等就去掉三点水,改用“雒”“勃”。此后,有时用三点水,有时去三点水。这种做法,本于邹衍那套五行说,刘歆、刘向父子曾说汉朝是火德,但没有被朝廷认可,王莽托古改制,加以追认,东汉刘秀也跟着沿用,所以,王莽、东汉之后,“洛”“渤”等字也就没了水字。这种国家与五德(行)相生克的说法,到了隋唐就基本没有了市场。但在刁遵所处的北魏朝廷,认为自己是土德,并将勃海郡改回为渤海郡,“渤”“洛”等字恢复了三点水,原石上也是“洛”,而不是“雒”。另外,刁遵做过洛州刺史,但死时赠官却是兖州刺史,刺史与都督军事也不是一个概念。所以,全称以《魏故使持节都督洛兖州诸军事、平东将军、兖州刺史刁公墓志铭》较为准确。

失误之二,志文廿八行,满行三十三字,而不是三十二字。这可以翻阅民国《南皮县志》等资料,也可以数一下墓志原文,一数便知。此处作者或是笔误,或是引用资料的讹传。起码没有在参观现场数一下原石上的字数。

失误之三,墓志曾藏张之万家而不是张之洞家。张之万是张之洞族兄,二人年龄相差几十岁,前者是状元、军机大臣,也是山水画家,与戴熙齐名,号称“南戴北张”。他在南皮的故居名状元府,在今南皮县城南街药材公司一带,而张之洞的故里双庙村,在南皮县城南二三公里左右。

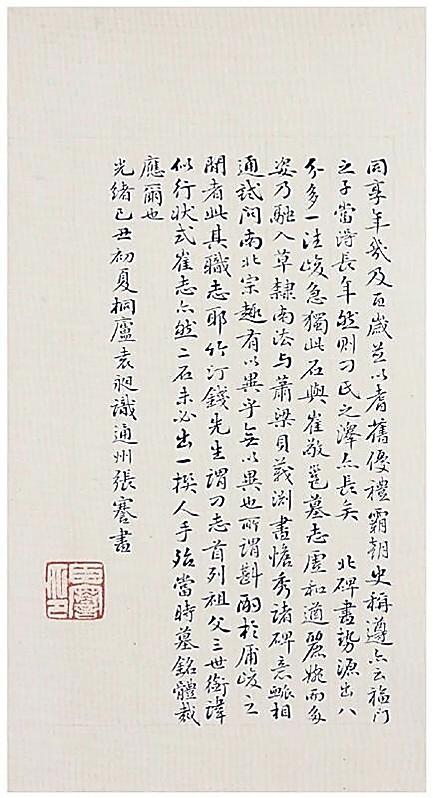

语焉不详之一,出土于“废寺”,“亦说康熙、乾隆间出”。县志明确记载,墓志于雍正年间南皮刁公楼(今潞灌乡)农民耕种,得于刁氏墓中,后沦弃于南皮夜珠高村(今属盐山圣佛镇)土地祠神座下。乐陵举人刘克纶在乾隆27年跋,称自废寺遗址掘出,四五十年后他从别人那里才看到。从乾隆27年上推40年,正是雍正,上推50年,则是康熙,那么说乾隆间出是不妥的。

语焉不详之二,“流转至张之洞之后便不知何往”。按史志记载,乾隆时,山东乐陵石维新经过土地祠发现墓志,告知高氏是宝贝,高氏易出。石已缺右角。由乐陵刘克纶题跋,高氏用木补缺角。一直存高家。咸丰四年(1854)12月,高佩因有事相求将此石赠给叶圭书。叶圭书曾任山东按察使、浙江按察使,今南皮大浪淀乡叶三拨村人,拔一做卜。其弟圭绶,清咸丰时著名金石学家,著有《续山东考古录》等,曾与表兄弟王国钧一起考察沧州铁狮子铭文。叶圭书得墓志,用素石补其角。光绪三年冬,南皮董村张官祥自叶氏得此墓志。后来,张之万弟张之京通过办案,从张官祥处得墓志,至此石归张之万。1937年,“七七事变”后,张氏迁往天津,墓志藏南皮状元府会客厅夹皮墙内。1945年,南皮土改,墓志被扒出。1932年,南皮修县志时,纂修曾宝典实地采访,在刁公楼村辛匏庵家,找到碑阳全文,仅缺一字。碑阳全文附考证,并刘克纶原跋缺角文,今存中国历史博物馆。

语焉不详之三,“何以此志由冀入鲁,一时也没问得明白”。其实,1945年南皮土改,墓志被扒出后,就由县政府送往渤海军区驻地山东惠民。此时,南皮属山东管辖。之后辗转到德州、济南,据说一度入中国历史博物馆(现存山东,或调拨后归还)。南皮和沧州东部部分地区,1945年曾属山东渤海一专区,同年12月属山东省渤海一专署。1949年8月,改称沧南专区。1950年5月,沧南专区撤销,南皮县划归德州专区。直到1952年10月,南皮划归河北省。墓志由河北进入山东,是当时行政区划所致。

最后,查询俞丰《经典碑帖释文译注》及百度有关资料,与以上引文所说的类似失误普遍存在。百度有的词条还把叶圭书说成盐山叶氏,其实,据叶氏后人介绍,叶家有庄园在盐山,叶圭绶就葬于那里。后来,埋葬于盐山的部分叶氏遗骸,被后人迁回至叶三拨村。另据海兴刘立鑫、孟建华二位文史研究者考证,笔者实地勘访,在今海兴高湾镇程村,尚有3棵古柏,传为刁遵的第五个儿子刁宣及后裔所种,至今已经有1400多年的历史了。

读罢《山东省博物馆访<刁遵墓志>》一文,笔者将以上观点手机短信传至责任编辑,编辑表示感谢,并称将这个“信息”向文章提供者说明。然至今并未见作者只字回复。

作者在文章中说,墓志放置于博物馆地库中,原石碎裂,由铁箍框起,又放在一木框内,不敢移动。沧州出土的这一珍贵文物的现状,令人唏嘘。