本报记者 张智超

摄影报道

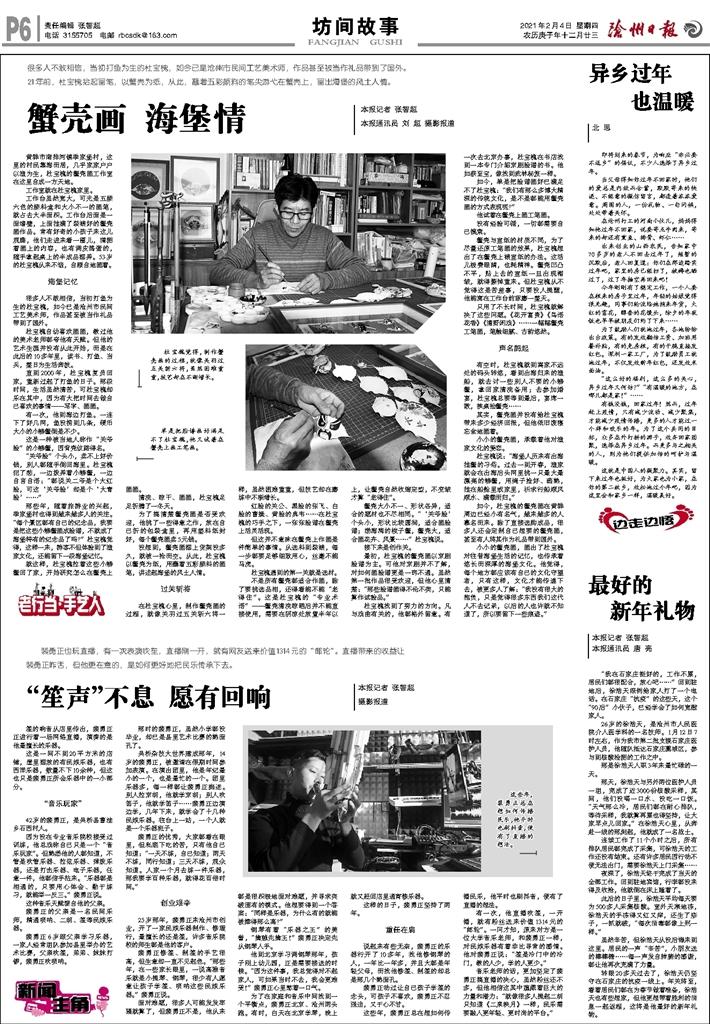

笙的响音从店里传出,裴勇正正进行着一场网络直播,演奏的是他最擅长的乐器。

这是一间不到20平方米的店铺,屋里摆放的有民族乐器,也有西洋乐器,数量不下10余种,但这也只是裴勇正所会乐器中的一小部分。

“音乐玩家”

42岁的裴勇正,是吴桥县曹洼乡石西村人。

因为没在专业音乐院校接受过训练,他总戏称自己只是一个“音乐玩家”。但熟悉他的人都知道,不管是吹管乐器、拉弦乐器、弹拨乐器,还是打击乐器、电子乐器,任意一件,他都信手拈来。“乐器都是相通的,只要用心体会、勤于练习,就能举一反三。”裴勇正说。

这种音乐天赋源自他的父亲。

裴勇正的父亲是一名民间乐师,精通唢呐、二胡、笙等民族乐器。

裴勇正6岁跟父亲学习乐器,一家人经常组队参加县里举办的艺术比赛,父亲吹笙,弟弟、妹妹打锣,裴勇正吹唢呐。

那时的裴勇正,虽然小学都没毕业,却已是县里艺术比赛的熟面孔了。

吴桥杂技大世界建成那年,14岁的裴勇正,被邀请在假期时间参加表演。在演出团里,他是年纪最小的一个,也是最忙的一个。团里乐器多,每一样都让裴勇正痴迷。别人拉京胡,他就学京胡;别人吹笛子,他就学笛子……裴勇正边演边学,几年下来,就学会了十几种民族乐器。往台上一站,一个人就是一个乐器班子。

裴勇正的优秀,大家都看在眼里,但私底下吃的苦,只有他自己知道:“一天不练,自己知道;两天不练,同行知道;三天不练,观众知道。人家一个月去练一件乐器,那我要学百种乐器,就得花百倍时间。”

创业艰辛

25岁那年,裴勇正来沧州市创业,开了一家民族乐器制作、修理行,最擅长的还是笙,许多音乐院校的师生都是他的客户。

裴勇正修笙、制笙的手艺很高,但生意却一直不见起色。“那些年,在一些家长眼里,一说高雅音乐就是小提琴、钢琴,很少有人愿意让孩子学笙、唢呐这些民族乐器。”裴勇正说。

面对难题,很多人可能发发牢骚就算了,但裴勇正不是,他从来都是很积极地面对难题,并寻求突破固有的模式。他想要得到一个答案:“同样是乐器,为什么有的就能被捧得那么高?”

钢琴有着“乐器之王”的美誉,“擒贼先擒王!”裴勇正决定先从钢琴入手。

他到北京学习调钢琴那年,孩子刚上幼儿园,正是需要接送的时候。“因为这件事,我总觉得对不起家人,可如果当时不去,我会更难受!”裴勇正心里憋着一口气。

为了在家庭和音乐中间找到一个平衡点,裴勇正北京、沧州两头跑。有时,白天在北京学琴,晚上就又赶回店里通宵修乐器。

这样的日子,裴勇正坚持了两年。

重任在肩

说起来有些无奈,裴勇正的乐器行开了10多年,找他修钢琴的人,一年比一年多,并且大都是年轻父母,而找他修笙、制笙的却总是那几个熟面孔。

裴勇正动过让自己孩子学笙的念头,可孩子不喜欢,裴勇正不忍强迫,又于心不甘。

这些年,裴勇正总在想如何传播民乐,他平时也刷抖音,便有了直播的想法。

有一次,他直播吹笙,一开播,就有粉丝送来价值1314元的“邮轮”。一问才知,原来对方是一位大学音乐老师,和裴勇正一样,对民族乐器有着非比寻常的感情。他对裴勇正说:“笙是冷门中的冷门,教的人少,学的人更少。”

音乐老师的话,更加坚定了裴勇正搞直播的决心,虽然粉丝还不多,但他相信这其中蕴藏着巨大的力量和潜力:“就像很多人提起二胡只知道《二泉映月》一样,民乐需要融入更年轻、更时尚的平台。”