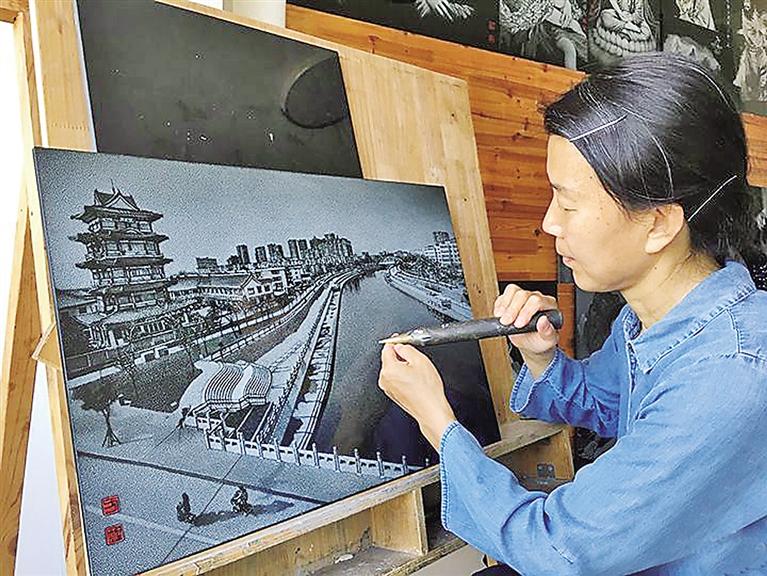

吴桥杂技大世界的午后。“嗒嗒嗒……”一只纤细的手握住铜錾在黑石板上轻击疾走,细细密密的声音如音符跳跃。随着铜錾起落的轻重缓急,刹那间,那黝黑的石板灵动起来,散发无尽芳华。

这个握錾在石板上作画的女子叫方士英,河北省工艺美术大师,省级非物质文化遗产项目代表性传承人。前不久,她被授予“全国优秀农民工之工匠精神美”称号、河北省“最美农民工”称号。

只一眼,一生深陷其中

石影雕,顾名思义,就是雕刻在岩石上的影像。创作者用金刚石为尖的钢(铜、铁)锥不断凿击花岗岩,黑色的石板上即留下或白或灰、深浅不一、疏密不均的小点,从而利用黑白明暗成像原理形成摄影效果。

方士英早年辍学,外出打工。第一次接触石影雕艺术时,她便深深陷了进去。

回忆起当年的情形,51岁的方士英脸上依然是深深的痴迷。黑白灰的画面,比照片更立体、更有质感。而整幅画竟然是由无数个大小不一、疏密不同的小点点组成。当她得知这些“点”是用一种特别的“针”在石头上敲击出来时,她被惊到了。无法想象,仅靠一些细细密密的“点”,如何组成一幅画;更无法想象,用这些“点”组成这样一幅画,需要怎样的时间和精力。她无可救药地爱上了这种神奇的艺术。

虽然一腔激情,真做起来才知道有多难。做石影雕的材质是花岗岩,正常人握上一天铜錾子也会酸痛不已,更何况还要用它在石板上敲击。起初因为不知道怎么用力,她练了整整一天后,手指又疼又肿,手腕也几乎抬不起来。但爱了,就执着地走下去。

因为家里经济条件不好,舍不得买花岗岩板材,她就去买下脚料。一次,她捡到一片人家装修扔掉的黑瓷砖,试了试,尽管噪音太大,还会崩瓷,一不小心还有可能迸到眼睛里。但她如获至宝,搜罗了一些,成了她最好的“练习板”。方士英反复揣摩经典石影雕作品,反复练习,无数次失败,无数次重新开始,技艺一点点精进。

一幅画,需经上亿次敲击

每一幅完整的影雕作品,都需经过上亿次的敲凿,凿点的深浅粗细都需要用腕力来调节,而凿点的位置与疏密程度对眼力的要求也十分严苛。雕制过程中,绝不允许出错,因为不能擦拭涂改,错了,只能毁掉重来,落笔的刹那,便是永恒。

方士英对石影雕的痴迷到了夜不能寐的程度。她常常人睡下了,脑子里依然回放着石影雕作品:哪一笔该怎么让画面更有层次感,哪一处该如何让人物更灵动……只要坐在石板前,手里握住那支沉甸甸的铜錾,她便浑然忘记了外面的世界。尤其是做人物肖像面部的时候,行话叫“开脸”,一旦开始根本停不下来。“做完了额头就考虑鼻子,做完了鼻子又开始考虑嘴巴,好奇心推着我不断往前走,我感觉雕刻的人物也在期待着能早点揭开面纱。”方士英这样描述自己的创作过程。在做人物眼睛时,她几乎屏住呼吸,生怕影响细节的刻画。当一双眼睛熠熠生辉、一张脸纤毫毕现,尽管浑身酸痛,看到石板上的作品正是自己心中的样子,她乐在其中:“那种感觉特别好!”

守之传之,是她的使命

每当夜深人静,方士英喜欢把所有的灯开到最亮,与自己的作品对视。她的作品《开国大典》真实再现了开国大典的盛况,而作品《大运河》更是生动展示了大运河沧州段与清风楼遥相辉映的静谧。2020年春天新冠疫情暴发,她创作了一幅钟南山院士的画像。在主图背后是一个医护人员的背影作背景。她反复揣摩那个背影上用什么图案,作品完成,为命名的事又向多个朋友求助。“我没有读过多少书。”她总是有些羞赧地说。

2011年,方士英受邀随河北省文化交流团赴加拿大渥太华参加郁金香艺术节。她决定为时任加拿大总理的哈珀做一幅肖像作品。出发前,她创作完成了哈珀的面部,其余没有完成的部分是在艺术节现场制作的。独特的创作方式吸引了众多观众围观,外国友人对这样精湛的中国艺术啧啧称奇。

多年的坚守,带给方士英更多的是沉静和安宁,是在世俗的喧嚣中独守一隅的厚重。在这个商业化的时代,手工创作在现代器械面前几乎全军覆没。石影雕也难以幸免。这让方士英很难过。她特意买了几幅机器制作的石影雕作品,与她的同题材作品摆在一起,对每个来工作室的人细细讲解。“老祖宗留下的珍宝濒临失传了。”她一直觉得,这么美的东西,让她遇之、得之,是她今生之幸,守之、传之,则是她的使命。