本报记者 张智超

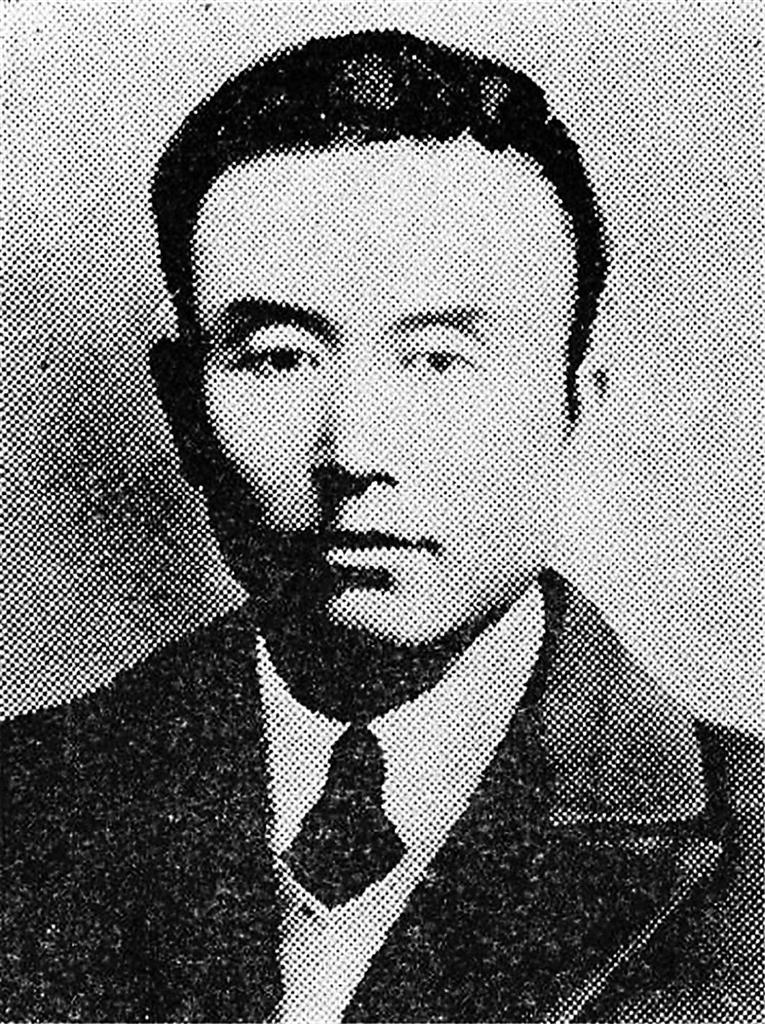

人物简介:杨靖远(1902年—1938年),辽宁省沈阳市人,1930年参加革命,1931年加入中国共产党。1938年4月任冀鲁边区国民革命军别动总队第三十一游击支队副司令,后任冀南抗日根据地第六督察专员公署专员。1938年被反动地主武装杀害,时年36岁。2014年9月1日,经党中央、国务院批准,杨靖远入选由民政部公布的“第一批300名著名抗日英烈和英雄群体名录”。

盐山县城有一条繁华的马路,叫靖远路。路名的由来,就是为了纪念一位为民族解放事业而献身的忠诚战士——杨靖远。而盐山一带一度还叫作靖远县。

弃医从戎济世民

杨靖远,原名赵容山,又名赵先周。少年时在私塾读书,17岁考入中医专科学校,毕业后在沈阳、锦州一带行医。

杨靖远行医期间,所到之处,皆是军阀混战、匪盗横行、民不聊生乱象,这让他痛心疾首:医生固然可以让病人摆脱病痛,但社会沉疴宿疾不除、国运不昌,老百姓何来安定太平?

他萌生了济世救民的壮志,弃医从戎,考入奉天讲武堂。但因对军阀统治不满,结业后他没有正式加入军阀的军队,而是在沈阳兵工厂做工。其间,杨靖远结识了共产党人马辉之(新中国成立后任中共八大代表、中纪委常委等职),马辉之经常在杨家与同志接头或开会,杨靖远从共产党人的言行和肩负的理想使命中看到了希望,从此积极投身革命活动。

“九·一八”事件后,由于蒋介石政府的不抵抗政策,几十万东北军不战而逃,仅3个月,东北全境沦陷,杨靖远的父母也惨死在日军屠刀下。

身负国仇家恨,杨靖远参加了东北抗日自治联军,并加入中国共产党。后到北平,任华北各界救国会执行委员,在平津地区进行革命活动。

不破日寇不割髯

1938年4月,杨靖远受中共河北省委派遣,前往冀鲁边区担任中国共产党领导的抗日武装——国民革命军别动总队第三十一游击支队任副司令。

当时,杨靖远留起了又长又浓的胡须,立志不将日本侵略者赶出中国,绝不剃须!

老百姓敬佩他的豪情,称他“杨胡子”。

杨靖远用3个月时间,带领队伍走遍了津南地区南皮、宁津、盐山等7个县的大多数村庄。每到一处,他都探望受害乡亲和抗日家属,了解乡亲们的吃住情况,帮助开展生产,安排卫生员给患病受伤乡亲看病治伤,鼓起了民众的抗日热情。

其间,国民党委任的鲁北督察专员兼鲁北保安司令刘景良,率200余人攻打杨靖远所在部队的党政机关暂住地——庆云县城。杨靖远指挥部队把攻城敌军全部击溃。刘景良又纠集3000余人再次围攻,杨靖远亲率220余名战士,夜袭刘景良后方,歼虏敌参谋长以下若干人,迫使刘景良部撤回。这次战斗以少胜多,第三十一游击支队威名大震。

1938年9月,三十一支队改编为八路军平津支队。杨靖远继续在庆云、乐陵、宁津一带与日伪军进行战斗,扩大了抗日根据地。津南地区的盐山、沧县、宁津、南皮、东光、吴桥六县相继建立了抗日政府,在此基础上成立了冀南区第六督察专员公署,杨靖远任专员,兼任八路军冀南第六军分区司令员。

英勇就义慨当歌

1938年10月,盘踞在盐山北部的反动地主武装孙仲文,截留粮款,扣押抗日工作人员。

为扩大抗日民族统一战线,团结一切可以团结的力量共同抗日,杨靖远试图规劝孙仲文联合抗日。他不顾危险,去找孙仲文谈判,得到对方承诺:组建民团的目的本就是防匪防日。

半个月后,杨靖远再次单刀赴会,与孙仲文进行进一步磋商。孙仲文再次表示:“绝不与八路军为敌,愿为抗日出力。”

但是,两人二次会面刚过去半个月,国民党山东省主席沈鸿烈派人对孙仲文封官许愿、拉拢收买。孙仲文自以为有了靠山,态度发生了根本性改变,故意制造摩擦。

为铲除祸患,杨靖远带领500余人围剿孙仲文。激战中,杨靖远不幸牺牲。穷凶极恶的敌人把杨靖远的头颅砍下,挂在贾象村西的树上示众。

杨靖远的牺牲,令边区军民无比悲痛。

1939年1月2日凌晨3时,八路军抗日挺进纵队五、六支队,向孙仲文部发起全面进攻。经过一小时的激战,孙仲文千余人的民团被全部打垮,孙仲文被当场击毙。

战斗结束后,群众把杨靖远的头颅交给八路军,冀鲁边区党、政、军召开了隆重的追悼大会。

为纪念烈士,1940年,中共冀鲁边区党委决定,将盐山北部和乐陵北部划出,设立靖远县。1945年8月,靖远县与盐山县合并,仍称靖远县,1949年5月复名盐山县。