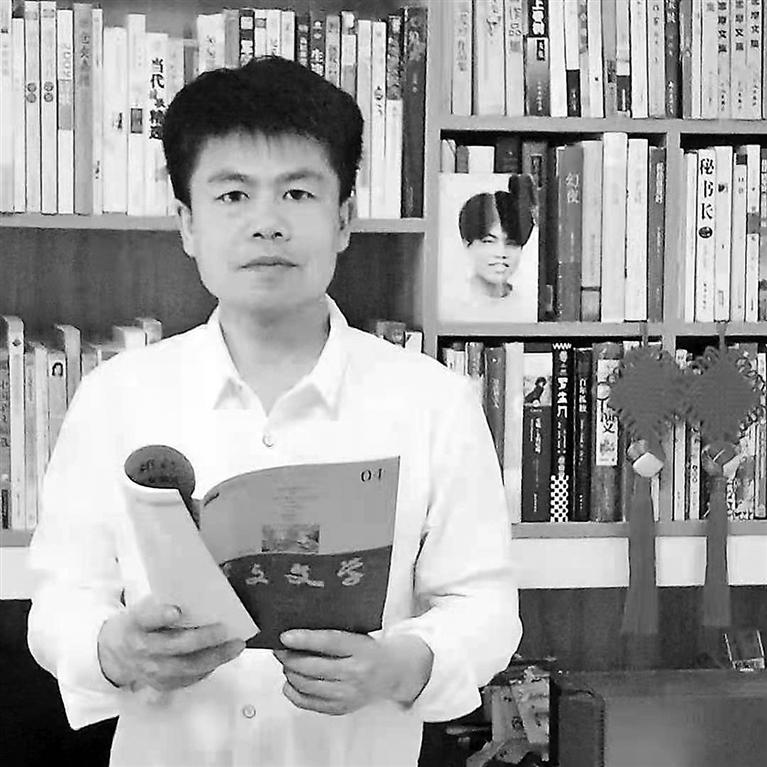

穿上工作服,他是厂房里的工人;脱下工作服,他便成了热爱读书和写作的文艺青年。

49岁的周晓峰是一名国企职工。手捧书卷,品读经典,与书中人物交流,是他工作外最轻松愉悦的休闲时光。

年少成“名”

年少时,周晓峰就读于驻沧空军某部子弟小学。因为学校远离市区,交通不便,他的学习和生活简单闲适,除去正常上课,大部分时间都在读书、学习。

那时,他们一家蜗居在一间12平方米的单身宿舍里,除了床铺便是书桌,以及一个四层的木质书架。上面两层是父亲的藏书,《钢铁是怎样炼成的》《红旗谱》等。剩下的则归周晓峰所有,《儿童文学》《故事大王》《鲁宾逊漂流记》等。

“那时候条件有限,想看更多的书就和同学交换。”周晓峰说,读书让他忘了时间,有时看得入迷,直到看不清书上的字时,才发现天已经黑了。那些优美的文字和深邃的思想就这样悄悄地植入他的心中,让他对书籍越发着迷。

一次,市里举办作文比赛,参赛学校众多,周晓峰所在小学精挑细选,组队参赛。经过激烈角逐,周晓峰获得了学校唯一一个个人二等奖,从此,一鸣惊人。学校专门举办了颁奖仪式,他的获奖作文还被印刷出来当成范文,人手一份学习。

从那时起,阅读成为周晓峰生活的一部分。

学以致“用”

工作后,周晓峰需要撰写工作报告、年终总结。不同于之前写作文,公文写作更加专业。好在多年养成的读书习惯,为他打下了扎实的基础,业余时间他还参加了文学专业的自学考试,系统地学习公文写作课程。一有时间,周晓峰就泡在图书馆里,阅读和摘抄经典文章,积累好的素材。很快,就入门了。

因为读书和写作,周晓峰在单位里备受关注,不仅是厂房一线的技术能手,还是单位里小有名气的笔杆子,领导也对他刮目相看。每当单位有大型宣传活动,领导们总是第一个想到他。周晓峰笑着说,是读书给自己带来的好运。

以笔写“心”

2004年,周晓峰开始投稿各报刊,没想到作品点赞声不断,这下,大大激发了他的写作热情,一篇篇稿件寄出去,然后翘首以盼。

他说,儿时写作是爱好,长大后,写作成了他一生追逐的梦想。而他眼中的幸福,便是低头看书,不断追梦而行的过程。

多年来,周晓峰认真学习,潜心创作,散文、诗歌、时事评论、对联、故事等题材均有涉猎,见报的文章已数万字,作品见诸于各大报刊杂志。2016年,他创作的《母亲河》一文获得“美丽河北·我的家乡”主题散文征集大赛三等奖;2013年,河北公安厅举办的安全文明用语创作大赛,他的作品获得二等奖。

周晓峰看似粗犷,但他的内心却充满细腻的情感,虽然不善言辞,写出的文章却清新脱俗。城市变迁,别人看到的是高楼大厦,他却联想到旧城的记忆;运河边散步,别人看到的美景,而他却回望历史,探寻百年前运河的模样。就这样,写下了一篇篇动人的文章。

“人都是需要点精神食粮的,而看书和写作就是我的精神食粮。”朴实的话语表达着内心的情怀,这个在生产一线的技术工人,因为读书,在劳累之外,感悟到的是生活的美好。